Юрий Дмитриев - Человек и животные

- Название:Человек и животные

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:«Детская литература»

- Год:1975

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Дмитриев - Человек и животные краткое содержание

Вторая из двух книг, написанных Ю. Дмитриевым в серии «Человек и животные».

Для среднего возраста.

Человек и животные - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Но прошли годы, и люди поняли, что чудаковатый натуралист-любитель из города Шпандау был прав: насекомые опыляют растения. Теперь-то мы знаем, что 80 процентов растений опыляется насекомыми, и без насекомых эти растения не давали бы ни семян, ни плодов. А из общего числа растений, опыляемых насекомыми вообще, пчелы могут опылять 90 процентов.

Еще в прошлом веке люди поняли, что без насекомых-опылителей им не обойтись. Правда, поняли не сразу.

Когда европейцы стали заселять Австралию, вместе с сельскохозяйственными животными и растениями они привезли туда и семена клевера. Клевер хорошо рос в Австралии, но семян не давал. Сколько люди ни бились, ничего не получалось. И тогда вспомнили давно забытую легенду о том, что клевер якобы когда-то чем-то обидел бога. Разгневанный бог проклял клевер… Правда, это, как говорят, было давно и бог вроде бы простил клевер. Но, может быть, опять произошло что-то между растением и всевышним? Многие суеверные люди начали даже молиться. Но молитвы не помогали. И неизвестно, что было бы с клевером в Австралии, если бы здравомыслящие и знающие люди не сообразили, в чем дело. И вот однажды из Европы пришел пароход, груженный клетками со… шмелями. Шмели — опылители клевера — принялись за дело, и все стало на свои места: клевер зацвел, овцы получили свой любимый корм, и люди успокоились.

Теперь точно знают, как важны пчелы-опылители. Только в СССР имеется более 100 важных сельскохозяйственных культур, которые не могут давать плодов без опыления, проводимого пчелами. Причем за 1,5 часа средняя пчелиная семья, опыляет гектар плодовых деревьев. Опыление этой площади вручную потребовало бы от людей 1000 рабочих часов.

В ряде стран, в частности в ЧССР, ГДР, ФРГ, США, подсчитано, что доход от опыления в 8—12 раз больше, чем от меда, который собирают эти же пчелы. В США существуют даже специальные компании, которые сдают в аренду ульи с пчелами во время цветения растений фермерам, и те устанавливают ульи на своих полях.

О пчелах можно говорить до бесконечности. О них уже написано колоссальное количество книг. И каждый день люди узнают что-то новое и необычное.

Но сейчас мне хочется сказать только одно: если ты увидишь пчелу на цветке, в полете, если она залетит к тебе случайно в комнату, не старайся накрыть ее сачком или прихлопнуть эту «опасную», «кусачую» злодейку. Помни, пчела — великая труженица: чтоб собрать килограмм меда, пчелам надо посетить примерно 19 миллионов цветков, пролетев при этом расстояние в 300 тысяч километров (больше 3/4 расстояния до Луны). Конечно, одной пчелке такое не под силу — она живет всего дней 30–35, но и за это время успевает посетить 150–200 тысяч цветков!

А самое главное, пчела, домашнее или полудомашнее насекомое, называй ее как хочешь, вовсе не «злая» и «кусачая», а наш верный и добрый друг!

Государственный секрет Китая

Иностранца, пойманного при попытке похитить этот секрет, по китайским законам ждала тюрьма или каторга; китайца, выдавшего государственную тайну страны, по тем же законам ждала мучительная смерть. Императорские стражники рыскали по дорогам, тщательно обыскивая путешественников и купцов. А когда, примерно за 200 лет до нашей ары, была возведена так называемая Великая китайская стена — могучее пятитысячекилометровое сооружение высотой в восемь и шириной в семь метров, — секрет стало охранять легче: стражники следили не только за теми, кто приближался к стене с внешней стороны (стена была построена для того, чтобы преградить путь ордам Чингисхана), но и за теми, кто приближался к воротам с внутренней стороны. И не один, не десять, даже, наверное, не сто человек поплатились головами за то, что хотели украсть секрет. Стражники были начеку. Во всяком случае, больше пяти тысяч лет хранили китайцы свою тайну.

Впрочем, может быть, это была и не их собственная тайна. Многие ученые считают, что в древних индийских рукописях, где уже речь идет об этой тайне, Китай не упоминается и тайна эта принадлежит Индии. Но так или иначе, именно в Китае получила широкое распространение «тайная» отрасль промышленности.

Впрочем, секрет был лишь в самой технике производства, сам же «продукт» пользовался широкой известностью за пределами этой страны. Стражники беспрепятственно пропускали через границу Китая караваны, нагруженные тяжелыми тюками. В той стране, куда прибудет караван, купцы распакуют тюки, и люди будут ахать от восхищения, рассматривая легкую и блестящую, мягкую и удивительно гладкую ткань. И богатые люди будут платить за эту ткань столько, сколько захотят китайские купцы. Китайские шелковые ткани производили на европейцев такое впечатление, что, например, римляне и греки называли китайцев «серами»: от древнекитайского слова «сер» — «шелк».

Понятно, почему китайцы держали в секрете производство шелка — ведь он приносил им такое богатство! Правда, не всем. Крестьяне-шелководы жили в бедности, за бесценок продавая шелковичные коконы, хотя получить эти коконы им стоило немалого труда. Немалого труда стоило и размотать тоненькие нити-паутинки, сделать настоящие нитки — пряжу и, наконец, выткать шелковую материю.

Основной производитель сырья для шелковых тканей — невзрачная бабочка, получившая название тутовый шелкопряд.

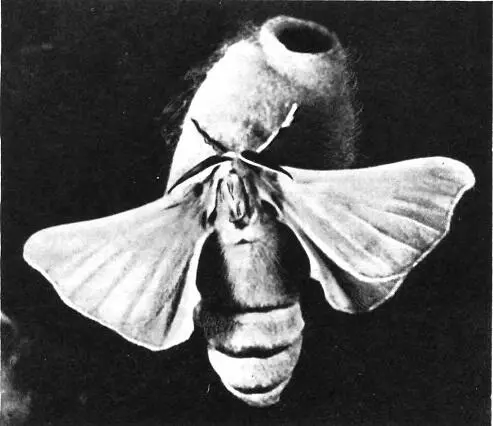

Рисунок из работы Луи Пастера о болезнях шелковичных червей.

Шелкопрядов на земле много. К ним относятся все бабочки, гусеницы которых перед окукливанием ткут себе кокон из тоненьких ниточек. Однако только одна бабочка удостоилась чести стать домашним животным, та самая, которая питается листьями тутового дерева. Отсюда и название — тутовый шелкопряд.

Считают, что жила когда-то эта бабочка, вернее, ее далекие предки в Гималаях, а ее родственница, по имени «мандарин», до сих пор живет в лесах Кореи. Но ничего общего по внешности и по образу жизни у тутового шелкопряда нет ни с его далеким предком, ни с его современным родственником.

Новорожденная бабочка шелкопряда.

Мы, правда, не знаем, как выглядела бабочка, жившая в Гималаях, но мандарина, живущего сейчас в лесах, знаем: это крупная темновишневая, хорошо летающая и хорошо приспособленная к жизни на воле бабочка.

Ничего этого нельзя сказать о тутовом шелкопряде — ни о его величине, ни о внешности, ни о его приспособленности. Во-первых, тутовый шелкопряд — бабочка небольшая (6–7 см в размахе крыльев). Во-вторых, она настолько не приспособлена к жизни на воле, что не может даже летать, а гусеница ее, если упадет с ветки, ни за что не полезет обратно и умрет голодной смертью. Таким стал тутовый шелкопряд не по доброй воле: за много веков, живя под опекой человека, он утратил все качества нормального дикого животного; ни находить себе еду, ни даже добраться до нее, если она и рядом, тутовый шелкопряд не может. Впрочем, человек и не стремится к тому, чтоб бабочка была самостоятельна: он ухаживает за ней, преподносит ей еду, обогревает и холит ее. И все только ради того, чтоб гусеница окуклилась и подарила человеку свое удивительное творение — тоненькую паутинку.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: