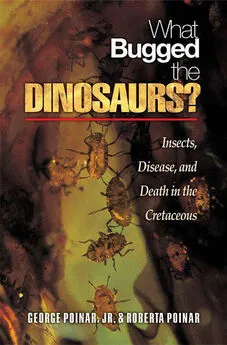

Джордж Пойнар - Кто кусал динозавров?

- Название:Кто кусал динозавров?

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Princeton University Press

- Год:2007

- Город:Princeton, New Jersey

- ISBN:978-0-691-12431-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Джордж Пойнар - Кто кусал динозавров? краткое содержание

В книге имеются чёрно-белые фотографии и рисунки. К сожалению, по причинам, не зависящим от переводчика книги, в ней отсутствуют упоминаемые в тексте многочисленные цветные вкладки. Может быть, когда-нибудь…

Кто кусал динозавров? - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

7. Инфекционное увядание и другие болезни меловых растений

Птерозавры, парящие над обширным араукариевым лесом, проносились над полосой бронзового цвета, которая прорезала зелёный фон окружающего пейзажа. Хвойные деревья, составляющие этот красновато-коричневый участок, стояли, лишённые хвои, а их изящные ветви стали жёсткими и ломкими. По всей границе этого бросающегося в глаза кладбища деревьев лес был заражён, и ему была уготована та же самая судьба: листва деревьев уже окрашивалась в различные оттенки жёлтого и рыжего.

Маленькая самка жучка-короеда карабкалась по стволу пока ещё здорового дерева каури в поисках места, где можно прогрызть кору и построить галереи для своего потомства. Она проползала мимо жуков того же вида, которые с таким же рвением были заняты поисками, но теперь задыхались в капельках смолы, излитой деревом через пробуренные ими отверстия. Это был основной способ защиты дерева от таких нападений. Но, как и многие другие, эта самка жука в итоге добилась успеха, и каждое удачное завершение миссии отмечалось древесной пылью, разлетающейся из маленького входного отверстия в коре.

Как только самка добралась до нежных растительных клеток под корой, она начала вгрызаться в древесину, инстинктивно строя длинные, узкие тоннели, окаймлённые пунктирной линией боковых галерей для яиц. Древесные опилки и буровая мука, образовавшиеся в ходе строительства, сгребались назад в проходы или выбрасывались наружу сквозь маленькие дырочки в коре. Ночью в воздухе стоял хруст, который производили тысячи таких жуков, одновременно грызущих кору и древесину. После окончания постройки главной галереи самка жука соорудила несколько боковых галерей для яиц, в которые было отложено несколько маленьких белых яиц. Пока она грызла дерево, с её тела сваливались споры крохотных симбиотических грибков. За несколько дней грибок вырастил гифы на поверхности всех туннелей и обеспечил молодняк питанием. Пожирая пронизанную грибком древесину, безногие личинки быстро росли, а когда их развитие почти завершилось, они построили под самой корой расширенные камеры для окукливания. Жизнь в этих галереях, отрезанных от мира хищников снаружи, оказалась безопасной и защищённой. Но другие жуки таких же форм и размеров, как сами короеды, забрались в некоторые из тоннелей и съели много находящейся там молоди на разных стадиях развития.

Те куколки, которые избежали нападения разбойников, превратились в мягких желтовато-коричневых взрослых особей и ждали, пока затвердеет их экзоскелет, прежде чем прогрызть выход из места своего проживания. Выбираясь наружу, они несли в щелях и бороздках на своём теле споры симбиотических грибков, которые были так необходимы для их развития. Грибковая инфекция, которая осталась после них в покинутых жилищах, вызывала появление синей гнили древесины по мере того, как болезнь прогрессировала и постепенно распространялась по всем тканям дерева, обрекая его на незавидную судьбу. Листья поражённого дерева сначала желтели, а затем медленно увядали и отмирали, пока не оставался лишь безжизненный ствол.

В другой части леса самка рогохвоста готовилась отложить яйца в ствол хвойного дерева. Она использовала пилообразный яйцеклад, чтобы прорезать кору, а затем отложила около дюжины кремово-белых яиц в глубокую щель, где они были бы защищены от хищников. Во время кладки яиц были также высвобождены споры и фрагменты грибницы, хранящиеся в мешочках в основании её брюшка. Выживание личинок рогохвостов зависело от роста этого симбионта, который, по иронии судьбы, в итоге уничтожит дерево. В течение следующих нескольких месяцев, пока последующие поколения рогохвостов будут распространять болезнь, пожелтеют, побуреют и погибнут обширные массивы хвойных.

Тем временем близ русел рек пальмы сбросили недозрелые плоды. Цветки почернели и опали с цветоносов, а в это время их листья, начиная с самых нижних, один за другим желтели, а затем бурели. Мелкие разноцветные цикадки, питаясь на больных растениях, собирали в себе микроскопических возбудителей, которые были ответственны за возникновение этой вирусной болезни, и во время следующих кормлений невольно распространяли их ещё дальше и шире. Эти болезни растений были неотъемлемой частью жизненного цикла леса.

Меловой период был миром плесени, не слишком сильно отличаясь от тропических областей нашего времени. Грибы паразитировали на других грибах, а те, в свою очередь, были паразитами третьих 345. Пожив в тропиках, мы знаем, каково это – обнаружить массы длинных серых нитей, высовывающиеся из обуви, оставленной на несколько дней в туалете, или когда пятна распространяются по разным частям твоей кожи, когда споры забивают твою дыхательную систему, а тонкие тяжи оставляют царапины на поверхности линз микроскопа. Так вышло, что практически все микроскопы в нашей западноафриканской лаборатории оказались бесполезными из-за вызванных грибками царапин на поверхностях линз, которые делали изображение размытым. И особенно обидно то, что было невозможно просто почистить линзы: их нужно было заново отшлифовать, прежде чем они вновь станут рабочими – вовсе не выход в африканских полевых условиях!

Диапазон местообитаний, которые могут занимать грибы, поистине удивителен. Сделанное наугад микроскопическое исследование листьев и стеблей растений, подобранных в лесу мелового периода, выявило бы значительное многообразие грибов. Коричневого цвета грибы, вызывающие пятнистость листьев, испещряли верхнюю сторону листьев деревьев семейства араукариевых, а скопления спор ржавого цвета в это же время окрашивали нижнюю. Веточки этих преобладающих в лесу деревьев были покрыты тяжами белых грибков, а плесень иного рода въедалась в стебли, вызывая появление обширных бесформенных язв, сквозь которые проникали древоразрушающие грибы других типов. Даже молодые сеянцы страдали от грибов, вызывающих «чёрную ножку», которые разрушали их корни ещё до того, как у них появлялся шанс достичь одного фута в высоту. Если бы у нас была возможность совершить путешествие в одно и то же место в меловом лесу до и после того, как грибковые болезни пройдут свой цикл развития, мы сразу заметили бы отличия в облике растительного сообщества, проявившиеся в результате гибели самых восприимчивых видов и взрыва численности более стойких типов.

Насекомые, вне всяких сомнений, оказывали огромное воздействие на состав флоры, перенося патогенные организмы, нападавшие на кормовые растения динозавров. Суди по имеющимся у нас знаниям, грибные и вирусные заболевания, переносимые насекомыми, были критически важны при выяснении того, какие растения будут жить, а какие погибнут в мире мелового периода. Поскольку бактерии и простейшие инфицируют лишь немногие растения, эти организмы не выработали таких обширных патогенных ассоциаций с растениями, какие наблюдаются у грибов и вирусов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Кейт Лаумер - Берег динозавров [Империум. Берег динозавров. Всемирный пройдоха]](/books/598305/kejt-laumer-bereg-dinozavrov-imperium-bereg-dino.webp)