Иосиф Халифман - Четырехкрылые корсары

- Название:Четырехкрылые корсары

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Детская литература

- Год:1978

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Иосиф Халифман - Четырехкрылые корсары краткое содержание

В этой новой своей книге приводит весьма интересные подробности естественной истории одиночных и общественных ос и, одновременно, наиболее существенные страницы насчитывающей тысячелетия науки об осах. А также некоторые драматические и забавные происшествия из жизни натуралистов, внесших вклад в этот раздел естествознания или даже полностью посвятивших себя изучению ос и осообразных.

Читая книгу, можно проследить, как энтомология идет к точному, добываемому в неустанных наблюдениях и экспериментах, знанию. Как последовательно вырывается на передний край наук о живом, смыкаясь с кибернетикой, бионикой, макробиотикой, охраной среды обитания…

Четырехкрылые корсары - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Закончив рост, личинка одевается в кокон. Дальнейшее зависит от вида осы и времени года. Некоторые эвмениды дают за сезон два поколения, две генерации. У этих куколки первой генерации спят недолго: недели через две в коконе просыпаются взрослые осы. Они сразу вылетают, закладывают гнезда, засевают их и выкармливают личинок, которые до наступления осени созреют.

Обе предкуколки (и та, что формируется в первой генерации — в конце весны, и та, что созревает во второй — к концу лета) вроде одинаковы, но первая окукливается сразу, вторая остается предкуколкой еще добрых 6–8 месяцев.

Почему? На этот счет существуют пока больше предположения. Можно думать, все зависит от соотношения длины светового дня и ночи. Первая генерация воспитывается в условиях удлиняющейся солнечной части суток, вторая — когда день начинает убывать. Но возможно ли, чтобы время восхода и захода солнца оказывало воздействие на скрытых в гнезде личинок?

Забегая вперед, скажем, что вопрос изучен пока только на более высокоразвитых общественных видах — на знакомых нам по первой главе осах-полистах. Сигналом, вызывающим изменение свойств нового поколения этих ос, оказался действительно солнцеворот — день, когда продолжительность световой части суток перестает увеличиваться, а ночь начинает удлиняться.

Фантастика? Тем не менее ленинградский профессор Эдуард Карлович Гринфельд убедительно доказал: именно с солнечным светом, с лучами солнца поступает команда, изменяющая режим воспитания и характер ос-полистов, вырастающих из личинок.

Как тут не вспомнить «Необыкновенное приключение» В. В. Маяковского, который разговаривал с Солнцем? И, если помните, разговаривал именно в один из тех дней, когда «в июль катилось лето», то есть где-то на исходе июня, после 24-го числа. В знаменитом этом стихотворении Владимир Владимирович обращается к великому светилу запросто, причем в стихах светило только слушает речь поэта. В случае же с осами, они хоть и жужжат, но слушают приказ солнца, причем не просто слушают, но и исполняют.

Лабораторные гнезда можно искусственно освещать или, наоборот, затемнять, удлиняя или сокращая таким образом световой день или ночь. Это простейший способ убедиться в том, как свет солнца дирижирует жизнью ос.

Летом профессор Гринфельд работал со студентами в заповеднике «Лес на Ворскле» (50° северной широты). Об этом заповеднике мы скоро узнаем подробнее. Здесь и были проведены опыты с полистами

Первые испытания начались как раз 24 нюня, когда световой день длится здесь 16 часов 22 минуты, а с учетом утренних и вечерних сумерек 17 часов 50 минут.

Темная часть суток составляла в это время 6 часов 10 минут. Подопытные гнезда искусственно затемнялись в течение 5 часов 38 минут, так что «день» сократился до 12 часов 12 минут.

Так вот гнезда, переведенные на голодный световой паек, к середине августа закончили существование, а рядом — в незатемняемых гнездах — жизнь семьи продолжалась еще в середине сентября.

Эдуард Карлович Гринфельд, профессор энтомологии Ленинградского государственного университета, регулярно проводит летнюю практику со студентами и собственные исследования в заповеднике «Лес на Ворскле». Главная тема работ Э. К. Гринфельда — перепончатокрылые и, в частности, питание взрослых насекомых пыльцой и нектаром. Особенно подробно освещены изменения ног, связанные с изменениями образа жизни и режима питания насекомых.

В другой серии опытов, начатых позже — 2 июля, искусственное затемнение (естественная продолжительность освещенной части суток сократилась на 5 минут, а темная на столько же возросла) также изменило календарь развития семьи, сократив его почти на месяц.

Ленинградский энтомолог В. Е. Кипятков работал с муравьями Мирмика, они воспитывают за сезон два поколения: одно — созревающее за несколько недель, второе — требующее нескольких месяцев. Опыты с искусственно затемняемыми гнездами подтвердили: именно от продолжительности светового дня зависит срок, необходимый для завершения развития насекомого.

Искусственные гнезда В. П. Кипяткова, заселенные муравьями Мирмика, различались: из одних на освещаемую арену при затемненном гнезде могли выходить только рабочие фуражиры, из других — не одни рабочие, но и глава гнезда, самка. И в первой группе (А) и во второй (Б) семьи развивались одинаково. Тогда Кипятков перевел муравьев группы А на разный световой паек: часть гнезд выдерживал на свету 12 часов в сутки, а 12 часов затемнял (Аа), другую часть гнезд освещал по 18 часов и 6 часов держал в темноте (Аб). Состояние личинок в семьях Аа и Аб отчетливо изменилось. Различие сохранилось даже после того, как глаза фуражиров, выходящих на арену за кормом, покрывались темным, светонепроницаемым лаком. Солнечная команда передавалась в гнездо через муравьев, лишенных органов зрения.

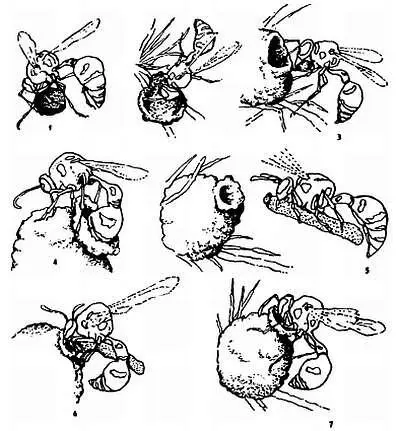

Имя еще одного немецкого осоведа доктора Гюнтера Ольберганам уже отчасти известно. В опубликованном им в 1959 году в научном издательстве в Берлине сочинении, озаглавленном «Поведение одиночных ос Средней Европы (эвмениды, помпилиды, сфециды)», напечатана серия фотографий из жизни и нравов осы эвмена тонкого. Здесь воспроизводятся перерисовки снимков:

1— к месту сооружения гнезда, придерживаемый жвалами и парой передних ножек, доставляется комочек грязи; 2— сырой грунт быстро превращен с помощью тех же жвал и ножек в основание будущей ячеи; 3— еще несколько комочков приклеиваются к ранее доставленным, и ячейка готова; 4— в нее отложено яйцо; 5—ячейка провиантируется парализованными гусеничками; 6— не так просто уложить добычу в ячейку; 7— а после всего ход в ячейку наглухо запечатывается, чтоб скрыть гнездо от ос-блестянок и других непрошеных гостей.

Как же она доставляется в глубь затемненного гнезда?

Загадка еще не разрешена. Пожелаем удачи тем, кто не побоится трудностей в поисках ответа. А он будет тем интереснее, что подобных опытов с одиночными осами, воспитывающими за один сезон два поколения, пока никто, кажется, еще и не пробовал ставить.

Что касается предкуколок второго, осеннего поколения Симморфус, они возобновляют развитие весной после перерыва, вызванного зимними холодами.

Созревшее насекомое покидает кокон. Но выход из кокона — это еще не выход на волю… Многие эвмениды выводятся в линейном гнезде, скажем, в трубчатой части полого стебля, поперечно разгороженного на отдельные ячеи: I, II, III, IV, V, VI…

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: