Сергей Левыкин - Бизоны степей: история, современное состояние, агроэкологические перспективы

- Название:Бизоны степей: история, современное состояние, агроэкологические перспективы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:РИО УрО РАН

- Год:2014

- Город:Екатеринбург

- ISBN:978-5-7691-2383-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Левыкин - Бизоны степей: история, современное состояние, агроэкологические перспективы краткое содержание

Рассматриваются основные версии отсутствия евразийской голоценовой формы бизонов. На примере истории и современного состояния американской формы равнинного бизона Bison bison bison показаны высокая экологическая пластичность, зрелищность и уникальные агроэкологические свойства бизонов для сохранения, восстановления и устойчивого использования степей и прерий Северного полушария. Впервые проведён детальный анализ истории выживания бизона как вида в критической ситуации. Полувольное пастбищное разведение бизона, бизоноводство предлагается как средство диверсификации сельского хозяйства, особенно для освоения маловостребованных сельскохозяйственных угодий в сухостепной подзоне Евразии.

Монография издаётся в рамках фундаментальных исследований Института степи УрО РАН по теме «Геоэкологическое обоснование инновационных принципов землепользования и недропользования, обеспечивающих устойчивое развитие земледельческих регионов России», гос. рег. № 01201351530; и проекта «Степь и лесостепь Российской Федерации: актуальные проблемы землепользования и пространственного развития в условиях модернизации экономики» 12-Г1-5-1005, гос. рег. № 01201270039 Программы президиума РАН N931

Бизоны степей: история, современное состояние, агроэкологические перспективы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

От позднеплейстоценовой обители мамонтовой мегафауны (Арктиды) сохранились лишь ее фрагменты на северо-востоке России на приморских равнинах и Новосибирских островах. Во влажном климате и под воздействием морского прибоя ее остатки продолжают активно разрушаться: вытаивать, «съедаться». Поэтому они получили у русских землепроходцев название «едома», в научной терминологии — лёссово-ледовая формация арктического типа.

Едома на 80–90 % состоит из ископаемого льда, остальные 10–20 % приходятся на армирующие ледяную толщу вертикальные столбы ископаемого мелкозернистого грунта — лёсса, изобилующего костными останками мамонтовой фауны, иногда с прослойками ископаемого торфа. В современном тундровом ландшафте едомы проявляются в виде отдельных пологих холмов высотой 20–40 м или цепи подобных холмов, покрытых байджарахами — конусообразными возвышениями, сложенными вышедшим на поверхность материалом лёссового столба по мере таяния и усадки окружающих льдов. На морских берегах под действием волнобойного разрушения образуются вертикальные обрывы, разрезы тела едомы, на которых видно её строение: гигантские стены льда с вертикальными грунтовыми столбами диаметром 2–3 м на расстоянии 8-12 м друг от друга (рис. 1).

Рис. 1. Характерный вертикальный разрез едомы арктического типа. Берег Захар-Сис (Южный берег о-ва Большой Ляховский). Сентябрь 2011 г.

Едомные разрезы разрушаются буквально на глазах: по льду текут по-весеннему дружные и мутные ручьи, из земляных столбов с характерным шлепком отваливаются целые куски мёрзлого грунта, который быстро оттаивает на солнце, превращаясь в мутный кисель прибрежных вод. В воздухе стоит специфический, нигде больше не встречающийся, запах размороженных останков некогда доминировавшей на континенте тундростепи. То тут, то там обнажаются костные останки мамонтовой фауны, часто роговые чехлы, фрагменты черепов и целые черепа бизонов.

Еще русские землепроходцы XVII-XVIII вв., проходя вдоль ледяных обрывов, обнаруживали кости «стенных скотов»: лошадей и быков. Они принимали эти останки за кости домашнего скота аборигенов, но не могли понять: чем кормился крупный травоядный скот, особенно быки, в чахлой арктической тундре?

В дальнейшем выяснилось, что останки принадлежали не скоту местных жителей, а мамонтовой мегафауне. Гораздо сложнее было принять, что на месте современных тундр в ещё более холодные эпохи могли существовать продуктивные степные пастбища. Версий происхождения едом и наличия останков степных животных было много — от покровного оледенения в позднем плейстоцене до разных катастроф. Только во второй половине XX в. сформулирована конденсатно-ветровая (эоловая) концепция происхождения ледово-лёссовых земель (Томирдиаро, 1980).

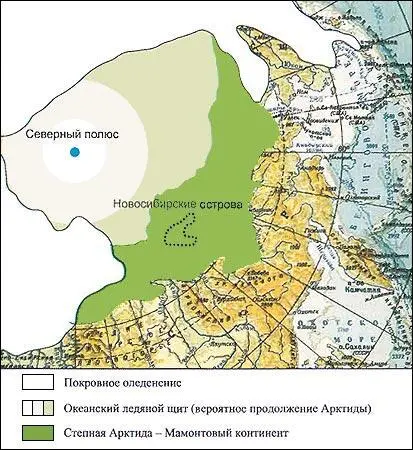

В позднем плейстоцене в Центральной Арктике не существовало покровного оледенения, а развивалось подземное. Уровень Ледовитого океана был на десятки метров ниже современного, приморские равнины продолжались на сотни километров на север. Океан полностью сковывался льдом, в результате чего формировалась единая евразийско-американская арктическая суша — Арктида площадью не менее 4 млн кв. км, возможно распространявшаяся до Северного полюса по замёрзшему океану (Томирдиаро, 1980). Мы предлагаем называть эту арктическую сушу Степной Арктидой для различия с другими одноименными гипотетическими землями Арктики (рис. 2).

Рис. 2. Степная Арктида позднего плейстоцена (по: Томирдиаро, 1980)

Согласно эоловой гипотезе над замерзшим океаном образовалась область высокого давления с постоянным арктическим антициклоном со штилевым и солнечным центром, тяготевшим к Северному полюсу. По периферии антициклона в нижних слоях атмосферы дули сильные стоковые ветра, которые под действием вращения Земли смещались на запад. Постоянный исход холодного сухого воздуха компенсировался обратным всасыванием воздушных масс в более высоких слоях атмосферы. Над арктическими равнинами установился очень морозный ветреный климат с сухой и ясной погодой (Томирдиаро, 1980).

В результате эолового разрушения разных горных пород сильными ветрами постоянного антициклона в атмосферу поступало и переносилось огромное количество так называемой лёссовой пыли разных происхождения и гранулометрического состава, которая, всасываясь в центр антициклона, осаждалась в высоких широтах и служила грунтовой основой холодных степей (Томирдиаро, 1980).

В этих условиях, сложившихся около 80 тыс лет назад, началось образование едом — геологической основы Арктиды, причем рост ледяных тел и грунтовых столбов происходил синхронно благодаря специфическому полигонально-падинио-валиковому или «сотовому» рельефу, который, зародившись из морозобойного растрескивания подстилающего грунта на полигоны, «соты», сохранялся на протяжении всего периода увеличения едомы. Едомное тело росло вверх за счёт расширения ледяных жил из морозобойных трещин в условиях поступления лёссовых осадков с их перераспределением с растущей вверх ледяной поверхности в пространства над полигонами, где формировались грунтовые столбы (Колпаков, 1982).

Около 80 % горизонтального сечения едомы приходилось на ледяную толщу, которая в рельефе была выражена пологими валиками шириной порядка 8-12 м, покрытыми лёссовым чехлом. Через осевые морозобойные трещины в валиках ледяное тело получало влагу для своего развития. Валики образовывали полигональную сеть. Незаходящее солнце высоких широт и уникальное подземное орошение за счёт подтаивания льда создавали условия для процветания злаковой растительности лугового или лугово-степного типа даже при полном отсутствии летних осадков. Именно эта растительность, не покрывавшаяся в зимний период глубоким снегом, представляла собой арктическую степь, поддерживавшую стада мамонтовой мегафауны (Томирдиаро, 1980; Колпаков, 1982).

Между степными валиками располагались понижения — падины шириной порядка 2–4 м В них сносился и переоткладывался грунт с валиков, что приводило к росту грунтового столба под падиной, который был синхронен развитию валиков под действием специфического механизма, также регулировавшего ширину валиков и падин (Колпаков, 1994). В днищах падин за счет более высокого увлажнения образовывалась болотная и кустарниковая растительность. Если валики представляли собой главные пастбища стенной мегафауны, падины стали своеобразным уловителем их останков, а формировавшиеся под ними грунтовые столбы — их вместилищем.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: