Сергей Левыкин - Бизоны степей: история, современное состояние, агроэкологические перспективы

- Название:Бизоны степей: история, современное состояние, агроэкологические перспективы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:РИО УрО РАН

- Год:2014

- Город:Екатеринбург

- ISBN:978-5-7691-2383-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Левыкин - Бизоны степей: история, современное состояние, агроэкологические перспективы краткое содержание

Рассматриваются основные версии отсутствия евразийской голоценовой формы бизонов. На примере истории и современного состояния американской формы равнинного бизона Bison bison bison показаны высокая экологическая пластичность, зрелищность и уникальные агроэкологические свойства бизонов для сохранения, восстановления и устойчивого использования степей и прерий Северного полушария. Впервые проведён детальный анализ истории выживания бизона как вида в критической ситуации. Полувольное пастбищное разведение бизона, бизоноводство предлагается как средство диверсификации сельского хозяйства, особенно для освоения маловостребованных сельскохозяйственных угодий в сухостепной подзоне Евразии.

Монография издаётся в рамках фундаментальных исследований Института степи УрО РАН по теме «Геоэкологическое обоснование инновационных принципов землепользования и недропользования, обеспечивающих устойчивое развитие земледельческих регионов России», гос. рег. № 01201351530; и проекта «Степь и лесостепь Российской Федерации: актуальные проблемы землепользования и пространственного развития в условиях модернизации экономики» 12-Г1-5-1005, гос. рег. № 01201270039 Программы президиума РАН N931

Бизоны степей: история, современное состояние, агроэкологические перспективы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Рис. 6. Сопоставление силуэтов равнинного бизона (контур) и европейского зубра (по: Они должны жить…, 1982)

Равнинный бизон как потомок мамонтовой фауны сохранил комплекс адаптаций к суровым зимам, но в то же время приспособился к условиям голоценовых прерий. Современный равнинный бизон способен летом осваивать пастбища, удаленные от водоисточников, зимой употреблять снег вместо воды, кормиться грубыми кормами и лучше других видов их усваивать (Haines, 1970; McHugh, 1972; Callenbach, 2000; Gates et al., 2010). Бизоны совершали длительные сезонные миграции, причем на зимний период откочевывали в более снежные регионы, а летом — в менее увлажненные прерии Запада. С зимовкой в снежных регионах, вероятно, связана способность бизонов добывать корм из-под снега глубиной более 1,5 м (Gates et al., 2007).

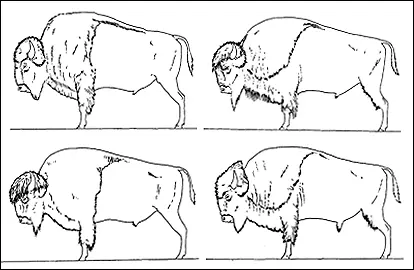

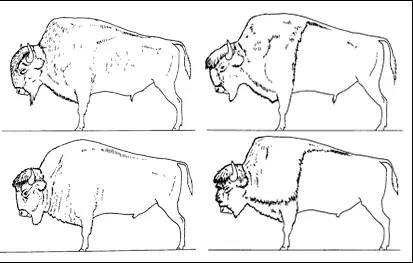

Равнинный бизон способен в пределах своего подвида приобретать множество разных морфологических форм, что позволяет адаптироваться к широкому спектру ландшафтных особенностей. В рамках обсуждения таксономического статуса форм современного бизона их описано несколько десятков. Они визуально различаются по высоте, положению и наклону горба, развитию и окраске бороды, штанов, плаща, грудной гривы, челки. У любого подвида встречаются формы, внешне похожие скорее на другой подвид, что служило основанием для оспаривания подвидового статуса равнинного и лесного бизонов (Geist, 1991) (рис. 7, 8).

Рис. 7. Морфологические формы равнинного бизона (по: Geist, 1991)

Рис. 8. Морфологические формы лесного бизона (по: Geist, 1991)

2.2. Гипотетические формы

Если равнинный и лесной бизоны признаны научным сообществом подвидами голоценового американского бизона, то статус и даже существование других форм остается дискуссионным, загадочным и даже интригующим. По четырем находкам костных останков, сделанным в 1930-1933-х гг. на дне озера Мэлхойр (Malheur) в штате Орегон сделана попытка описания отдельного подвида — орегонского бизона. Предполагаемая форма, вероятно, была самой западной разновидностью бизонов в Америке и могла доходить до тихоокеанского побережья. Однако остается неясным, что она представляла собой: отдельный подвид или всё-таки локальную форму равнинного бизона, обитавшую в Орегоне и, возможно, в отдельные периоды достигавшую тихоокеанского побережья. Проверить это на современном материале, к сожалению, невозможно, так как бизоны в штате Орегон полностью истреблены еще в первой половине XIX в. (Arctos…, 2011; University of Wisconsin, 2013).

Еще более загадочен вопрос о пенсильванском бизоне. В единственном переведённом на русский язык источнике он представлен достоверно существовавшим подвидом, обитавшим в широколиственных лесах востока США, описывается как более крупный по сравнению с равнинным бизоном, с пологим горбом, похожий на европейского зубра, но гораздо более темной окраски. По имеющейся информации, данный подвид один из первых вступил в противоречие с развивающимся фермерским хозяйством востока США, с особой жестокостью полностью истреблен в начале XIX века и причислен к исчезнувшим животным Северной Америки (Мак-Кланг, 1974). Однако в фундаментальном труде Мак-Хью, посвященном истории развития бизона в Северной Америке, пенсильванский бизон представлен несколько иначе. Во-первых, об этом легендарном подвиде говорится не просто как о более темном, а даже очень темном, вплоть до угольно-чёрного с практически отсутствующим горбом. Во-вторых, попытка описания подвида впервые сделана лишь спустя век после его вымирания. До сих пор наука не обладает материальными доказательствами существования данного подвида: нет ни костей, ни шкуры. Существуют лишь устные описания, собранные через столетие после его исчезновения. В этой связи, даже несмотря на собранные и систематизированные устные сведения, научное сообщество считает существование подвида гипотетическим (McHugh, 1972). Указанное обстоятельство обостряет интригу голоценовой судьбы рода Бизонов и подсемейства Бычьих в целом, перекликаясь с проблемами этих животных в Северной Евразии.

Кем на самом деле мог быть загадочный пенсильванский бык: широколиственно-лесным подвидом голоценового американского бизона; американским подвидом тура, голоценовым американским яком, вероятный предок которого — як — известен по костным останкам из Аляски; гибридом тура и равнинного бизона — туробизоном? Одно не исключает другое, в одно и то же время в горах востока США могла существовать как любая из этих форм в отдельности, так и все вместе. В любом случае она должна была иметь внешние признаки, характерные для сугубо лесного животного: отсутствие горба, более крупные размеры по сравнению с формами, характерными для открытых равнин (степными копытными, такими как равнинный бизон, сайгак, верблюд, косуля). Лесные обитатели всегда имеют более темный окрас вплоть до черного цвета (тур, кабан, лось). Европейский зубр — изначально житель лесостепей — обладает переходным цветом. И, если в лице пенсильванского бизона тур всё-таки достиг Северной Америки, то он вымер не в 1607 г. в Польше, а лишь спустя 200 лет в широколиственных лесах Пенсильвании.

2.3. Расцвет и истребление

Меридиональная ориентация Северной Америки и ее горных сооружений обусловила специфику природной зональности. Если степи Северной Евразии имеют явно широтную протяженность с нарастанием аридизации с севера на юг, то прерии Великих равнин ориентированы в меридиональном направлении, простираются с севера на юг на 3000 км, по широте — на 500–800 км с нарастанием аридизации с востока на запад.

За несколько тысячелетий на Великих равнинах установилось равновесие ресурсов бизона и численности индейского населения прерий. Максимальное количество бизонов, приходившееся на конец XVI в., оценивается в 30–60 млн голов (Callenbach, 2000; The American Bison…, 2010; Wildlife Conservation…, 2010). В самых малопродуктивных разновидностях прерий одному бизону требуется до 20 га пастбищ (Callenbach, 2000), в высокопродуктивных, очевидно, в несколько раз меньше. Максимальный ареал равнинного бизона был несколько больше ареала прерий, оценивается в 750 (около трети континента) и даже 940 млн га (Gates et al., 2010) (рис. 9). Несмотря на голоценовые колебания климата, огромное количество бизонов препятствовало зарастанию пастбищ лесом. Дикий кочующий бизон мог поддерживать не более 1–1,5 млн индейцев «культуры Великих равнин», что близко к оценке максимальной численности коренного населения североамериканских прерий (Древние кочевники, 2007).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: