Эдвин Меннинджер - Причудливые деревья

- Название:Причудливые деревья

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:«МИР»

- Год:1970

- Город:МОСКВА

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Эдвин Меннинджер - Причудливые деревья краткое содержание

Причудливые деревья - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Контрфорсы развиваются у многих больших деревьев. Это, по-видимому, врожденное генетическое свойство, и тип контрфорсов является общим для всего данного вида. Судя по всему, эта особенность свойственна деревьям, растущим в тропических областях с повышенной влажностью. Местные факторы, по-видимому, не влияют на развитие контрфорсов и в какой-то мере определяют только момент их появления или же их преимущественное развитие с данной стороны... Tarrietia utilis обладает своеобразной особенностью роста — по мере развития контрфорсов центральная корневая система исчезает. На первый взгляд это явление напоминает процесс подъема, так как развившиеся контрфорсы сходны с узкими тесно поставленными ходульными корнями. Развитие таких контрфорсов ускоряется в местностях с более влажной почвой. Томпсон указывает, что контрфорсы Т. utilis представляют собой промежуточную стадию между цилиндрическими воздушными «корнями-подпорками» и типичными досковидными контрфорсами».

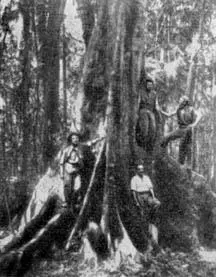

Дерево марара (Pseudoweinmannia lachnocarpa) в Квинсленде (Австралия) с мощными контрфорсами.

Петч так писал об исчезающих стержневых корнях:

«Наблюдалось несколько подобных деревьев с контрфорсами и без стержневых корней. Деревья прославленной аллеи индийских фикусов (Ficus elastica) перед ботаническим садом в Пераденья на Цейлоне около 1907 г. начали дряхлеть, но в том же году один из них был повален ветром. Никаких следов стержневого корня обнаружено не было. Остальные деревья аллеи были затем срублены, и во всех без исключения случаях ствол оказывался внутри полым, а стержневой корень отсутствовал...Большие старые деревья Canarium zeylanicum в ботаническом саду в Хенаратогоде, расположенной на низменности, но получающей примерно столько же осадков, как и Пераденья, имеют контрфорсы, достигающие в высоту 3,5 м. Одно из них было повалено ветром, и оказалось, что у него нет стержневого корня.Подобное же явление у деревьев с контрфорсами наблюдал Фрэнсис в Квинсленде. Он сообщает: «Для всех взрослых деревьев с контрфорсами, которые обследовал автор настоящей книги, характерно заметное сужение ствола дерева от места отхода контрфорсов по направлению к земле. Степень этого сужения была измерена на большом пне Echinocarpus woollsii. Ствол над контрфорсами имел в диаметре 0,6 м, тогда как его диаметр у поверхности земли... составлял только 23 см, или три восьмых его диаметра над контрфорсами».Мы хотели бы предложить следующую рабочую гипотезу: 1) присутствие корней-контрфорсов связано с отмиранием стержневого корня и 2) корни-контрфорсы образуются вследствие того, что питательные вещества и вода подаются лишь к ограниченным узким участкам ствола, непосредственно связанным с боковыми корнями».

Тейлор указывает на неправильное употребление слова «контрфорс»:

«Хотя термин «контрфорс» употребляется очень широко, он дает неверное представление о развитии или видоизменениях такого корня. Наблюдения показывают, что обычно эти контрфорсы тянут ствол и крону на себя и, следовательно, функционируют не как контрфорсы, а как оттяжки, или ванты. У наклонного дерева контрфорсы развиваются более мощно на стороне, противоположной наклону. Точно так же у дерева, растущего на склоне, более развитыми будут верхние контрфорсы. Все это ясно показывает, что они испытывают натяжение, а не сжатие».

Фрэнсис пишет о тесной взаимосвязи между наружными корнями на поверхности земли и воздушными корнями высоко на дереве:

«Кажется очевидным, что в тех случаях, когда развивается контрфорс, верхняя часть основных поверхностных корней приобретает свойства воздушных органов, а потому подчиняется некоторым из законов роста, воздействующих на стебель. Для деревьев и пряморастущих кустарников дождевых лесов, в которых контрфорсы встречаются в изобилии, очень характерно вертикальное удлинение стебля – его объясняют притягивающим действием света (фототропизм), сочетающимся с нормальным ростом вверх вопреки силе земного тяготения (негативный геотропизм). Верхняя часть основных поверхностных корней у видов, развивающих контрфорсы, может подвергаться действию негативного геотропизма и фототропизма либо непосредственно, либо опосредованно – через ствол; в результате возникает вертикальное продолжение корня, которое и является контрфорсом.Чаще всего корни бывают подземными органами, но в дождевых лесах корни многих растений приобретают характер воздушных или полувоздушных корней. Приспособление корней к воздушной среде облегчается высокой относительной влажностью воздуха и малым проникновением прямого солнечного света в такие леса. Таким образом, эти два условия, возможно, играют важную роль в выработке контрфорсов.Примером преобладания контрфорсов у деревьев, чьи корни явно приобрели характер воздушных, могут служить эпифитные виды фикусов, столь распространенные в дождевых лесах Квинсленда. У всех крупных экземпляров... которые мы наблюдали, имелось ярко выраженное уплощение корней в вертикальном направлении вблизи поверхности почвы.Возможно, большую роль играет в этом и наследственность, так как некоторые виды деревьев, развивающие контрфорсы... имеют тенденцию сохранять такой тип корней и когда их высаживают в садах и парках, в условиях, не похожих на условия дождевых лесов. Однако в этих случаях контрфорсы бывают не так велики и заметны, как у деревьев соответствующих размеров в дождевых лесах».

ДЫХАТЕЛЬНЫЕ КОРНИ

Старый экземпляр болотного кипариса (Taxodium distichum) из флоридских вечнозеленых лесов.

У тропических деревьев, растущих в болотистых или илистых местах часто развиваются дыхательные корни. Они представляют cобой пористые стержнеобразные выросты, поднимающиеся вертикально в воздух от подземной корневой системы. Отверстия и многочисленные ходы в их губчатых тканях позволяют воздуху свободно достигать подземных корней. Сходные образования, в просторечии называемые «коленями», на болотном кипарисе (Taxodium distichum) юго-запада США, возможно, прежде служили той же цели, но эволюция, по-видимому, уничтожила это полезное свойство, так как теперь их ткани тверды и деревянисты. А кипарис тем временем изыскал другой способ получать воздух, необходимый его корням. Основание ствола у него имеет не цилиндрическую форму, а расширяется почти в конус, и на высоте обычного уровня воды вокруг него развивается юбочка дыхательных корней, которая постоянно вентилируется благодаря мелким волнам. Это, по-видимому, полностью удовлетворяет все потребности дерева. Американский эколог Р. Добенмайр [31] пишет:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: