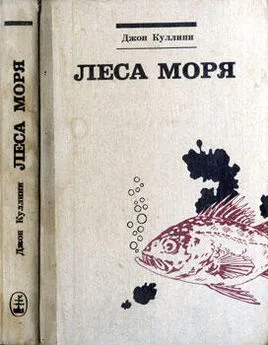

Джон Куллини - Леса моря. Жизнь и смерть на континентальном шельфе

- Название:Леса моря. Жизнь и смерть на континентальном шельфе

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Гидрометеоиздат

- Год:1981

- Город:Ленинград

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Джон Куллини - Леса моря. Жизнь и смерть на континентальном шельфе краткое содержание

Для широкого круга читателей

Леса моря. Жизнь и смерть на континентальном шельфе - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Особое мнение, высказанное Дугласом в деле Минерал-Кинг-Вэлли, основывалось на эссе профессора права университета южной Калифорнии С. Дж. Стоуна. Этот случай подвергся серьезному обсуждению в юридических журналах Гарвардского и Северо-Западного университетов. Такая «гипотеза о правах» находящихся под угрозой природных систем и объектов может в конце концов получить широкий отзвук. Если бы омары, менхадены и креветки, заросли ламинарий и морские выдры обладали бы правовым положением, если бы от их имени можно было предъявлять иски против конкретных организаций, загрязняющих море, ответственность за ущерб, причиняемый морской среде, легла бы непосредственно на виновных. Тогда результаты предварительных исследований, посвященных возможным последствиям осуществления того или иного проекта, играли бы главную роль при решении вопроса о его дальнейшей судьбе. Если бы потенциальных виновников загрязнения можно было бы за ущерб, наносимый природному организму, привлекать к суду с помощью «друзей природы», появился бы сильный стимул хорошо выполнять исследования и максимально точно оценивать риск.

Сейчас назрела необходимость в какой-то степени скоординировать законы людей и закон природы. В своих самых наглядных проявлениях цивилизация является попыткой сделать мир человека независимым от окружающей среды, и гуманные аспекты этой независимости продолжают оставаться важными для людей — например, сохранение надежного запаса продовольствия и стремление избавиться от естественных катастроф и болезней. Однако сейчас наблюдается чрезмерное уничтожение животной жизни. Если виды будут продолжать вымирать ускоренными темпами, а экосистемы все больше разрушаться, тогда рассчитанное на длительное время «эволюционное представление» на сцене «экологического театра», придуманного воображением Дж. Е. Хатчинсона, в конце концов лишится актеров, реквизита и, может быть, самого театра.

Сосуществование человека с природой является в каком-то смысле надеждой, имеющей всемирное значение. В своей лекции, прочитанной в 1975 году по поводу получения им Нобелевской премии, Альберт Клод, ссылаясь на глубины, открытые им в живой клетке, сказал: «Жизнь, эта антиэнтропия, бесконечно перезаряжаемая энергией, представляет собой восходящую силу, которая стремится к порядку среди хаоса, к свету среди тьмы неопределенности, к мистической мечте о любви среди самопожирающего огня и безмолвного холода».

Жизнь — это физическая природа, пытающаяся спасти себя от себя самой. Эволюция сознания — удивительный процесс, в котором человек, видимо, превзошел все остальные создания природы. Но он подвергает опасности этот универсальный эксперимент. Расточительно и без нужды сокращая возможности эволюционного процесса производить выбор, человек грешит против естественного закона, компрометируя свою гордость — свой интеллект.

Подобно расчету вероятностей в отношении промышленной катастрофы, будь то столкновение супертанкеров или, что еще хуже, несчастный случай на атомном производстве, — наша планета сама представляет собой какую-то невероятность, один из миллиона шансов попасть в цель в темноте. Со своими текущими водами и ветрами, медленным, холодным динамизмом, воздвигающим удивительные монументы, мягким солнечным светом и пригодностью для жизни Земля может достигнуть почти полного совершенства как место жизни человеческой популяции разумной величины, такой популяции, которая своей цивилизованной деятельностью не подавит восстановительные силы природы. Это наш единственный дом, единственный постоянно обитаемый остров крохотного архипелага в невообразимо огромном море.

Примечания

1

Водоросли относятся к низшим растениям, лишенным разделения на стебли и листья. Такой тип строения получил название слоевцового. Тело многоклеточных водорослей, или слоевище, может достигать весьма внушительных размеров и иметь сложное „расчленение". Именно такие слоевища часто характерны для очень крупных бурых водорослей, к которым относится и описываемая автором ламинария. Слоевище ламинарии состоит из крупной пластины и ствола, прикрепляющегося к субстрату с помощью небольших разветвленных выростов — ризоидов. Эти отделы, однако, ни по своему строению, ни по функциям не соответствуют листьям, корням и стеблям высших растений. — Прим. ред.

2

Речь идет о так называемых кораллиновых водорослях, относящихся к группе красных водорослей, или багрянок. Для них характерно сильное обызвествление слоевища. Наиболее обычны виды родов Lithothamnion и Lithophyllum, слоевища которых представляют собой иногда весьма массивные твердые корки, покрывающие поверхность подводных предметов. Литотамнион относится к числу важнейших рифообразующих форм. — Прим. ред.

3

Покровы омаров, как и других членистоногих животных, состоят из двух частей — кутикулы и подстилающего ее тонкого слоя живой ткани, называемого гиподермой. Последняя и выделяет хитин — основное вещество кутикулы, который пропитывается известью. Это придает покровам значительную прочность. — Прим. ред.

4

Камчатский краб (Paralithodes camtschatica) только внешне напоминает настоящих крабов. Этот вид, как и некоторые другие близкие к нему формы, произошел от раков-отшельников… От настоящих крабов они отличаются меньшим числом ходильных ног (4 пары вместо 5) и рудиментарным асимметричным брюшком. — Прим. ред.

5

К сожалению, в научной и популярной литературе до сих пор не существует единообразия в терминологии, используемой для обозначения вертикального членения морского дна. Шельф часто обозначается как материковая отмель, а в некоторых случаях даже как континентальный склон. Наиболее характерные предельные глубины этой зоны около 200 метров, однако в разных участках Мирового океана эта величина может колебаться от 50 до 400 м. Участок, который Куллини вслед за другими американскими авторами называет континентальным склоном, в отечественной литературе часто фигурирует под названием материковый склон. Он довольно круто уходит вниз до глубины 2500–3000 метров. Далеко не всегда выделяется как самостоятельная зона упоминаемый в книге континентальный подъем (или поднятие), который на глубине около 5000 метров переходит в ложе океана, или абиссаль. Здесь глубины достигают уже 6000 метров. Иногда континентальный подъем включают в зону абиссали и рассматривают как верхне-абис-сальную подзону. Кроме того, в книге не упоминается о существовании так называемых глубоководных впадин, или ультраабиссали, дно которых лежит на расстоянии 10000-11000 метров от поверхности моря. — Прим. ред.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Эдвард Радзинский - Тираны России и СССР [Распутин. Жизнь и смерть + Сталин. Жизнь и смерть]](/books/1061858/edvard-radzinskij-tirany-rossii-i-sssr-rasputin.webp)