Адриане Лохнер - Лес. Как устроена лесная экосистема [litres]

- Название:Лес. Как устроена лесная экосистема [litres]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Аттикус

- Год:2021

- Город:Москва

- ISBN:978-5-389-20506-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Адриане Лохнер - Лес. Как устроена лесная экосистема [litres] краткое содержание

Биолог, эколог и журналист Адриане Лохнер рассматривает лес с культурно-исторической и с научной точек зрения. Вы узнаете, как устроена лесная экосистема, познакомитесь с различными типами леса, характеризующимися по составу видов деревьев и по условиям окружающей среды, а также с видами лесопользования и с некоторыми аспектами охраны лесов.

«Когда видишь зеленые вершины холмов, которые волнами катятся до горизонта, вдруг охватывает оптимизм. И тогда совершенно искренне кажется, что все сложные задачи XXI века разрешимы, а природа дружелюбна к человеку, как и он к ней. В конце концов, ведь он ее часть». (Адриане Лохнер)

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Лес. Как устроена лесная экосистема [litres] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

За стенами, в зале, скрипка поет,

Поет о любви – страстно и нежно.

Под стенами, в ветках, ветер поет:

Чего ты хочешь, дитя человека?

За стенами, в зале, скрипка поет:

Хочу я счастья, хочу я счастья!

Под стенами, в ветках, ветер поет:

Счастье – это старая штука.

За стенами, в зале, скрипка поет:

Может, и старая, а для меня внове.

Под стенами, в ветках, ветер поет:

Много таких полегло от горя.

Отзвучал скрипки последний всхлип;

Окна потухли, окна глухи;

Но все поет, поет и поет

Ветер в темном лесу…

Чего ты хочешь, дитя человека?..

Дерево прячется и там, где сразу не догадаешься. Если химически расщепить стружку, получается волокнистая масса, целлюлоза – важное сырье для производства бумаги. И речь не только о бумаге в блокноте и газете. Дерево скрыто и в кофейном фильтре, и в картонной коробке, и в бумажном платочке, и в туалетной бумаге. Из него сделаны пакет с молоком в холодильнике и бумажный конвертик в пекарне. Тысячи привычных бытовых мелочей – их всех не было бы, если бы не лес. Целлюлозу, полученную из древесины, можно превратить в вискозное волокно, по свойствам похожее на хлопковые нити. Сегодня из дерева производят брюки, платья, рубашки и постельное белье, медицинские компрессы и камеры шин. Биопластик, который тоже получают из целлюлозы, на фоне нынешних проблем с пластиковыми отходами приобретает все большее значение.

«Устойчивая древесина»

Итак, как бы это ни было прекрасно, очевидно, что вывести из эксплуатации хозяйственные леса и оставить их природе не так просто. Потребность общества в деревянных изделиях слишком велика. Как и во многих сферах в условиях более-менее свободной рыночной экономики, в том, что касается леса, на потребителе лежит большая ответственность. Покупая изделия из древесины, можно ориентироваться по разнообразным меткам экологической маркировки. Чтобы получить значок экологической маркировки, требуется соответствовать определенным критериям. Эко-маркировка – не истина в последней инстанции для потребителя, но все же она помогает ориентироваться.

«Синий ангел» в Германии появился больше 40 лет назад. Исходно этот знак ставили на бумагу из вторсырья. Со временем добавилось множество других изделий. С 2011 года такой значок есть для древесной щепы и пеллетов. Требования для получения значка – транспортировка по коротким маршрутам и использование в качестве сырья древесины из лесных хозяйств, организованных по принципу устойчивого развития, а это очень расплывчатое понятие, определить которое совсем не просто.

Еще в 1993 году об этом задумался международный Лесной попечительский совет (Forest Stewardship Council, FSC). Немецкий стандарт FSC, версия 3.0 2018 года агитирует под новым лозунгом: «Леса навсегда, для всех». Сертифицированные по этому стандарту лесопромышленные предприятия среди прочего должны соблюдать законы и права работников, заботиться об отношениях с местным населением, предъявлять план управления, включая руководящие принципы и цели, и оберегать лесную экосистему.

Надзор за выполнением многочисленных требований, особенно в развивающихся странах, осуществить не всегда просто. В 1999 году была учреждена Программа одобрения схем лесной сертификации (Programme for the Endorsement of Forest Certification, PEFC). Чтобы получить ее маркировку, нужно выполнить те же требования, что и для маркировки FSC, но у нее другая процедура сертификации, а у владельцев лесов больше возможностей высказываться и влиять на решение. В Германии на данный момент сертификацию PEFC получили 7,3 миллиона гектаров леса, сертификацию FSC – 1,1 миллиона гектаров, а сертифицированы по стандарту экологического лесоразведения Naturland 54 000 гектаров. Во всех стандартах критерии «устойчивого лесоводства» включают в себя «адаптированность популяции диких животных». Звучит хорошо, но что это значит?

Лес и охота по-прежнему неразрывно связаны

Вы не ослышались, дамы и господа. Сейчас нужно не защищать оленя. Сейчас остро необходимо его отстреливать.

В 1971 году, в канун Рождества, журналист Хорст Штерн очернил в глазах целой нации прекрасный образ величественного зверя, символа леса. В телепередаче Sterns Stunde («Час Штерна») он сказал, что благородный олень разрушает лес, и был прав.

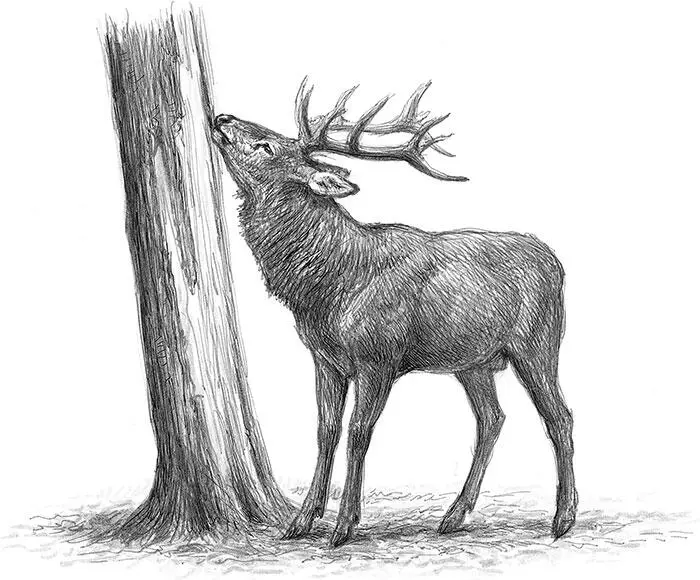

У оленей и самцов косули каждый год вырастает новый «головной убор», покрытый кожей с кровеносными сосудами, которая позже высыхает и начинает чесаться. Тогда животные трутся кожей на рогах о молодые деревья, стирая с тех кору и повреждая их.

Благородный олень склонен зубами обдирать с деревьев кору, так что дерево становится уязвимо для грибка. Когда-то распространенный во всей Германии зверь уничтожил таким образом немало лесных насаждений, но животное было не так уж виновато – беду навлек человек. Сработало сочетание разных факторов. С одной стороны, сыграли роль амбиции множества охотников. Те хотели заполучить в качестве трофея как можно более крупные рога. «Поставщиков» трофеев лелеяли и изо всех сил заботились о них. Логика была такова: чем больше дичи, тем больше шанс убить сильного зверя с большими рогами. Оленей прямо-таки откармливали белковым комбикормом, смертность от естественных причин была низкой, и с 1950-х годов популяция стала быстро расти. С другой стороны, внесли свой вклад лесоводы, потому что в густом темном еловом лесу-монокультуре почти нет места напочвенной растительности. Благородный олень гораздо охотнее ел бы траву, чем кору, ведь исходно это степной зверь. Он мигрировал из Азии в Европу во время ледниковой эпохи. Так что «символ леса» – вовсе не типичный обитатель лесов даже с чисто анатомической точки зрения. Журналист и охотник Экхард Фур отмечает в книге «Искусство охоты – современный взгляд на древний промысел» (Jagdkunde – Zeitgemäße Betrachtungen über ein altes Handwerk), изданной в 2018 году:

То, что благородному оленю не место в густых еловых монокультурах, больше всего заметно по его рогам. В лесу это огромное образование только мешает. Олень везде ими на что-то натыкается. Помимо следов копыт, точно читать которые целая наука, он оставляет еще и «небесные знаки». Охотнику нужно посмотреть вверх, чтобы найти их.

«Замечания об олене» Штерна в 1971 году вызвали скандал, который разросся до политического. В результате случился поворотный момент в истории охоты на территории Германии. С тех пор благородный олень стал считаться вредителем и был возвращен в специальные зоны обитания. За пределами этих зон действовал приказ об отстреле. Как же выглядят отношения между лесом и оленем сегодня, почти через 50 лет после роковой передачи Штерна?

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Адриане Лохнер - Лес. Как устроена лесная экосистема [litres]](/books/1142944/adriane-lohner-les-kak-ustroena-lesnaya-ekosistema.webp)

![Юлия Шкутова - Моя лесная фея [litres]](/books/1059385/yuliya-shkutova-moya-lesnaya-feya-litres.webp)

![Р. Л Тоалсон - Лесной хозяин [litres]](/books/1063824/r-l-toalson-lesnoj-hozyain-litres.webp)

![Лесса Каури - Ласурские призраки [СИ litres]](/books/1064392/lessa-kauri-lasurskie-prizraki-si-litres.webp)

![Лесса Каури - Золушки в опасности [СИ litres]](/books/1070384/lessa-kauri-zolushki-v-opasnosti-si-litres.webp)

![Александр Тамоников - Лесная армия [litres]](/books/1075886/aleksandr-tamonikov-lesnaya-armiya-litres.webp)

![Лесса Каури - Золушки при делах [litres]](/books/1081063/lessa-kauri-zolushki-pri-delah-litres.webp)

![Лесса Каури - Золушка и ее команда [litres]](/books/1093280/lessa-kauri-zolushka-i-ee-komanda-litres.webp)

![Гэри Паулсен - Побег в леса. История мальчика, который выжил [litres]](/books/1144032/geri-paulsen-pobeg-v-lesa-istoriya-malchika-kotor.webp)

![Лестер Дель Рей - Нервы [litres]](/books/1144710/lester-del-rej-nervy-litres.webp)