Михаил Кречмар - Север и оружие

- Название:Север и оружие

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-902479-24-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Кречмар - Север и оружие краткое содержание

Кроме того, эта книга о том, как охота на крупную дичь кормила далёкие северные экспедиции и пополняла казну молодого Советского Союза. В ней рассказывается, как после крушения СССР она стала самостоятельной (и очень романтической) отраслью туризма.

Также в книге содержится обзор практического применения самого распространённого охотничьего оружия в условиях суровой российской природы.

Для широкого круга читателей.

Север и оружие - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Главная евразиатская ледяная «бляха» диаметром в несколько тысяч километров и толщиной ледяного покрова в сотни метров закрывала Фенноскандию, большую часть северной Европейской России и Западной Сибири и доходила до устья Хатанги. Другая, такая же, лежала на всей современной Канаде, закрывая доступ к плодородным равнинам Центрального Запада.

Очертания побережий также были иными. Практически всё, что сегодня является шельфом северных берегов Америки и Евразии, было сушей. Там, где сегодня проходит восьмидесятикилометровый канал Берингова пролива, протекала огромная река, такая же, как Амур или Лена, и Анадырь с Юконом являлись её притоками. Огромные равнины (располагавшиеся там, где сейчас перекатываются волны Северного и Берингова морей, а также Северного Ледовитого океана) походили на нынешние африканские саванны с развитой злаковой растительностью (в науке они приобрели наименование «тундростепи»). И эти саванны давали пишу огромным стадам крупных травоядных млекопитающих – от сайгаков, карликовых лошадей и верблюдов до мамонтов.

Мамонтовая тундростепь окаймляла Великий лёд с юга, востока и запада, а дальше росла хвойная северная тайга…

Первые «северяне» продвинулись к полярным равнинам где-то около пятнадцати-двадцати тысяч лет тому назад. Конечно, они не были предками современных ненцев, нганасан, саамов, тем более чукчей и якутов. Все современные северные народности появились на своей нынешней родине максимум два тысячелетия тому назад (исключение составляют лишь эскимосы). Прав был Бубер, утверждавший, что «абориген является лишь предыдущим завоевателем».

Кто были первопоселенцы этих земель, мы, скорее всего, никогда не узнаем. Становища их семей медленно перекочёвывали к северу, причём процесс этот был периодическим – то ускорявшимся в тёплые года, то застывающим на месте. Иногда после пары неблагоприятных сезонов главы родов поворачивали обратно. Вряд ли они встречали на местах прежних кочёвок других людей, которые могли бы не пустить их обратно: даже в наше время на Севере ещё существуют территории, где нет человеческих поселений в радиусе ста и более километров, так что уж говорить о том периоде, когда люди только начинали расселяться по поверхности планеты…

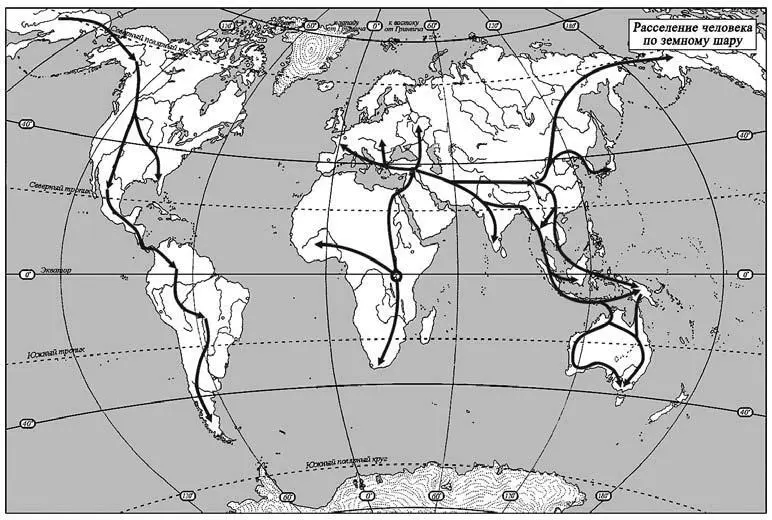

Расселение человека по поверхности нашей планеты.

ИСТОЧНИК: Т. MOTOKAWA, «ELEPHANT'S TIME, RAT'S TIME».

Возможно, человек вынужден был держаться ближе к краям Великого льда по одной важной причине, которой мы, живущие в городах и под крышей, не придаём значения. Это кровососущие насекомые, гнус. Не стоит думать, что наши предки были более устойчивы к их укусам, чем мы, сегодняшние. Да это и невозможно: комары, мошки и мелкий гнус стремятся облепить каждый свободный участок кожи теплокровного существа (особенно если он лишён шерсти), забиваются в нос, уши и в любые другие отверстия на теле. Крупные млекопитающие – лоси, олени и многие другие – безумеют от массированной атаки этих существ. Мне приходилось наблюдать, как группы северных оленей сутками выстаивали на бесплодной, конической, как перевёрнутая воронка, вершине горы, лишь иногда смещаясь вокруг неё в зависимости от смены направления ветра. Так они спасались от засилья комаров в речных долинах. Положение отягчается тем, что большая часть кровососов вырабатывает антикоагулянты и впрыскивает их в организм, когда высасывает кровь. А значительное количество впрыснутых в кровь антикоагулянтов приводит к физическому ослаблению жертвы, а иногда даже к смертельному исходу. Поэтому люди, как и большинство теплокровных существ, старались следовать по обдуваемым гребням возвышенностей, долинам рек, по которым двигались воздушные массы, и непосредственно возле кромок ледников (холод отгонял кровососов) [2] Это же было одной из причин, заставлявших первобытные племена тяготеть к морским побережьям.

.

Охотник и его добыча

Надо сказать, что эта часть стратегии передвижения людей на Севере должна была полностью совпадать с поведенческой стратегией массовых травоядных, таких как сайгаки, бизоны, дикие лошади и северные олени. Именно они стали для древнего северного человека основной пищей, источником одежды и, более того, своеобразным пропуском на новые, не освоенные людьми территории.

Вопреки широко распространённому мнению, именно северный олень, сайгак, дикие лошади, а также (в меньшей степени) лось и бизон служили основной добычей первобытных охотников Севера. Довольно сомнительно, чтобы большие человеческие общности могли быть специализированными «охотниками на мамонтов». Мамонт и другие представители так называемой мамонтовой мегафауны если и становились добычей древнего человека, то нерегулярно – вероятнее всего, только в периоды сезонных миграций.

Изображение бизона, сделанное древним человеком.

Костные останки, которые находят на стоянках древнего человека по всей Северной Евразии и Америке (за исключением специализированной культуры жилищ из мамонтовых костей), принадлежат преимущественно сайгакам, лошадям, оленям и бизонам. Но при этом роль северного оленя (на сегодняшний день – самого массового вида тундровых копытных) тоже сильно преувеличена. Об этом говорят раскопки стоянок первых американских поселенцев на Аляске – стоянок Ненана, Денали, Меса или Мит-Маунтин. Кочевники северных равнин, как показывают исследования в центральной части хребта Брукса, на оленей в те времена не охотились. Судя по костным останкам, которые удалось обнаружить на этой территории, северные олени составляли не более трёх процентов от всего количества обитавших там животных (в настоящее время – более девяноста). Но северные равнины – ныне затопленные, а тогда травянистые – обладали биологической продуктивностью, сравнимой с богатством саванн, и «прослойка» зверей, не относившихся к категории мегафауны, была достаточно внушительной, так что скучать редким охотникам не приходилось. Самыми многочисленными были крупные бизоны. Именно они и становились жертвами палеоиндейцев Аляски. Северные олени и овцебыки заселили эти территории значительно позже, когда сменился тип растительного покрова (злаковая тундростепь сменилась арктической тундрой), а большая часть людей откочевала к югу.

Существовали специализированные группы родов (я бы поостерёгся употреблять здесь слово «племена»), охотившиеся на пещерных медведей и, возможно, на тех же мамонтов. Но это можно с полным правом отнести к разряду экзотики.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: