Иосиф Халифман - Операция „Лесные муравьи

- Название:Операция „Лесные муравьи

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Лесная промышленность

- Год:1974

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Иосиф Халифман - Операция „Лесные муравьи краткое содержание

Как вырастает муравейник? На чём основана его разносторонняя слаженная деятельность? Как изучаются нравы рабочих муравьёв, муравьёв-солдат, крылатых муравьёв? Как из разрозненных и словно случайных действий отдельных обитателей гнезда вырастают повадки всей семьи в целом? На все эти и другие вопросы, связанные с интереснейшим насекомым, отвечает книга «Операция "Лесные муравьи"».

Большое внимание в книге уделено исследованиям советских учёных лесных рыжих муравьёв Формика.

Операция „Лесные муравьи - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Только игрушкой был сконструированный французским инженером пёс Филидог, послушно бежавший на зов электрического маяка, лаявший, если на него падал пучок лучей.

Шуткой была и сконструированная американскими инженерами собака, сломя голову бежавшая на свет и так нелепо погибшая: привлеченная ярким светом фар, она кинулась навстречу машине и кончила своё недолгое существование под колёсами.

Игрой конструкторской мысли были построенные английскими учёными черепахи Эльзи, Эльмер и Кора, которые упорно двигались к свету и обходили препятствия. Устройства черепах были отрегулированы так, что одна из них казалась уравновешенной, даже флегматичной, другая — нервной, легко возбудимой.

В общем, только игрушкой было и творение французских исследователей — селезень Жоб и уточка Барбара, парочка, постоянно представлявшая собой курьезное зрелище: птицы двигались вместе, расходились, опять шли друг к другу, а в ряде случаев обнаруживали даже нечто весьма похожее на память.

А ведь в прямом родстве со всеми этими забавами и игрушками находятся многие выросшие на наших глазах достижения новейшей техники, представленные не только автоматическими линиями на заводах и фабриках, автопилотами в авиации, но и счетными машинами, машинами-переводчиками, «думающими» машинами.

И вот ещё одна детская забава: муравей-привратник, закрывающий головой вход в гнездо, не шевелится в ответ на прикосновение соломинкой или волоском, но отступает, когда его усик тронули муравьиным усиком. Этим волшебным ключом открывается ход не только в гнездо муравьёв, но и к пониманию загадок скрещенных антенн.

В прикосновении муравьиных антенн можно видеть одно из важнейших звеньев, связывающих воедино обитателей муравейника. Постепенно проясняются и другие, так долго остававшиеся тайной за семью печатями опоры, на которых зиждется целостность и муравьиной семьи, и семьи других общественных насекомых.

И если каждая подробность устройства и взаимосвязи органов или строения и действия клеток и тканей изумляет конструкторов и инженеров разнообразием химических и физических решений, то в калейдоскопе жизни муравьиных семей биологам воочию открывается ход сокровеннейших процессов, протекающих в живом. С предельной наглядностью развертывается перед исследователями муравьиных семей действие законов органической природы, которая в большом и малом должна быть поставлена и ставится на службу Человеку.

Тихо в лесу

Три эпиграфа на выбор

Под параграфом 141 в знаменитой «Риторике» М. В. Ломоносова приводится в качестве примера, «когда предыдущее с последующим противны», четверостишие Марциала, самим Михаилом Васильевичем переведённое:

В тополевой тени, гуляя, муравей

В прилипчивой смоле увяз ногой своей.

Хотя он у людей был в жизнь свою презренный,

По смерти в янтаре у них стал драгоценный.

Эта миниатюрная басня могла бы стать метким эпиграфом к новой истории, иллюстрирующей старое положение о случаях, «когда предыдущее с последующим противны». Здесь вполне подошла бы, впрочем, в качестве запевки или флага также и притча о полководце и муравье. Для тех, кто успел забыть этот, читанный ещё в школьных хрестоматиях, до прозрачного поучительный рассказ, напомним коротко его содержание.

Великий полководец, чуть ли даже не сам Тамерлан, проиграв важное сражение, в отчаянии скрылся от приближенных в своей походной палатке, вокруг которой несли караул телохранители, закованные в тяжелые доспехи. Ужасным и беспросветным представлялось будущее полководцу. Куда от всего уйти? Как жить дальше?

Рассеянный взгляд Тамерлана заметил крохотного муравья, бойко ползущего вверх по шелковой стенке палатки, и полководец, не думая, одним движением пальца сбросил насекомое вниз. Через какое-то время тот же муравей опять полз вверх по той же стенке, и полководец вновь сбросил насекомое, а спустя несколько минут опять увидел его на том же месте, как и раньше спешащим вверх, и опять сбросил его, и снова увидел, и снова сбросил, и опять увидел, и опять, и снова, пока не понял, что ничтожное насекомое, жалкий муравьишко, подсказывает ему решение, освещает путь. И раздвинув шелк штор, Тамерлан вышел из палатки и отдал приказ готовиться к новому сражению.

Но ведь наша повесть посвящена не просто муравью, а муравью лесному…

Конечно, сегодня полнейшим анахронизмом звучит старое присловье, утверждающее, что «Наука в лес не ходит». Там, где вчера раздавался топор дровосека, сегодня визжат бензомоторные пилы. Там, где вчера отец рубил, а малютка-мужичок с ноготок, басом понукая лошаденку, вывозил срубленное, сегодня гудят моторы трелевочных лебедок и, подхваченные тросами, в воздухе бесшумно плывут хлысты… Высоко в небе неподвижно висят над лесами вертолеты — неусыпный патруль пожарно-химических станций. Аэропланы сельскохозяйственной авиации с ревом снуют взад и вперед, распыляя над верхушками деревьев ядовитый туман — отраву для лесных вредителей…

И всё-таки: как ходит наука в лес сегодня?

Об экологических взрывах и о «насекомой опасности»

Профессор Иван Матвеевич Вихров, герой леоновского романа «Русский лес», излагая в своей знаменитой вступительной лекции факты, характеризующие выдающуюся роль дерева в истории цивилизации вообще и в истории народов нашей родины в частности, осветил попутно некоторые страницы истории самого леса. Здесь особо выделена одна эпоха, когда небывалые масштабы приобрела вредоносная деятельность той — как говорил профессор — двуногой мошкары из притонов Европы и разъездных пестроногих жуков из западных областей, которые, вторгшись в хвойные и лиственные дебри России, учинили здесь настоящий лесной погром.

И тут недобрую память оставили по себе владетельная знать, столбовые дворяне и именитые магнаты, которые с легким сердцем без огня прожигали бесценные лесные богатства страны…

С тревогой и болью указывал Иван Матвеевич Вихров в своей лекции, что начатое при столбовых дворянах лесное расточительство не везде прекращено и сегодня, что слишком много неполадок и бедствий продолжает губить леса. Он говорил о разном, однако даже он, вспомнивший о двуногих мошках из притонов Европы и о разъездных жуках из западных областей, ни словом не обмолвился о подлинных жуках, мотыльках и гусеницах, о сонме шестиногих вредителей-насекомых, которые неизмеримый ущерб наносят рощам, борам, дубравам, колкам, тайге.

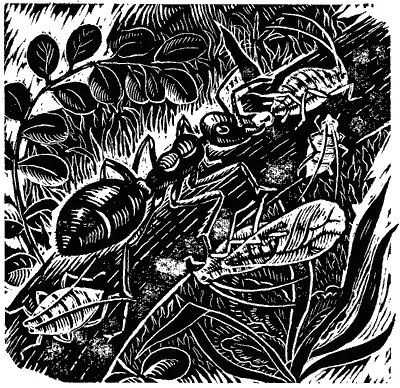

Не сотни, нет, тысячи видов насекомых беззвучно высасывают из растений соки, уродуют их галлами, опухолями, свертывают листья трубочкой, оплетают паутиной, повреждают мякоть с поверхности, скелетируют листья, оставляя от них только сеть жилок, или целиком уничтожают, так что один черешок напоминает: здесь был лист! Они выгрызают хвою, проникают под кору, прячутся в корни, в почки будущих цветов и, прокладывая свои убийственные червоточины, выпивают семена и сердцевину плодов, сверлят, минируют кору, луб, древесину стволов, веток, побегов, корней…

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: