Виктор Гребенников - Тайны мира насекомых

- Название:Тайны мира насекомых

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Новосибирское книжное издательство

- Год:1990

- Город:Новосибирск

- ISBN:5-7620-0069-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Виктор Гребенников - Тайны мира насекомых краткое содержание

В увлекательной форме автор знакомит юных читателей с полным тайн и загадок миром насекомых.

Рисунки автора.

Тайны мира насекомых - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

И все-таки, много лет спустя, мои друзья-насекомые — на этот раз дикие пчелки — открыли мне такую тайну, по сравнению с которой «магнитная любовь» мелиттобии, существуй она на деле, оказалась бы сущим пустяком. Интересно было то, что тайна была вовсе не за семью печатями, лежала, что называется, на поверхности, кое-что люди о ней давно знали — так что первооткрыватель вовсе и не я, — но не сумели это систематизировать и толком объяснить, и, главное, не сталкивались с этим явлением «при посредстве» насекомых.

Но именно насекомые в этот раз глубоко и всерьез «затащили» меня не только в область биофизики, но и в совсем мне неведомые разделы физики — квантовую механику, физику твердого тела, элементарных частиц, волн и даже — удивитесь, наверное, — антимира...

А какой, казалось бы, физик из престарелого энтомолога-любителя и художника, тем более что школьную физику я недолюбливал, понимал с трудом — неинтересно преподавали — и тут же, после школы, напрочь забыл. Но уж таков, видно, наш век, со стремительным развитием космонавтики, атомной физики, кибернетики, генной инженерии и всех других наук, что именно на их стыках — на моих глазах! — родились великие творения человеческого гения, к которым мы, грешным делом, столь же стремительно попривыкли... А зря! Мир Природы полон удивительных загадок — прошу читателя за мной, дабы поведать о сути и разгадке одной из них.

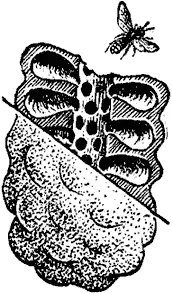

...Это было на крутом обрыве у соленого озера Каменное, что и сейчас синеет в Камышловской долине севернее Исилькуля. Большая полноводная река была вычерчена на старинных картах петровских времен толстой линией, а сейчас русло этого умершего притока Иртыша обозначает только цепочка небольших водоемов, сохранившихся частью в цепи, а частью лишь на картах — вода здесь горько-соленая, мертвая. Это все, что осталось от Камышловки, — один из печальных результатов вырубки лесов и распашки больших площадей. Но еще в шестидесятые годы нашего столетия на обрыве бывшего речного берега обитала большая колония одиночных пчел нескольких видов — хлопотливые толстенькие антофоры, стройные неторопливые галикты, мохнатые андрены. Обрыв был испещрен норками-дырочками, как сыр. Но то ли тут кто «забавлялся», обрушивая ногами глыбы земли вниз, то ли это сделали недавние дожди — в нескольких местах обнажились подземные пчелиные жилища, галереи, шахты, предоставив мне редкую возможность наблюдать пчелоград «изнутри».

И здесь меня сразу поразила мысль: почему это в глубине его, в сложных переплетениях ходов и ячеек, ни одно гнездо не подходит близко к другому? Как пчелы, роя новые гнезда, чувствуют близость соседнего хода, чтобы вовремя свернуть в сторону и в целом сохранить пчелоград от провалов? И еще: почему корни трав и кустов никогда не пронизывают гнёзда, а оканчиваются высоко над ними или повернуты в сторону? Что за механизмы регулируют целостность подземного «дворца»?

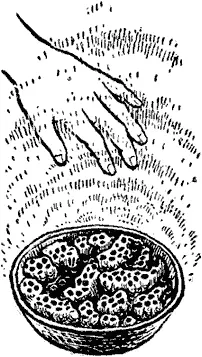

Разгадка пришла спустя много лет при совсем неожиданных обстоятельствах. Весной 1983 года, разыскивая что-то на лабораторном столе, заставленном приборами и всякой всячиной, я случайно провел рукой над посудиной, наполненной обломками старых гнезд подземных пчел-галиктов — продолговатыми мешочками из уплотненной пчелами глины, — каждая ячейка с узенький наперсток, — расположенными бок о бок внутри подземной гроздеобразной постройки.

Так вот, рука над этими давно нежилыми фрагментами гнезд вдруг ощутила... тепло и какие-то подергивания в пальцах; я не поверил случившемуся, снова провел ладонью над ячейками — снова тепло, и не то толчки, не то тики в концах пальцев.

Градусник, помещенный в посудину с гнездами, «молчал». Но рука продолжала ощущать «тепло», особенно когда обломки гнезд были повернуты дырочками-входами вверх. Феномен не исчезал при закрытии ячеек бумагой, картоном, толстым металлом.

Еще более сильные эффекты проявились у гнездовья пчел-листорезов — пучка с сотней трубок, сплошь заполненных свежими ячейками, этих насекомых; читатель их помнит по предыдущей главе — «многоступенчатые» многослойные колыбельки из кусочков листьев.

...Чувство, что я оказался на пороге какой-то удивительной тайны, долго не давало мне взять себя в руки и наметить программу более или менее серьезных исследований находки. Успокоясь, обратился было к инженерам — они, подтвердив «на себе» мои ощущения у гнезд, сразу отвергли такой способ исследований. Нужен, мол, прибор, и только прибор, и мы бы его сделали, но сперва скажите нам, что искать и чем искать? А откуда я знал тогда, что это такое? Увлажняя и заземляя гнездовья, убедился, что это — не электричество. Точнейший термометр подтвердил, что это — не тепло. На всякий случай гнездовья «прослушали» на высокочувствительном к ультразвукам приборе — безмолвствовал и он. Вот и думай, что искать и чем! Я находился в положении человека, скажем, совершенно не смыслящего в радиотехнике, которому срочно велели из подручных домашних материалов соорудить радиоприемник, настроенный только на волну «Маяка», тоже неизвестной длины, после чего записать на самодельное же устройство только «Миллион алых роз», а ничто другое...

Оставалось продолжать опыты с гнездами пчел, но я решил проводить их не только на себе, но и на других — дабы для начала собрать побольше хотя бы статистического материала. Приглашал человека, совершенно незнакомого с моей находкой. Просил подержать его над «мегахильником» и «галиктятником» руку со свободно расставленными пальцами, поводить ею в стороны, поднять, опустить... Испытуемый говорил мне, что чувствует, я подробно все записывал. Некоторым предлагал подержать над гнездовьем лицо или помещал гнездовье над головой летками вниз. Каждый такой «протокол» содержал и такие сведения, как время суток, погоду, место проведения опыта и многое другое.

Когда у меня набралось сотни две таких листков, я свел ощущения испытуемых в таблицу, расположив их в ней в порядке частоты повторяемости у разных людей. И вот что получилось: большая часть народу почувствовала над гнездами тепло, жжение, теплый ветерок; несколько меньше людей — покалывания, тики, щелчки в пальцах, «мурашки»; затем идут ощутившие холод, сквознячок, прохладные струйки; затем — мол, более «густая» среда или как бы студень над гнездовьями, или же вроде купола из паутины; нечто подобное ощущению у экрана телевизора; иные утверждали: руку явно толкает вверх, облегчается ее вес: были случаи временного онемения и судорог, как бы выворачивало пальцы; «тянет вниз ладонь, наливающуюся кровью» . Были, конечно, и такие — но их было немного — которые рукой у гнездовий не ощутили вовсе ничего.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: