Жак-Ив Кусто - Жизнь на краю земли

- Название:Жизнь на краю земли

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Гидрометеоиздат

- Год:1984

- Город:Л.

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Жак-Ив Кусто - Жизнь на краю земли краткое содержание

Книга всемирно известного исследователя Мирового океана Жака-Ива Кусто и молодого биолога Ива Паккале рассказывает об очередной экспедиции «Калипсо», которая проходила у берегов Патагонии и на островах архипелага Огненная Земля. Основной целью экспедиции было изучение южных гладких китов, приплывающих на сезон размножения в заливы Сан-Хосе и Гольфо-Нуэво. Авторы сообщают много новых интересных подробностей о нраве, играх и брачных церемониях этих морских исполинов. Кроме того, авторы повествуют о встречах с другими животными этого уголка света — гуанако, нанду, броненосцами, разнообразными морскими птицами. Перед экспедицией стояла и другая задача — отыскать в лабиринте островов архипелага Огненная Земля последних индейцев вымирающего племени кауашкаров. Члены команды «Калипсо» встретились с ними и убедились, что этот народ находится на грани полною исчезновения.

Жизнь на краю земли - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Но мелкая дичь, например бакланы и пингвины, не шла в общий котел; тем не менее они входили в меню каждой семьи несколько раз на неделе. (Их съедали почти сырыми, лишь слегка обжарив.)

Кауашкары, несмотря на то что они были «кочевниками моря», ели крупную рыбу всего одного-двух видов — ее загарпунивали или ловили в запрудах мужчины племени. Теперь дети Пуэрто-Эдена удят рыбу при помощи обычной нитки, на конец которой наживляется кусочек мидии. Вылавливая небольших рыбешек, они тут же жарят их на костре и съедают. Если рыбная ловля не удалась, они не прочь перекусить птицей или… крысой.

Но главное блюдо народа каноэ — дары моря. Основу этой основы составляют три вида мидий — чоритос, чолгас, чорос, улитки маучас и морские ежи. Мидий укладывают в горячую золу по краю костра. Когда мидии готовы, они выпускают струйку пара. Улитки-блюдечки слывут таким лакомством, что даже слова «атхалес окар», которые на языке кауашкаров обозначают понятие «большой палец», переводятся на наш язык как «то, что отделяет мясо у блюдечка».

«С этой точки зрения, — говорит Бернар Дельмот, — вкусы кауашкаров схожи со вкусами среднего французского аквалангиста. В продолжение всей экспедиции мы наслаждались теми же моллюсками, что и они. Вспоминая огромных мидий этого уголка света, которых мы зажаривали на раскаленных углях по примеру индейцев, я до сих пор ощущаю во рту их изысканный вкус. Свежайшие сырые блюдечки или блюдечки, зажаренные на костре на следующий день после сбора, — тоже настоящее объедение.»

От случая к случаю в меню морских кочевников входила и другая пища. Иногда они ели мясо животных, на которых охотились ради меха, — нутрий и выдр. Весной собирали множество птичьих яиц и пекли их в золе, проткнув сначала скорлупу. Изредка они добавляли в свой рацион растительную пищу: сочные черные ягоды барбариса (Berberis buxifolia) — калафате, розовые ягоды одного из представителей ползучих миртовых, дикую черную смородину, мясистые цветы Philesia buxifolia — копиуэ, молодые побеги папоротника, корни крестовника, водоросли (например, крупную ламинарию Durvillea utilis — кочайуйо) и т. д.

Что они пили? Здесь этот вопрос разрешается чрезвычайно просто. До прихода европейцев индейцы не пили ничего, кроме воды, либо чистой — речной и дождевой, либо мутной — из болот. Кауашкары — один из немногих в мире народов, не придумавших никакого алкогольного напитка…

Островные леса до сих пор поставляют кауашкарам кое-какие строительные материалы; раньше индейцы проводили в лесу целые недели в поисках подходящих, деревьев для постройки каноэ.

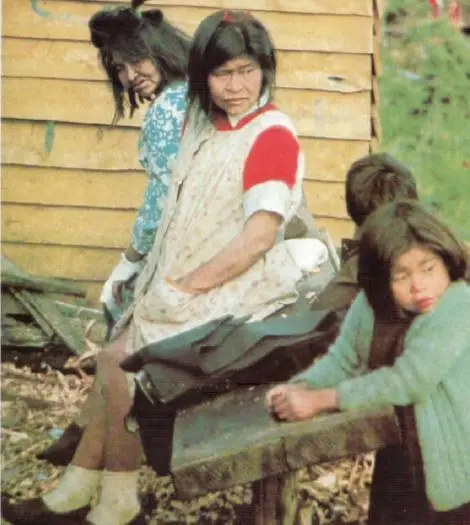

На лицах кауашкаров, даже детей, — тоска и отчаяние, хотя иногда на них и появляются улыбки.

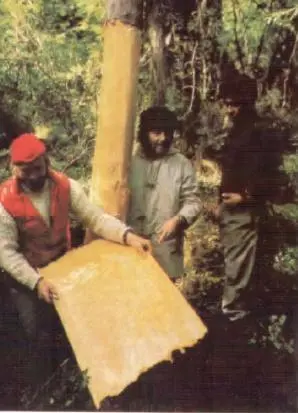

Бернар Дельмот и его товарищи пытаются построить лодку из коры по традиционному способу морских кочевников.

Они до сих пор, громко смеясь, рассказывают, как их предки нашли однажды у берегов одного островка потерпевший крушение чилийский корабль, доверху нагруженный бочками с вином; за несколько часов все племя, включая детей, мертвецки напилось, пили даже собаки: многие индейцы утонули тогда…

Кора, шкуры и тростник

«Технические приемы каменного века…» писал Бернар Дельмот. И действительно: у кауашкаров очень мало орудий труда я имею в виду их традиционные орудия, а не те, какими снабдила их «цивилизация».

Единственный вид оружия, который мореплаватели XVI–XVIII веков видели в руках народа каноэ, — это разные приспособления для охоты, и прежде всего гарпуны с костяными наконечниками, зазубренными с одной стороны. Ловкость кауашкаров в обращении с такими орудиями поразила наблюдателей, в частности Бунгенвиля и Уэдделла [43] Уэдделл, Джемс (1787–1834) — английский мореплаватель, исследователь Антарктики. В 1823 году открыл море, названное впоследствии его именем. — Прим. перев.

. Пользовались они — правда, реже, чем гарпунами, — и дротиками с каменными наконечниками. Знали они и рыболовные сети (изготовлявшиеся из бахромы китового уса). А вот ножей у них не было. Однако, после того как белые роздали (или растеряли на берегах островов) предметы из железа (топорики, ножи, обручи от бочек и т. д.), индейцы стали чрезвычайно ценить этот металл, и у каждого появился свой «европейский» инструмент. В настоящее время ни один индеец, «выходя» на лодке, не забудет захватить с собой отточенный, как бритва, топор…

Несмотря на бедность орудий труда кауашкаров, несмотря на то, что в этих местах почти нет сырья, на основе которого могли бы развиться ремесла, определенные виды работ достигли высокого уровня совершенства. Это обработка коры, шкур и тростника.

Члены нашего отряда попросили индейцев Пуэрто-Эдена показать, как в старину работали с корой. Сначала кауашкары удивились такой просьбе, но потом горячо взялись за дело, точно стоило им вернуться к занятиям отцов, как их жизнь — на короткое время — снова обрела смысл.

Самые большие цельные куски коры можно получить с дерева койге (Nothofagus betuloide). Подходит для этого дела и дерево тенью, но самый тонкий материал дает сируэлильо. Чтобы снять с дерева пластину коры, сначала делают круговой надрез по стволу, потом с помощью заостренных китовых костей отдирают цельную полосу коры.

Кора сразу же должна идти в обработку, иначе она потеряет свою гибкость. Ее обрабатывают огнем и, пока она не остыла, придают ей нужную форму. Из коры изготавливают сосуды для воды и модели лодок — сувениры для туристов.

Хотя сегодня кауашкары уже почти не занимаются обработкой коры (они пользуются металлическими и пластиковыми ведрами), в прошлом она играла весьма важную роль в их домашнем хозяйстве.

Еще большее значение имели шкуры. Иногда они служили в качестве одежды (обрядовая меховая накидка), но в основном ими покрывали жерди хижины. Для обрядовых накидок брались шкуры выдр, нутрий и молодых тюленей. А на хижины шли шкуры взрослых тюленей (правда, шкуры старых самцов не годились на это дело: у них на коже остаются незаживающие шрамы от укусов). Обработка шкур ограничивалась тем, что с них тщательно соскабливали подкожный жир, растягивали на деревянной раме и сушили над раскаленными углями. Из шкур молодых животных, разрезая их на полоски и связывая конец с концом, делали превосходные гарпунные лини.

Много времени занимала у кауашкаров и работа с тростником, то есть плетение корзин. Это сейчас они плетут корзины от случая к случаю. Женщины собирали стебли тростника на болотах. Необработанный тростник довольно ломок, а потому сначала надо было придать ему гибкость. С этой целью его несколько раз проносили над горящими углями, потом каждую тростинку надо было пожевать по всей длине. Занятие нудное и тяжелое…

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: