Роберт Мак-Кланг - Исчезающие животные Америки

- Название:Исчезающие животные Америки

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Мысль

- Год:1974

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Роберт Мак-Кланг - Исчезающие животные Америки краткое содержание

Роберт Мак-Кланг — Исчезающие животные Америки. Пер. с англ.//Robert McClung. Lost Wild America. The story of our extinct and vanishing wildlife.//Науч. ред., авт. послесл. и примеч. А. Г. Банников. JVL, «Мысль», 1974. 207 с. с рис. (Рассказы о природе).

Мак-Кланг — американский зоолог, деятель по охране природы и прекрасный популяризатор. В его книге идет речь об исчезновении многих видов животных Северной Америки. Книга состоит из очерков, в каждом из которых рассказывается о судьбе того или иного вида животных — о том, где они были распространены, какова была их численность и с чем связано сокращение их распространения (испытание атомного оружия, хищническая вырубка лесов, неумеренная распашка территории).

Автор делает прогнозы и на будущее. Он считает, что исчезающие виды животных еще можно спасти, если люди будут разумно подходить к использованию природы.

Исчезающие животные Америки - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Многие островные виды исчезли точно таким же образом уже относительно недавно; на одних только Гавайских островах вымерло более десяти видов птиц. Всего, по оценкам зоологов, с момента гибели последнего дронта (то есть менее чем за 300 лет) по всему миру исчезло 75 видов птиц, если не больше. Что же касается млекопитающих, пресмыкающихся, земноводных, рыб и беспозвоночных, то установить хотя бы примерно, сколько видов их вымерло в результате воздействия человека, попросту невозможно.

Человек повинен в исчезновении многих животных в исторический период. Как заметил Роберт Портер Аллен, «между медленным исчезновением вида в результате естественного отбора и мгновенным, бессмысленным и бездумным истреблением руками человека существует огромная разница».

Неблагоприятное воздействие человека на дикую природу выражается в разных формах; Некоторые виды диких животных он обрекает на гибель, меняя привычные условия их жизни — вырубая леса, осушая болота, обрабатывая ядохимикатами те места, где они живут или добывают корм. Он ввозит новых хищников, против которых они беззащитны, как это было с дронтом, ставшим жертвой свиней и обезьян. Иногда, как будет рассказано ниже, он губит целые виды животных, безжалостно их истребляя — ради мяса, ради меха, ради перьев или просто ради развлечения.

Летом 1741 года командор Витус Беринг, офицер русского флота, отправился из Петропавловска-Камчатского в плаванье, занявшее одно из виднейших мест в истории географических открытий. Сам Беринг держал флаг на корабле «Святой Петр», вторым кораблем экспедиции, «Святым Павлом», командовал капитан Алексей Чириков. Им предстояло отыскать и исследовать Большую Землю, которая, по предположениям некоторых русских географов, должна была находиться где-то к востоку от Сибири.

Летний шторм разлучил корабли, плывшие на восток навстречу неведомому, и команде «Святого Павла» выпала честь первой увидеть неизвестную землю. 15 июля 1741 года был открыт остров Ситка. Буквально на следующий день Беринг на «Святом Петре» увидел берег Аляски в окрестностях мыса Св. Ильи.

Чириков на «Святом Павле» возвратился на Камчатку в ту же осень, но Беринга и его корабль ждала совсем другая судьба. Четыре долгих месяца «Святой Петр» вел неравную борьбу с бурями, пытаясь вернуться к берегам Сибири. Провиант и вода подходили к концу, цинга и другие болезни косили моряков. 4 ноября «Святой Петр» наткнулся на подводный риф вблизи неизвестного острова. Теперь он носит название остров Беринга в честь открывшего его мореплавателя и входит в группу Командорских островов. Оставшиеся в живых моряки выбрались на берег, соорудили землянки, и началась отчаянная борьба за жизнь в условиях лютой арктической зимы. Они питались мясом каланов и морских птиц. Изредка им удавалось убить тюленя. Их зимовку буквально осаждали стаи голубых песцов, которые рыскали между землянками, как изголодавшиеся собаки. Песцы, столкнувшиеся с людьми впервые, вели себя настолько дерзко, что даже забирались в землянки, хватали все, что там лежало, и кусали спящих и больных.

Командор Беринг умер 8 декабря 1741 года и был погребен на острове, носящем его имя. Многие его товарищи также не выдержали этой зимы, но другие выжили, и в их числе был натуралист экспедиции Георг Вильгельм Стеллер.

Стеллер запечатлел ужасы этой зимы в своем дневнике. Кроме того, опытный зоолог подробно описал многие виды животных, тогда еще не известных науке. И теперь в их официальное наименование входит фамилия человека, первым давшего их описание: стеллерова сойка, стеллерова гага, стеллеров баклан, стеллерова морская корова. Все они сохранились до наших дней — за одним исключением: стеллерова корова, крупное морское млекопитающее, на которое охотились голодавшие матросы Беринга, уже давно исчезла.

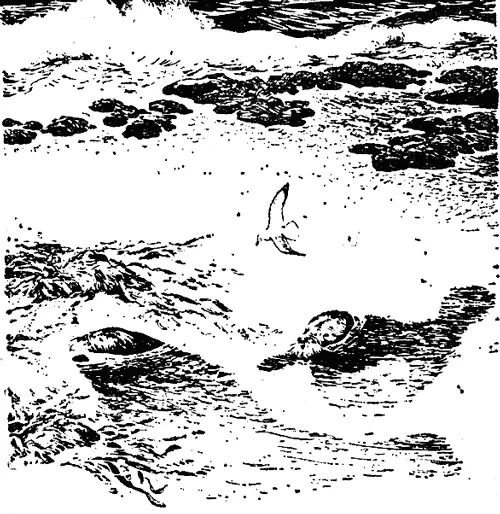

Это интересное животное внешне несколько напоминало огромного тюленя. В длину оно достигало девяти метров и должно было весить около четырех тонн. Задние конечности у морских коров отсутствовали, а хвост был уплощен горизонтально, как у кита. Относительно небольшие передние ласты сгибались внутрь, и животное, так сказать, опиралось на «костяшки пальцев». Кожа толщиной в два с половиной сантиметра была темно-коричневой или почти черной, очень морщинистой и крепкой, а на губах и щеках топорщилась густая щетина. «До пупа это животное похоже на сухопутных, — писал Стеллер, — а далее до хвоста — на рыбу».

Морская корова, ведя стадный образ жизни, «не заходит далеко в море, — указывал Стеллер, — а держится у берега. Спину она держит над водой и с приливом подплывает к берегу и кормится морской капустой. Когда начинается отлив, морская корова отплывает от берега, чтобы не остаться на отмели, такое это большое животное». Все сообщения указывают, что ареал морской коровы был очень невелик и ограничивался небольшим участком — в основном районом Командорских островов. Стеллер, правда, упоминал, что животное это известно жителям Камчатки, которые называют его «капустник».

Медлительные беззащитные стеллеровы коровы оказались истинным спасением для спутников Беринга. Моряки охотились на них с гарпунами, подкрадываясь к ним на вельботе, пока те паслись на отмелях. Потом гигантскую тушу вытаскивали на берег во время отлива и свежевали. Описывая это мясо, Стеллер не скупится на похвалы: «когда приготовлено, оно, хотя его и приходится долго варить, удивительно сочно и почти неотличимо от говядины». К концу лета 1742 года оставшиеся в живых моряки, и в их числе Стеллер, построили из обломков своего разбитого корабля двенадцатиметровую лодку. Погрузив в нее около семисот шкур каланов, которые им жаль было бросить на пустынном берегу, они 3 августа подняли парус и после двадцати трех дней тяжелейшего плаванья добрались до Петропавловска. Их встретили как воскресших из мертвых: никто не сомневался, что они давно погибли.

Возвращение спутников Беринга с драгоценным грузом шкур ознаменовало начало деятельности русских промысловых судов в Северной Америке. Шкуры каланов охотно покупались китайцами, и во второй половине XVIII века остров Беринга и его ближайшие соседи постоянно видели в своих водах охотников на каланов. Охотники эти очень ценили огромных морских коров как легкий и, казалось бы, неисчерпаемый источник продовольствия. В результате стеллерова корова стремительно пошла по пути вымирания.

В 1755 году на островах Берингова моря побывал русский геолог Яковлев, который сразу понял, какая судьба ожидает морскую корову, если не будут приняты меры для ее сохранения. Он убеждал чиновников на Камчатке в необходимости таких мер, но ничего сделано не было. И вот в 1768 году, всего через 26 лет после того, как Стеллер открыл и описал этот вид, была убита последняя морская корова. Утверждают, что несколько особей дожило до начала XIX века, но документально это не подтверждено. Почти бесспорно, что стеллерова корова была первым животным, истребленным человеком, когда он в исторические времена приступил к исследованию Североамериканского континента и к использованию его природных богатств.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: