Дмитрий Житенев - Про тайгу и про охоту. Воспоминания, рекомендации, извлечения

- Название:Про тайгу и про охоту. Воспоминания, рекомендации, извлечения

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Ридеро

- Год:неизвестен

- ISBN:9785447485832

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Житенев - Про тайгу и про охоту. Воспоминания, рекомендации, извлечения краткое содержание

Про тайгу и про охоту. Воспоминания, рекомендации, извлечения - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Внутреннее устройство избушки или, говоря высоким слогом, интерьер, просто и рационально: печка, нары, лавки, столик и для просушки одежды – вешала, жерди. В подавляющем большинстве избушек, которые я видел, расположение этих частей абсолютно одинаково. Сразу слева от двери, которая открывается обязательно наружу, – печка, за ней, в левом углу – нары, в стене справа у входа – окошко и перед ним столик, вдоль этой же стены и у соседней – скамьи. Вероятно, такое обустройство «нутра» избушки наиболее рационально и выработано поколениями охотников-промысловиков.

Печка.Теперь – о главном, о самом главном, о том, без чего избушка не станет настоящим зимовьём, и что спасает охотника в долгие морозные ночи. Печка!

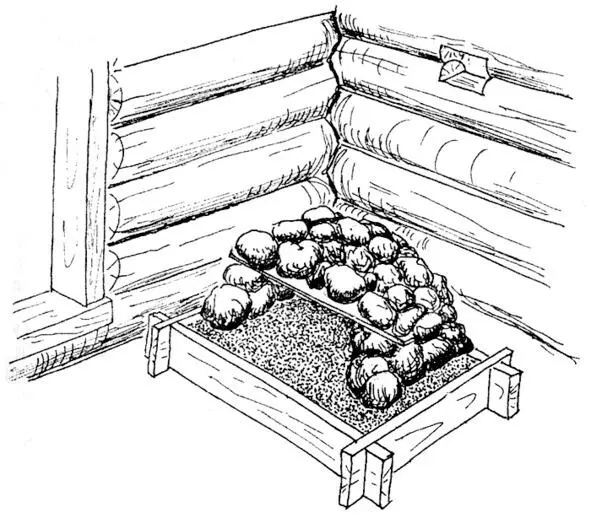

Начиналось, конечно, с самого примитивного. На Верхней Печоре в начале 70-х годов я ещё застал избушку с печкой-каменкой и ночевал в ней неоднократно. Это настоящая банька по чёрному, но жить и там можно. Сегодня многие и не знают, вероятно, как она устроена, печка-каменка. Это груда камней, уложенных в углу избушки на мелком гравии или песке, который, в свою очередь, насыпан в короб из толстых плах. Камни уложены как бы сводом, под которым и разводят огонь. В стене над каменкой делается отверстие, волоково́е оконце, в которое выходит дым – настоящая курная изба. Дым, правда, выходит и в низенькую дверь, так что во время топки в избушке не высидишь. Когда камни накалились, а дрова прогорели полностью, остатки углей выгребают и выбрасывают за дверь, волоковое оконце затыкают специальной чуркой, а дверь закрывают. Теперь можно ночевать. За несколько ночей просмолишься, словно настоящий углежог. В хорошо проконопаченной избушке не заботишься о дровах всю ночь. Однако, если на улице приличный морозец, то к утру бывает и прохладно.

Печка-каменка.

Обычно же избушка оборудуется простой печкой, сделанной из кровельного неоцинкованного железа, чёрной жести. Размеры, как говорится, по месту. Для большой избушки – побольше, а для маленькой – поменьше. Такая печка, набитая сухими дровами, нагревает избушку до 30—35-градусной жары буквально за 10—15 минут, какой бы ни был мороз снаружи. Делают печки и из толстого металла, сварными. Они тяжелее, но греют очень хорошо. Единственный недостаток железных печек в том, что они не держат тепла как каменка или кирпичная. Но те и разогреваются только через несколько часов, и тепло бывает только к утру, когда пора уходить на маршрут. Однако охотники придумали способ, как «заставить» жестяную печку обогревать избушку практически всю ночь. На нагоревшие угли набрасывают сырые берёзовые дрова, рубленые жердочки. Они тлеют всю ночь и греют вполне сносно. Хорошо накидать и сырых лиственничных чурок.

Для сохранения тепла можно, конечно, сделать задвижку на трубе, но практически это не помогает, так как сама-то печка не кирпичная и тепла не держит. А чтобы в трубу не насыпался снег во время отсутствия «жильцов», мы делали так. К концу длинной жерди прибивали ненужную кастрюлю вверх дном и, уходя из избушки, просто накрывали ею трубу.

Лучшая же печка для таёжного зимовья, на мой взгляд – разборная из чугунного литья. Такие печки появились еще в 60-х годах, но были редки тогда и по тем временам считались роскошью. Весит такая печка изрядно, иногда пуда два-три в зависимости от размера, но для транспортировки очень удобна, поскольку разбирается на плоские детали, и уложить её, например, на понягу, волокушу или на вьюк не составляет проблем.

Как бы то ни было, избушка-зимовейка, пусть даже давно не посещаемая, может сослужить бродячему люду добрую службу. Только бы в ней были дрова сухие да печурка, хоть и каменка.

Знаю человека, которым поднимался в своё зимовьё по реке поздней осенью, перед самым ледоставом. По реке уже вовсю шла шуга. Мерное гудение мотора усыпило охотника (он был в одиночестве!), и он задремал, лодка налетела на коряжину, а его самого сильным толчком выкинуло в реку. Хорошо ещё, что место там было мелкое, всего по пояс. Но лодка-то «убежала» от него – мотор не заглох, и она укатила к противоположному берегу, ткнулась там в камень и опрокинулась. Вещи частью поплыли, частью сразу утонули. Что было делать?! Охотник разделся, переплыл реку, не очень широкую, правда, иначе на своём берегу он просто бы замёрз. Там он выправил лодку, отчерпал воду и гнал её на шесте километра четыре вниз по реке к избушке. Он чудом выудил из воды совершенно не намокший спальный мешок. В избушке по таёжному обычаю были и спички, и дрова, и немного продуктов – соль да крупа. Натопил он печку, разогрелся, тем и спасся. На следующее утро нашёл в углу на нарах какую-то лопотинку – засаленные телогрейку и ватные штаны, а потом целый день занимался тем, что доставал вещи из воды и сушил их у костра. Обошлось даже без чоха, хотя могло быть и хуже, потому что от этого места до ближайших людей вниз по течению было тридцать километров, а вверх – пятьдесят.

До сего времени на огромных просторах России коротают долгие зимние ночи в таёжных зимовейках немногочисленные уже охотники-промысловики. В таких же, в каких жили их деды и прадеды. И не надо им роскошных апартаментов со всеми удобствами не на дворе, потому что жизнь таёжная для них всё равно, что для моряка море, а для лётчика небо. Сколько труда надобно положить, чтобы построить и обустроить такую зимовейку, знает только тот, кто её строил. Поэтому так больно бывает мне узнавать, что где-то какой-то негодяй спалил приют уставшего промысловика, оставил его без крова, лишил средства к существованию – ведь и я когда-то строил свою избушку.

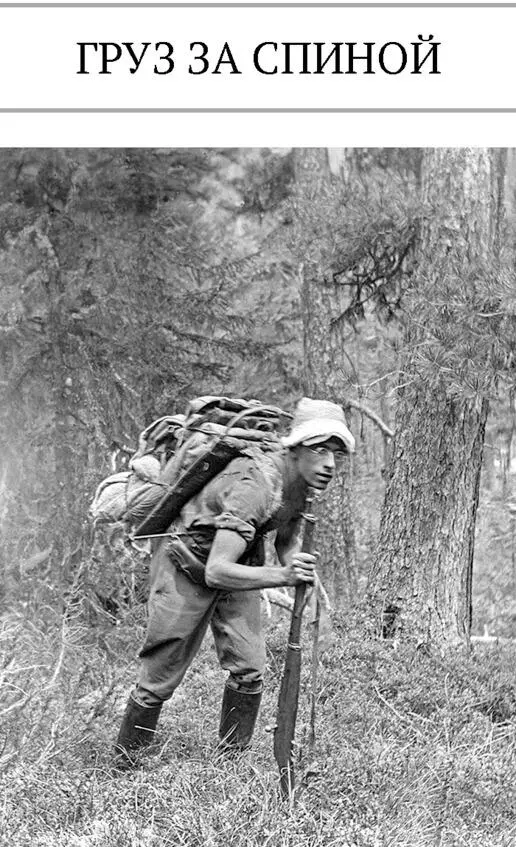

Груз за спиной

Когда я учился на охотоведческом факультете в Иркутске, технику охотничьего промысла вёл у нас Пантелеймон Иннокентьевич Худяков, которого мы прозвали «Поняга». В тайгу он ходил только с самодельной понягой, специальным приспособлением, станком для переноски грузов за спиной. Прозвище это совсем не было обидным. Дело в том, что он был страстным приверженцем собственноручного изготовления и применения самых различных предметов обихода охотника от поняги до рукоятки охотничьего ножа из берёзового капа или наборной из берёсты и кожи. Несомненно, это был великий мастер своего дела и передал нам, студентам-охотоведам, эту свою страсть.

Приведу цитату из книги С. А. Корытина и В. А. Игнатьева «Храм Дианы на Пехре» (Вятка. 2006). «П. И. Худяков закончил наш, Пушно-Меховой институт ещё в 1933 году. Работал в Иркутске научным сотрудником Охотбиостанции, старшим охотоведом Управления землеустройства, инструктором-охотоведом областного общества охотников, охотоведом Восточно-Сибирского отделения ВНИИОЗ, начальником охотустроительных партий, ассистентом кафедры охотоведения Иркутского сельхозинститута. Написал книжку «Борьба с волком в Восточной Сибири» (1937). Это был высокий, поджарый, полный энтузиазма человек. Он обучал студентов делать охотничьи лыжи и подбивать их камусом, многим тонкостям таёжного обихода. Иркутский охотовед Э. М. Леонтьев вспоминает: «Я на его занятия не ходил. Казалось, он усложняет простые вещи из-за того, что сам плохо в них разбирается. Взял однажды в руки из его наглядных пособий небольшой старый топоришко с каким-то жидковатым топорищем, а оно к руке так и прилипло как влитое. Когда же попались мне его старые отчёты, понял, что таёжному опыту Худякова можно только позавидовать».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: