Дмитрий Житенев - Про тайгу и про охоту. Воспоминания, рекомендации, извлечения

- Название:Про тайгу и про охоту. Воспоминания, рекомендации, извлечения

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Ридеро

- Год:неизвестен

- ISBN:9785447485832

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Житенев - Про тайгу и про охоту. Воспоминания, рекомендации, извлечения краткое содержание

Про тайгу и про охоту. Воспоминания, рекомендации, извлечения - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

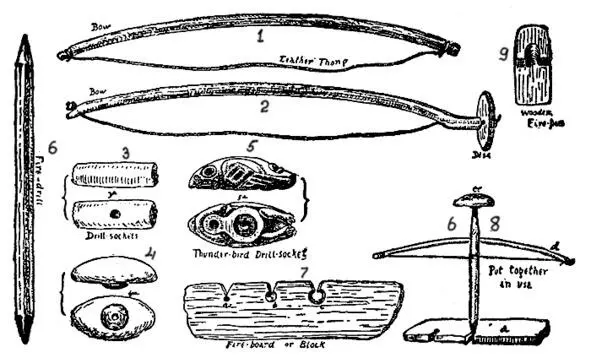

Затем из совершенно сухого соснового, кедрового или елового дерева (годятся, говорят, и многие лиственные породы) надо сделать палочку и дощечку. Палочка около 30—40 см длиной и около 1,5—2 см толщиной. Она должна быть грубо закруглённая или многогранная, но не гладко круглая: в последнем случае тетива лучка может скользить по ней. Палочка на обоих концах заостряется, как карандаш – на одном конце и значительно более тупо – на другом. Дощечка должна иметь примерно около 15—20 см в длину и 5 см в ширину, толщиною же быть 1,5—2 см. В одной из двух длинных сторон этой доски, в краю ближе к одному из концов делают зарубку или вырез. Как видно на рисунке, вырез идёт во всю толщину доски, ширина его в основании, то-есть вдоль края доски, около 6—6,5 миллиметров; вглубь доски вырез этот проникает около 1,2—1,3 см; края этого выреза должны быть не совсем ровные, отвесные, а так, чтобы вырез был несколько пошире на нижней стороне доски, чем на верхней. На верхней поверхности доски у самой вершинки зарубки концом ножа делается маленькое углубление. Углубление это по мере употребления доски разрабатывается, и когда оно проверчено уже насквозь, то приходится делать, немного отступя, новые зарубки и углубления (на рисунке под №1 – лучок, под №2 – другой, сложнее устроенный лучок, с просверленными отверстиями для тетивы, которая с одной стороны пропущена через деревянный кружок; при работе, опираясь рукой на кружок, можно сильнее натягивать тетиву; №6 – палочка и №7 – доска; №№3, 4 и 5 – разного типа опорные головки; под №5 – резной работы (эскимосская). Необходима ещё опорная головка для верхнего конца палочки.

Самая простая опора (фигура №3) делается из соснового или иного твёрдого сучка 10—12 см длиной, в котором концом ножа высверлено углубление около 0,6—0,7 см глубиной. Гораздо лучше работать, если опорная головка подобрана из подходящей величины и формы гладкого, твёрдого камня с углублением в нём около 1 см глубиной и 1 см шириной, также гладкого и округлого. Наконец, небольшой камень с таким подходящим углублением можно вставить в дерево (№4).

Следует приготовить также немного растопки: маленький комочек тонкого, мягкого, совершенно сухого сена или вполне завядшей и высохшей травы, смешанных с мелко нарезанной берёстой или даже мелко нащепленным и наскобленным, почти как вата, сосновым или еловым деревом. Надо ещё какую-нибудь щепку или небольшую дощечку (например, как №9 на рисунке).

Самое добывание огня этим прибором производится так (№8 на рисунке). Доска кладётся на плотную землю или на что-нибудь твёрдое, с небольшой дощечкой или щепкой, подложенной под вырез доски. Палочку обвивают одним оборотом тетивы лучка (тетива для того и делается довольно свободной, чтобы можно было её навернуть на палочку, после чего она должна оказаться натянутой). Делают это так, чтобы лучком удобно было работать правой рукой, и чтобы более острый конец палочки упирался в углубленьице у вершины зарубки. Верхний конец палочки упирают в углубление нижней стороны опорной головки. В таком положении ногой или коленом плотно становятся на доску, левой рукой крепко держат и прижимают опорную головку, чтобы палочка не колебалась, а правой рукой двигают лучком взад и вперёд, заставляя этим быстро вращаться палочку. Полезно бывает смазать салом или маслом верхний конец палочки (опирающийся в головку). Чтобы крепче держать прибор, хорошо бывает стать на правое колено, а в левую кисть, держащую опорную головку, упереться подбородком. Правая рука должна водить лучком ровными и сильными, непрерывными движениями во всю длину лучка. Быстро вращаясь, палочка как бы всверливается в доску, образуя трением деревянный порошок, который, разгорячаясь и постепенно обугливаясь, сыплется в вырезку и на лежащую под вырезом щепочку. Тогда надо ещё крепче прижимать палочку левой рукой и ещё быстрее вращать её правой. Когда порошок почернеет и начнет хорошо дымиться, надо прекратить работу и проворно, но осторожно поднять доску, а оставшуюся кучку дымящегося чёрного порошка на щепке осторожно раздуть (например, помахав слегка на неё ладонью) в тлеющий уголь. Тогда надо положить на тлеющий порошок приготовленный комочек растопки и раздуть в огонь.

Надо помнить, что доска должна быть совершенно неподвижной, и палочка также должна стоять совершенно прямо и не шатаясь. Начинать работу лучком нужно сравнительно медленно и нажимать опорную головку не сильно, но значительно усиливать давление и ускорять вращение, как только начнет показываться дымок. Если все эти правила соблюдаются, и дерево доски и палочки действительно совершенно сухо, но не гнило и не трухляво, то огонь непременно получается, требуя для получения его от 1 до 3 минут. Но пока не привыкнешь к этому, приходится возиться и дольше».

Обратите внимание на то, как охватывает тетива палочку. Тот конец тетивы, который идёт к руке, должен быть сверху того, который идёт к дальнему концу лучка, а сама палочка расположена кнаружи от тетивы. В противном положении тетива может вырвать палочку из дырки.

В качестве растопки хорошо использовать сухую ивовую кору. Она очень хорошо загорается и прогорает не так быстро, как сухая трава. Но её как минимум надо заготовить заранее.

Поговорим поэтому о растопке, «разжиге», как говорят таёжники. Не стоит особенно напрягаться, настругивая мелких щепочек в виде ёлочки на сухой палочке. Это долгое занятие, а разведение костра порой требует очень быстрых действий.

На собственном опыте убедился, что наилучшей растопкой в любое время года и в любую погоду для меня были щепки от старого смолистого соснового пня. Лучшие из них – на старых гарях. Кстати, из этих сосновых пней, наколотых на мелкие полешки, гонят смолу для осмаливания деревянных лодок. Если есть возможность, стоит заготовить достаточное количество смолёвых щепок.

Генри Дэвид Торо, американский писатель, автор книги «Уолден, или Жизнь в лесу», пользовался такими пнями и корнями не только как растопкой, но просто топил ими печь. «Настоящим сокровищем были ископаемые корни смолистой сосны. Интересно вспомнить, сколько этой пищи для огня скрыто в земных недрах. В прежние годы я часто ходил для „изысканий“ на холм, где некогда росли смолистые сосны, и выкапывал корни. Они почти не подвержены действию времени. Пни 30—40-летней давности сохраняют здоровую сердцевину, хотя заболонь сгнивает целиком, судя по толстой коре, образующей на уровне земли кольцо, на расстоянии четырёх-пяти дюймов от сердцевины. Вскрываешь эти залежи топором и лопатой и добираешься до костного мозга, жёлтого, как говяжий жир; или можно подумать, что ты нашёл глубоко в земле золотую жилу… Они грели, меня дважды – когда я рубил и когда жёг в печи; какое ещё топливо могло дать больше жара?»

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: