Роман Устинов - Индия наизнанку

- Название:Индия наизнанку

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2015

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Роман Устинов - Индия наизнанку краткое содержание

Произведение также повествует о том, как автор работал рикшей в Индии и школьным учителем в непальской деревне, о том, как он находил общий язык со святыми, йогами, монахами, путешествовал по Гималаям и трущобам. Индия и Непал — без прикрас, без Болливуда и не с обложки рекламных проспектов, а такие, какие они есть на самом деле и какими их увидел автор. С рикшами, бродягами, сжигаемыми трупами на берегу священной реки Ганги и красотой гималайских гор.

Кто-то найдет для себя практическую информацию о транспорте и ночлеге в этих странах, а кого-то книга, наоборот, отпугнет от потенциальной поездки: события описаны очень красочно и реалистично. Издание крайне рекомендуется отправляющимся в Индию впервые, дабы разрушить некоторые иллюзии и нарисовать реальную картину того, что может шокировать неподготовленного.

Индия наизнанку - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Несмотря на то, что в сотнях туристических мест, будь то самаркандский Регистан или Египетский музей, мне удавалось просачиваться по цене для местных (благо я в равной степени похож и на узбека, и на кубинца, и на таджика и даже на араба), с индусами такой метод мог не пройти. Зоркий хитрый билетер бдительно отфильтровывает неместных от местных, заставляя платить «белых мистеров» (к которым, теоретически, я и относился) за вход в десятикратном размере. Тем более, я только приехал в Индию из январской Москвы и был бледен и незагорел, как настоящий нерезидент. Будучи уверенным, что индусы, особенно осуществляющие различные поборы, — народ корыстный, я провел эксперимент: сунул в руку билетеру бумажку, превышающую стоимость входного билета для местных, но в разы ниже стоимости билета для иностранцев.

— Мне без билета, — подмигнул я.

Механизм, тысячекратно опробованный в российских пригородных электричках, сработал и тут: индийские билетеры — они как контролеры в подмосковных электричках, корыстны и меркантильны. Бумажка незаметно провалилась в карман индуса, а я столь же незаметно просочился в Пурана Килу — форт красного камня, построенный афганским правителем Шером Шахом аж полтысячелетия назад. Механизм попадания в платные места по неофициальному курсу был разработан: индусы — люди не из бескорыстных.

Другие форты в городе мною осмотрены не были, как не были осмотрены и сотни других, несомненно, интересных делийских музеев: таких, как мусульманские мавзолеи, индуистские крематории для сжигания умерших индусов, музеи ковров, коров и Индиры Ганди. Немножко пожалел лишь о том, что не посетил Международный музей туалетов (или Sulabh International Museum of Toilets — именно под таким именем он значился в большинстве путеводителей). Но музей этот располагался на окраине города, вблизи аэропорта, и я, вспомнив свой нелегкий путь от аэропорта до центра, через дымящиеся свалки, примыкающие к мегаполису, решил не тратить времени на поездку в сей музей, расценив, что Дели сам по себе уже является музеем-туалетом под открытым небом. В музее же остались не осмотренные мной сортиры чуть ли не самого Тутанхамона и других очень известных и очень древних персонажей.

В городе-герое Дели, несомненно, существовал музей почитаемого индусами Джавахарлала Неру. Он располагался под одной крышей с музеем индийской космонавтики и планетарием.

К моменту визита в Индию познания мои о Джавахарлале были достаточно поверхностными, но, тем не менее, фамилия его была мне очень знакома: институтские занятия я часто прогуливал на фонтанах, расположенных на площади имени товарища Неру, неподалеку от родных пенатов — Московского Государственного Университета. Неру уважали все наши институтские товарищи: он, в отличие от постоянно патрулирующих площадь милиционеров, не препятствовал распитию алкогольных напитков, а, мирно сложив ручки на груди, взирал на студентов-бездельников. Еще бы: московский Джавахарлал был бронзовым.

Вникнув в детали экспозиции выставки: как Неру проводил реформы, помогал бедным, защищал беззащитных, спасал обездоленных — я еще больше зауважал первого индийского премьер-министра.

Музей был бесплатен: бескорыстность товарища Неру по наследству передалась его потомкам, открывшим и содержавшим этот музей на благо всего человечества.

«They call me the Prime Minister of India, but it would be more appropriate if I were called the first servant of India [1] Они называют меня премьер-министром Индии, но куда более подходящим было бы назвать меня первым слугой Индии (англ.)

» — значилось на стенке.

Постепенно я, проникшись идеями индийского реформатора и борца за независимость, спустился в подземный этаж, в планетарий. Этот музей — порождение капитализма — был уже корыстным и платным. Экспонаты и надписи рассказывали о значительном вкладе индусов в мировую астронавтику, о первых индийских космонавтах. На витринах были старательно разложены тюбики с космической едой и личные предметы астронавтов, стояли скафандры и прочие внеземные объекты.

«Надо же, — думалось мне. — Как эти стаи бичей умудрились построить космические корабли и отправиться в космос?»

Вскоре все прояснил смотритель: становлению индийской космонавтики помогал Советский Союз, а самый первый из космонавтов-индусов, оказывается, летал в космос с нашими советскими товарищами и впоследствии получил медаль Героя СССР и орден Ленина из рук самого Брежнева.

Белок и стрелок индийцы в космос тоже не запускали: к первому самостоятельному полету индийцев дорожка в космос была проторена, и все необходимые эксперименты к тому времени были давно проведены советскими испытателями и на советских же гагариных.

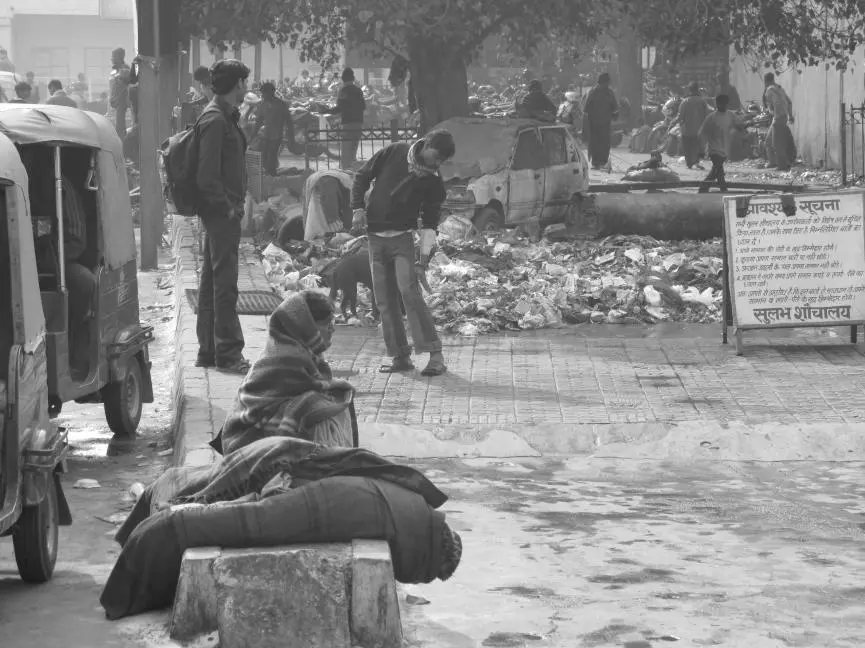

Выйдя на воздух, я опять попал в оживленную толчею и базар. Позади был космос и Неру; впереди — толпы цыган (индусов) и совсем не космические запахи. Я старался ловить и запоминать образы этого многомиллионного мегаполиса: нескоро еще сюда вернусь. (Несмотря на завтрашний военный парад, я решил двигаться на юг.) Напротив ж.д. вокзала Нью-Дели Вот бегут какие-то женщины в разноцветных нарядах с босыми детьми: они явно куда-то спешат.

Бомжеватого вида старик в грязной шапке Адидас полусидит-полулежит на обочине, забаррикадированный тряпками. Нет, не сидит — живет! Да, он тут живет. Он не просит милостыню, он просто существует на этом пятачке. Смотришь — куча: это его еда; рядом — другая; это — не еда…

Вот идет калека в желтом шерстяном пледе и с костылями. Он только проснулся и тоже куда-то спешит, подрезая машины, рикши и уворачиваясь от коров.

Продавец несет на голове сплетенную из бамбуковых листьев корзину; в ней — лепешки. Он кричит: «Лепешки! Лепешки!». Лепешки падают, продавец их торопливо собирает, выковыривая из грязи, спеша собрать свой товар до того, как его заметят одичавшие мартышки, встает и продолжает, как ни в чем не бывало, шагать по улице и рекламировать свой товар.

А вот — под грудой наваленных коробок, рядом с костром, посвященным какому-то божеству (вроде бы тут сидит заплеванный и грязный Ганеша [2] Божество с туловищем человека и головой слона.

) торчит железный почтовый ящик. Брось сюда открытку — и — глядишь, через пару месяцев — она всплывет где-нибудь на севере Москвы. И не будет ее получатель знать, что каких-то пару месяцев назад эта открытка засыпала рядом с заплеванным Ганешей.

Отправителю нужно только понять, что это почтовый ящик, а не мусорка.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: