Владислав Тимофеев - Горнозаводское кольцо Прикамья

- Название:Горнозаводское кольцо Прикамья

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:19

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владислав Тимофеев - Горнозаводское кольцо Прикамья краткое содержание

Где стоял первый в России медеплавильный завод? В каком месте можно найти железные розы? Почему наказали первооткрывателей угля Кизеловского бассейна? Где самые высокие шансы отыскать алмаз? Какое уникальное месторождение нашего края образовалось ещё до появления Уральских гор?

Если вы хотите узнать всё это и многое другое, то эта книга для вас!

Горнозаводское кольцо Прикамья - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Всё дело в том, что Березники являются родиной содовой промышленности в России. Еще в 1883 году здесь начался выпуск кальцинированной соды. Завод построил известный пермский купец Иван Иванович Любимов в партнёрстве с изобретателем аммиачного способа получения соды бельгийца Эрнестом Сольве. Любимов владел с 1869 года и расположенным рядом Березниковским сользаводом, значительно модернизировав его производство. У него имелся источник природных рассолов, а недалеко, в районе Всеволодо-Вильвы, есть месторождения известняков. Всё что нужно для производства соды по аммиачному способу. К тому же, в 1881 году досюда дошла железная дорога, а вместе с ней и довольно дешёвое топливо, в виде каменного угля. Со временем старая площадка стала тесной, и после Великой Отечественной войны был построен Новосодовый завод. Так как в процессе производства соды образуются отходы (шламы), то для их хранения и был построен шламонакопитель, за белый цвет шламов получивший своё название. А вода в нём из-за химических соединений окрашена оттенками лазури. Естественно, купаться здесь не рекомендуется, да и вообще сходить с дамбы нельзя. Шламы довольно вязкие и можно в них глубоко провалиться. Говорят, здесь даже водятся розовые чайки!

Через автомобильную дорогу от места, где некогда существовал посёлок Лёнва, находится черед заболоченных островов. Именно тут некогда находился город Дедюхин, также затопленный Камским водохранилищем. Появился он вокруг Рождественского солеваренного завода Пыскорского монастыря, впоследствии отобранного в казну. Благодаря тому, что солеваренный завод принадлежал государству, Дедюхин в 1805 году стал городом, хоть и уступал по численности населения соседним Усолью и Лёнве. В 1805 году Дедюхин был отнесён к категории горных городов и подчинялся напрямую Уральскому горному правлению, миную губернские власти. От Дедюхина сейчас сохранились каменная кладка пристани, недалеко от песчаного карьера, видимого с моста, старое кладбище и остатки фундаментов домов, разбросанных на камских островах, самый крупный из которых так и называется — Дедюхинский.

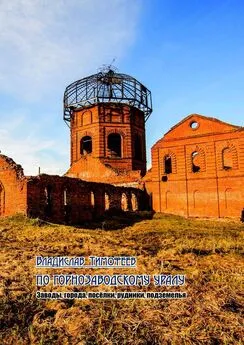

Глава 3. Первая русская медь

Первая медная руда в России была найдена на берегах северной реки Цильмы (ныне Республика Коми), притока Печоры ещё в конце XV века, но до её промышленного освоения дело так и не дошло. А уже в 1617 году руду обнаружили в медистых песчаниках Приуралья, о её открытии сообщил рудознатец Яков Литвин. В ту пору вся медь закупалась за границей, а использовалась она много где: начиная с медных монет, кончая колоколами и пушками. Первые медные рудники появились на Григоровой горе, что на берегу Камы, напротив Соликамска, и на Кужгортской горе в среднем течении реки Яйва, вблизи посёлка База.

Медистый песчаник

Первые опытные плавки меди прошли тут же, на Григоровой горе. А в 1635 царь Михаил Фёдорович повелел строить казённый медеплавильный завод на речке Камгортке, рядом с могущественным и богатым Спасо-Преображенским Пыскорским монастырём. Речка была небольшая, что упрощало строительство плотины и сравнительно полноводная, достаточная для стабильной работы медеплавильных горнов, так появился Пыскорский завод. Значение работы первого в России медеплавильного завода подчёркивается историком В. Н. Берхом: « Добытая на заводе сем медь …была сильнейшею причиною размножения горных заводов и народонаселения в Казанской, Вятской, Оренбургской и Пермской губерниях, кои были тогда мало обитаемых и почти не известных ».

Хотя еще до этого медь плавила «чудь», древние жители Прикамья Родановской и Ананьинской культур. При разведке и разработке медных месторождений исследователи часто натыкались на следы разработки, так называемые «чудские» копи, в частности на Григоровском и Кужгортском рудниках. К «чудским» копям, вероятно, относится и так называемая пещера святого Трифона Вятского на Гляденовской горе, что около Перми. По преданию святой сам выкопал эту пещеру и жил в ней в XVI веке, но так как эта горная выработка правильного сечения и расположена в медистых песчаниках, то наиболее вероятно, что это именно старая штольня. Интересную находку сделали археологи Камской экспедиции в 2002 году, на городище Ермаши в окрестностях Перми, была обнаружена древняя шахта V — III веков до нашей эры с останками погибшего шахтёра.

Медистые песчаники образовались в конце палеозойской эры (примерно 250 млн. лет назад) из-за разрушения древних Уральских гор, достигавших тогда высоты почти 10 км. Одновременно с горами разрушались и месторождения меди, в виде ионов она выносилась и осаждалась в долинах рек и их дельтах, образовывая прожилки и пропластки окисленных медных руд. Руды эти образуют цемент в песчаниках и состоят преимущественно из малахита (медная зелень), азурита (медная синь), реже халькозина, куприта и самородной меди. Малахит представляет собой гидроксид-карбонат меди, имеет небольшую твёрдость (3,5—4 по шкале Мооса) и образует натёчные формы, лучистые и землистые агрегаты характерного зелёного цвета. Азурит по химическому составу похож на малахит, имеет такую же твёрдость, но отличается характерным синим цветом. В отличие от малахита он встречается в виде небольших столбчатых кристаллов и иногда образует псевдоморфозы по малахиту. Иногда можно увидеть игольчатые кристаллы этих минералов размером до 5 мм. В этих песчаниках встречаются и такие интересные минералы как содержащий ванадий фольбортит — это сложное химическое соединение: гидроксид-ванадат меди и кальция, образующий мелкие включения жёлто-зелёного цвета. Медные минералы часто бывают приурочены к окаменевшей древесине. Стоит заметить, что кроме окисленных руд на Вишерском Урале существуют и небольшие месторождения сульфидных руд (Чурольское), о которых я скажу ниже.

Рудные пласты вскрывались шахтами (вертикальные горные выработки) и штольнями (горизонтальные выработки). Шахтный ствол крепился сплошной деревянной крепью, над рудоподъёмным отделением размещался ручной или конный ворот. Штольни обычно крепились дверными окладами и стойками, добычные штреки никак не крепились. Рудные тела залегали субгоризонтально и имели среднюю мощность 18 см, иногда вырастая до более 2 м. Добыча руды осуществлялась вручную, при помощи кайла. Приток воды в шахты обычно был незначительным, вентиляция была естественной. От забоев добытую руду откатывали по деревянным направляющим в тачках, называемых «собаками». На некоторых рудниках применялись и вагонетки, вмещающие 640 кг, двигающиеся по рельсам. Добываемые медные руды по качеству разделялись на 3 сорта: самый богатый первый сорт (5—8%), второй (3—5%) и третий (1,5—3%), которого добывалось больше всех.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: