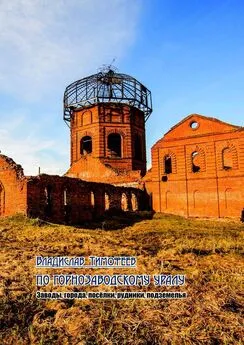

Владислав Тимофеев - Горнозаводское кольцо Прикамья

- Название:Горнозаводское кольцо Прикамья

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:19

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владислав Тимофеев - Горнозаводское кольцо Прикамья краткое содержание

Где стоял первый в России медеплавильный завод? В каком месте можно найти железные розы? Почему наказали первооткрывателей угля Кизеловского бассейна? Где самые высокие шансы отыскать алмаз? Какое уникальное месторождение нашего края образовалось ещё до появления Уральских гор?

Если вы хотите узнать всё это и многое другое, то эта книга для вас!

Горнозаводское кольцо Прикамья - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

План завода (по В. де Геннину)

Никольский храм

В Пыскоре стоит осмотреть и Никольскую церковь (59°29’13˝ с.ш. 56°35'3˝ в.д.) постройки 1695 года — единственное здание, оставшееся от могущественного Спасо-Преображенского монастыря, основанного в 1560 году Аникой Строгановым, который в нём же и принял монашеский постриг. Под монастырь он отвёл место, где находилась крепость Канкор, первая строгановская твердыня в Прикамье, поставленная в 1552 году. Из других известных обитателей монастыря можно назвать святого Трифона Вятского. В XVI — начале XVIII веках Пыскорский монастырь был богатейшим в Прикамье, благодаря большому количеству земли, слобод, деревень и главным образом из-за доходов Рождественского солеваренного промысла. На пике могущества монастырь имел несколько каменных храмов, был обнесён каменной стеной и имел даже подземные ходы. История монастыря стала клониться к закату, когда в 1755 году архимандрит Иуст по непонятным причинам решил перенести монастырь на новое место, в 10 верстах, в устье речки Лысьва. « Архимандрит Иуст сделал монастырь пуст » — и сейчас говорят пыскорцы, все здания кроме одной церкви были разобраны, кирпич был перенесён для строительства на новое место. В. И. Немирович-Данченко приводит своеобразную легенду об угасании монастыря: «Да тут у нас много знаменитых мест есть. Вот в девяти верстах развалины стоят, когда-то Пискорский монастырь стоял. Разбойники как-то напали, настоятелю обрезали уши, монахов разогнали, с той поры и не подымался.»

Новые здания оказались непрочными и впоследствии быстро разрушились, а при Екатерине II монастырь лишился главного источника дохода: Рождественского сользавода, который отошёл в казну. В результате монастырь сначала перевели в Соликамск, а затем и в новую губернскую столицу Пермь, сделав в итоге архиерейским домом. Иконостас монастырского Преображенского собора был перевезён в пермский кафедральный Преображенский собор, где хранится и сейчас, хоть и собор ныне занят Художественной галереей. Сегодня монастырская гора опустела, посреди сельского кладбища стоит заброшенная Никольская церковь, за которой следят обитатели небольшой монашеской общины, расположившейся со своим деревянным храмом неподалёку. На самом мысу, откуда открывается шикарный вид на долину Камы, видно одновременно и Березники, и Соликамск, поставлен крест в память святого Трифона Вятского.

Монастырское прошлое напомнило о себе в начале ХХ века, когда после оползня открылся старинный подземный ход. Были вызваны археологи, начавшие целенаправленные раскопки. Подземный ход, по-видимому, соединялся с Преображенским собором и имел несколько ответвлений, в некоторых из которых, даже спустя несколько столетий чувствовался сильный запах ладана. К сожалению, из-за революционных событий раскопки так и не были завершены, а концу ХХ века очередной оползень похоронил и подземный ход, ставший какое-то время своеобразной местной достопримечательностью. Загадки пыскорских подземелий до сих пор ждут своих исследователей. Раскопки, проводившиеся в 1915 году, вскрыли и фундаменты старинных каменных храмов.

Ещё один разрушающийся храм находится в нижней части села, каменная Преображенская церковь (59°28’58˝ с.ш. 56°35’18˝ в.д.) строилась в 1782—1808 гг. на средства прихожан, на месте располагавшегося здесь столетием назад небольшого женского монастыря. В 1830 году храм был реконструирован под руководством известного архитектора И. И. Свиязева: построена колокольня и портики в классическом стиле. Вокруг церкви сложилась небольшая, но бойкая торговая площадь. В советское время церковь была закрыта, колокольню разобрали на кирпич для местной школы, само здание использовалось как сельский клуб и хлебозавод, а с 1978 года пустует.

Схема расположения завода и рудников

Первый в России промышленно разрабатываемый медный рудник, крупнейший по объёму добычи в XVII веке,находится около Соликамска, севернее села Пыскор. Добраться до них можно только на лодке от пристани Боровск ( 230 км от Перми) или на внедорожнике по очень плохой грунтовке через посёлок Тюлькино и село Вильва ( 280 км от Перми). Григоровский рудник находился на склонах пологой Григоровой горы, находящейся ниже по течению Камы от старинной деревни Григорово (Григорова) Соликамского района, на правом берегу Камы, напротив Соликамска. Сейчас деревня совсем небольшая, посреди неё на небольшом ручье сохранились остатки плотины (59°42’04.8˝ с.ш. 56°35’35.8˝ в.д.): несколько брёвен поперёк ручья, на которой некогда была устроена толчея для руды. Ныне от рудника сохранились лишь воронки на месте шахт. Зато на берегу Камы виднеется неглубокая штольня (59°41’39˝ с.ш. 56°35’49˝ в.д.). Считается, что она была пройдена середине XVII века Дмитрием Тумашевым, сыном владельца Пыскорского завода Алексея Тумашева. В то время рудные залежи в действующих шахтах закончились, и поэтому было принято решение копать новую выработку. И проходчики вскрыли богатую рудную залежь: весь забой сверкал малахитом и азуритом. Позвали Дмитрия Тумашева, чтоб он спустился в штольню, но до рудной залежи он дойти не смог: говорят, преградил ему путь огромный валун, гладкий и тёплый на ощупь. Понял Дмитрий, что перед ним змей Проша, хранитель недр земных, который сказал Дмитрию, что не пускает его к своим сокровищам, пусть они достанутся будущему поколению, а Дмитрий пусть идёт за Урал, где найдёт он множество самоцветов. Тумашёв не стал шутить с Прошей и отправился за Урал, где у Мурзинской слободы открыл знаменитые самоцветные копи.

План горных работ Григоровского рудника в 1727 году. Из фондов ЦГАДА

Между деревней Тетерино и одноимённым посёлком в Каму характерным «утюжком» выдается Минин мыс (59°38’58˝ с.ш. 56°37'6˝ в.д.). На вершине этого мыса, на хорошей обзорной площадке расположилось Эсперово городище, названное по Эсперовому логу, относящееся к Родановской культуре древних коми-пермяков и существовавшее с VII века. В 1547 году городище было разрушено набегом ногайских татар и более не восстанавливалось. Считается, что это городище — предшественник Соликамска. Странные названия лога и мыса связываются с местным преданием о богатырях Экспере и Мине. Древние жители этого укреплённого поселения занимались в том числе и выплавкой меди, краевед Н. Н. Новокрещённых описывает результаты раскопок конца XIX века: « здесь оказалась масса шлаков, слитков бронзы… И можно предполагать, что здесь был плавиленный завод ».

Минин мыс

В штольне у Тетерино

Ещё одна штольня(59° 38’ 42.2’’ с.ш. 56° 38’ 02.1’’ в.д.), длиной около 100 м, находится между Мининым мысом и деревней Тетерино (Тетерина), на самом берегу Камы. В этой штольне, посередине между её устьем и забоем, находится ещё одно место, связанное с таинственным змеем Прошей: это Прошкин колодец глубиной около 0,5 м, квадратного сечения, обычно затопленный водой. Считается, что случайное падение в этот колодец принесёт счастье. С этими штольнями связана легенда о разбойнице Фелицате, которая разбойничала на Каме, при необходимости скрываясь в старинных шахтах, там же она и спрятала свои сокровища, найти которые никто до сих пор не смог. При посещении старых шахт следует быть предельно аккуратным, так как породы довольно мягкие и часты обвалы. На голову следует надеть каску и взять несколько фонарей, в том числе один налобный, также следует опасаться скоплений угарного газа.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: