Дмитрий Семакин - Сага о мятеже на «Баунти» и об острове Питкэрн. Том II

- Название:Сага о мятеже на «Баунти» и об острове Питкэрн. Том II

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательские решения

- Год:2018

- ISBN:978-5-4493-2582-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Семакин - Сага о мятеже на «Баунти» и об острове Питкэрн. Том II краткое содержание

Впервые в русскоязычной научно-популярной литературе — фундаментальный авторский труд о «самом захватывающем приключении всех времён и народов»: легендарный бунт на корабле — и невероятная, продолжающаяся до сих пор история одного из самых изолированных человеческих поселений на планете.

Во втором томе — всё об острове Питкэрн.

Сага о мятеже на «Баунти» и об острове Питкэрн. Том II - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Если это так, то первой остановкой в пути смелых прото-индейцев на запад был, бесспорно, Рапа Нуи (о. Пасхи), а второй — наверняка остров Питкэрн.

Хейердал побывал на Питкэрне. В 1955–1956 годах он организовал крупномасштабную археологическую экспедицию на остров Пасхи, и на обратном пути, по дороге на Рапа Ити, посетил уединенный приют потомков мятежников с «Баунти».

Гостей встретили «…исключительно радушно, мы провели несколько дней будто в обетованной земле» — пишет Хейердал в книге «Аку-аку». Прибывшие с ним археологи осмотрели остров, но серьезных раскопок не провести не успевали (экспедиционное судно Хейердала простояло у берегов Питкэрна всего пять суток, с 12 по 17 апреля 1956 года). «Местные жители частенько находят в земле каменные рубила.

А у подножия высокого обрыва на северном берегу можно увидеть наскальные изображения. Вообще же Питкэрн беден археологическим материалом. Очищая свой остров от чужих богов, потомки мятежников, добрые христиане, разломали стены культовых сооружений, разбили и выбросили в море истуканов…» (Т. Хейердал «Аку-аку», М., 1970).

Наличие на Питкэрне каменных статуй, как пишет Хейердал, «смахивающих на великанов острова Пасхи», является, возможно, основным доказательством того, что волна исчезнувшей культуры таинственных предшественников инков докатывалась и до Питкэрна, и первые люди прибыли сюда именно с острова Пасхи.

Кто прав? Хироа или Хейердал? Сторонники «американской» теории или приверженцы «азиатской» гипотезы? Современная наука убеждена, что заселение Океании происходило все-таки с запада на восток, причем несколькими, если можно так выразиться, «приливами» и «отливами». Впрочем, некоторые ученые не исключают, что несколько крайних островов Восточной Полинезии (такие, как Пасхи, Хендерсон и Питкэрн) вполне могли посещать гости и с противоположной стороны — с востока, с Южно-Амерканского континента.

Но откуда бы ни пришли первые поселенцы — с острова Пасхи или с Мангаревы, с запада или с востока, из Азии или из Южной Америки, и кем бы они ни были — древними прото-малайцами, «мореплавателями солнечного восхода» или загадочными пра-индейцами, «белокурыми и бородатыми», они все же в какой-то момент покинули остров. И Питкэрн оставался необитаемым до 15 января 1790 года, когда, высадившись на берег, здесь приняли решение остаться мятежники с «Баунти»…

…Чем был этот далекий и неприступный клочок плодородной земли для древних полинезийцев? Проклятым островом-табу или священным островом-культом? Местом кровавых обрядов, ритуалов жертвоприношений и каннибальских пиров или местом, где первобытные мирные труженики изготавливали свои инструменты? Почему, в конце концов, люди внезапно оставили остров? На эти вопросы пока нет ответа.

Загадка древнего Питкэрна продолжает оставаться одной из самых неразрешимых. Остров безмолвно хранит свои тайны.

Открытие

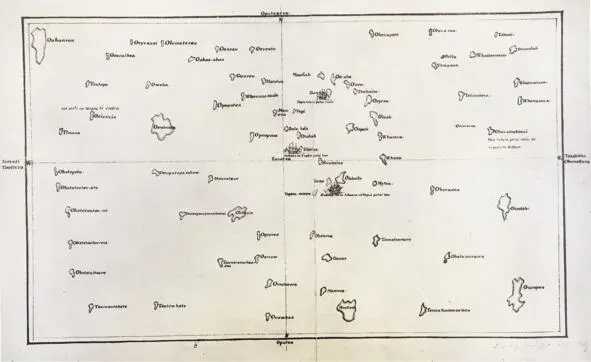

Во время своего первого пребывания на Таити в 1769 году Джеймс Кук познакомился с одним из местных жрецов по имени Тупаиа. В истории тихоокеанских открытий это имя «…должно быть записано золотыми буквами…», — считал Я. М. Свет. Мало того, этот видный советский ученый, ведущий специалист по истории Австралии и Океании, даже назвал Тупаиа «главным „открытием“ Кука». Дело в том, что со слов этого незаурядного молодого человека, выходца с острова Раиатеа, англичане нарисовали уникальную карту Полинезии.

Карта Тупаиа. Копия

Сегодня копия этого поразительного документа хранится в Британском Музее. На этом поистине бесценном листке бумаги — 74 острова, расположенных вокруг Таити. У каждого острова — свои очертания и свое имя. Во многом благодаря именно этой карте, а также подсказкам самого Тупаиа, которого Кук взял с собой в дальнейшее плавание, и были вскоре совершены беспрецедентные открытия в Центральной Океании.

На этой древней схеме есть острова, как близлежащие к Таити, так и весьма далекие. Например, земля, именуемая Тупаиа как Поуруматехеа (расшифровано как старинное таитянское название Новой Зеландии), или Охеави (Гавайи), или Охитипото (Мангарева). Обозначен на карте и крошечный островок Охититарева (Ohititareva). Некоторые исследователи считают, что это на самом деле Хити-ау-реварева (Hiti-au-revareva), что в переводе означает «граница проходящих туч». Так у древних таитян назвался остров Питкэрн.

Без сомнения, таитяне в XVIII веке, незадолго до появления европейцев, знали о существовании этого неприступного островка, лежащего далеко, «у границы проходящих туч». Знали и, возможно, ходили туда на своих надежных каноэ.

…

Первыми европейцами, оказавшимися в непосредственной близости к тогда еще не открытому острову Питкэрн, стали испанцы, моряки экспедиции Педро Фернандеса де Кироса. В начале 1606 года корабли Кироса «Альмиранта», «Капитана» и «Три волхва» прошли мимо нескольких безлюдных островов на широте Тропика Козерога. Считается, что первым среди этих островов 26 января 1606 года Киросу встретился Хендерсон (лежащий всего в 104 морских милях к северо-востоку от Питкэрна; это один из его ближайших соседей). И совсем не исключено, что через день-два слева по борту испанские моряки могли увидеть на горизонте едва заметную одинокую скалу…

Остров Питкэрн был открыт сто шестьдесят с лишним лет спустя, 2 июля 1767 года. Первым остров на карту (как выяснилось потом, неточно) нанес капитан Филипп Картерет.

Этот опытный и ответственный морской офицер участвовал в кругосветном путешествии коммодора Джона Байрона на корвете «Долфин» (1764–1766). Не успел «Долфин» вернуться в Англию, как его тут же снарядили для новой экспедиции — под командованием Сэмюэла Уоллиса. А Картерет узнал, что его назначили капитаном сопровождающего судна — шлюпа «Суоллоу» («Ласточка»).

Эта «Ласточка» скорее напоминала корову: старое, тяжелое и медлительное судно никак не годилось для кругосветного плавания. «…Картерет тщетно требовал походную кузницу, железо и различное снаряжение; он по опыту знал, что все это будет необходимо. Адмиралтейство ответило, что корабль достаточно хорошо оснащен и вполне приспособлен для выполнения предстоящей задачи…» (Жюль Верн «Великие географические открытия»). Точка.

Забегая вперед, можно сказать, что «Суоллоу» вернулась в Англию лишь каким-то чудом.

…11 апреля 1767 года в Магеллановом проливе «Долфин» потерял «Суоллоу» в густом тумане, и ветхому суденышку, выполняя указания Адмиралтейства, пришлось пробиваться на запад в одиночку. Плавание через Тихий Океан было ужасным. Непрекращающиеся шторма и голод изматывали несчастный экипаж. Кончалась пресная вода. Начиналась цинга. Нужно было как можно быстрее пристать к какому-нибудь берегу: передохнуть и пополнить запасы провизии. Но шли недели, а вокруг был лишь один океан.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: