Вячеслав Пальман - На суше и на море 1979

- Название:На суше и на море 1979

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Мысль

- Год:1979

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вячеслав Пальман - На суше и на море 1979 краткое содержание

На суше и на море 1979 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

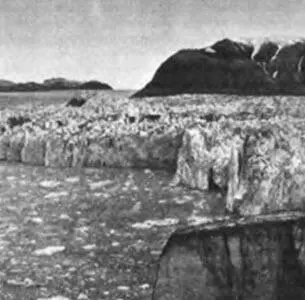

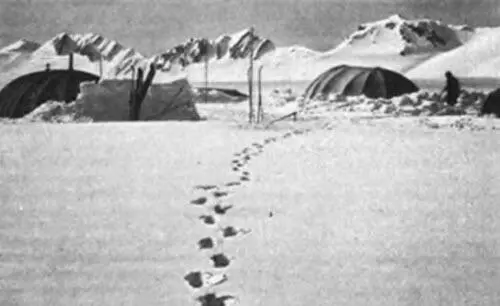

Во время Международного геофизического года молодым гляциологам пришлось пройти через сложные испытания, но, пожалуй, наибольшие трудности выпали на долю нашей, Новоземельской экспедиции. Ледник Шокальского, где мы тогда работали, представляет собой участок ледникового покрова примерно сорок на двадцать километров, с выводным языком и прочими атрибутами полярного ледника: обрывистым тридцатиметровым фронтом, многочисленными зонами трещин и двумя уступами, перегородившими его поперек. Верховья ледника примыкали к ледоразделу ледникового покрова, за которым начинался пологий склон к Карскому побережью. Пейзаж здесь под стать Антарктиде, в чем мне пришлось убедиться позднее. Метель в этом краю бушует свыше двухсот дней в году, а на побережье все-таки меньше — сто десять…

Особенно доставалось участникам маршрутных работ. Молодые парни (средний возраст новоземельцев эпохи МГГ — двадцать пять лет) трудились не за страх, а за совесть, компенсируя недостаток опыта энтузиазмом. Это была великолепная жизненная школа, и поэтому наши дни на Новой Земле незабываемы… Но впоследствии, чтобы устранить недостатки полевых наблюдений, мне пришлось проводить анализ карт и аэросъемки. Вот тогда и стало ясно, с чего следовало начинать.

Через несколько лет, когда развернула работы Шпицбергенская экспедиция, этот опыт очень пригодился. В экспедиции были уже не новички, была возможность взять реванш у Арктики за свои просчеты в период Международного геофизического года.

Определив еще до выезда на место направление движения влагонесущих воздушных масс, которые питают ледники, мы составили программу будущих исследований. Поэтому можно было работать уже предельно целенаправленно, сосредоточив силы в наиболее интересных пунктах наблюдений. Полевые работы обычно начинались со снегосъемок в конце мая, а то и в начале июня, когда запасы снега наиболее велики. В это время устанавливалась ясная погода, и через два-три дня маршрута у гляциологов так обгорали на солнце лица, что они часто напоминали бифштекс. К концу маршрута на снегу начинали проступать каменная пыль и мелкий щебень, нанесенные зимними ветрами. Лыжи в это время утопали в снежной каше. В памяти осталась цветовая гамма — красные лыжи в зеленоватом, пропитанном водой снегу… Но вот сошел снежный покров, и гляциологи в тех же рыбацких сапогах-ботфортах, в которых ходили на лыжах, возвращаются в знакомые долины. Как только облака над окрестными вершинами рассеиваются, с буссолью или теодолитом мы уходим из лагеря к ближайшим ледникам наносить на карту концы языков. Часто погода не баловала, приходилось ловить момент. Набив карманы НЗ (сахар и сухари), за день рысцой успевали набегать по тундре, гальке или морене километров двадцать пять, а то и больше. Уже в конце сезона, когда таяние вот-вот сменится снегопадами, мы появлялись в знакомых местах уже на вертолете. Пока машина проносится вдоль долины, лихорадочно наносишь на карту прихотливые очертания границы фирна и льда, кидаясь от одного борта к другому. И вот однажды ночью на базе после бесконечных проверок и сопоставлений вдруг открывается истина… Все становится настолько простым, что в первую минуту просто непонятно: как же об этом не догадывались раньше? «И бухта радости и покоя открывается ему», — описал это состояние великий норвежец Ф. Нансен.

На Шпицбергене мы работали бок о бок с зарубежными коллегами. Среди наших предшественников было немало знаменитостей. Имя шведского исследователя Ханса Альмана для гляциолога весьма авторитетно. Мы опирались на многие разработки этого исследователя, но все-таки однажды не могли не поразиться его предвидению. В конце третьего полевого сезона мы получили картину границ питания ледников острова, необычно сложную, но вполне объяснимую. Оказалось, что Ханс Альман тридцатью годами раньше подошел вплотную к решению этой задачи, но у него просто не хватило технических средств и, возможно, времени для ее завершения.

А вот с другим достойным предшественником, англичанином Дж. У. Тирреллом, у нас противоречия обозначились с самого начала. По его мнению, оледенение Шпицбергена представляло некую головоломку, не связанную ни с климатом, ни с рельефом.

Он никак не мог понять, каким образом в древнем ледниковом (покрове протаяла центральная, наиболее высокая часть, то сеть область питания? Разгадку этого мы видели в том. что древний покров растаял целиком. затем оледенение возникло заново, преимущественно в периферийных районах острова, где для этого были подходящие условия. Научный поиск со всеми его тревогами и волнениями — тоже наши будни.

От Шпицбергенской экспедиции осталась память о плодотворной научной работе и трудном успехе. Вспоминаешь заснеженные неровные вершины, поднимающиеся чередой из сурового моря в рытвинах волн под низким северным небом в плотном облачном покрывале. Есть особый смысл в этих гребнях, постепенно проступающих из дымки, гордых пиках, взметнувшихся в высоту прямо из холодного моря, и ледниках, сбегающих к его волнам по тесным долинам. Как забыть тс волнующие моменты, когда судно уже подходит к месту нашей высадки! Все еще продумываешь разные варианты до самого последнего момента, тренируя память, стараешься поменьше заглядывать в карту и уже по первым впечатлениям оценить свои предварительные наметки. Если в ходовой рубке открыта дверь, слышно, как плещется вода за бортом. Изредка прокричит чайка, а от снега на берегу мир кажется необычайно чистым и свежим. После плавания в открытом море в глубине фиорда необычайно тихо. Пока шлюпку цепляют стрелой, хочется помолчать и покурить.

Арктика стала главным событием в моей работе. В Средней Азии мне тоже приходилось бывать в связи со своими научными проблемами, и даже зрительное сопоставление этих областей позволяло выявить известные особенности полярных ледников, какие-то новые детали. Пожалуй, именно в Средней Азии мне стало понятным основное преимущество Арктики для гляциолога — обилие форм и видов ледников. Но не могла не запомниться особая тишина в горах, сияние снегов на гребнях в высоте.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: