Владимир Полозов - Глухово 2022. Иммерсивный гид и краеведческо-туристическая игра

- Название:Глухово 2022. Иммерсивный гид и краеведческо-туристическая игра

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785005658401

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Полозов - Глухово 2022. Иммерсивный гид и краеведческо-туристическая игра краткое содержание

Глухово 2022. Иммерсивный гид и краеведческо-туристическая игра - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Часть заднего двора, выходившую от балагана к улице женщины использовали под свои хозяйственные нужды. Кроме заготовок, на ней выбивали половики, сушили бельё, чистили одежду, проветривали подушки, прожаривали перины и т.д., и т. п. Бельевые верёвки у каждой хозяйки были свои. Они натягивались перед вывешиванием белья и скручивались после его снятия. Свои были и бельевые палки, с помощью которых веревки поднимались на недоступную для детворы высоту.

За балаганом вдоль больничного двора были выстроены сараи. Наш был крайним, соседствующим с садом, а потому и самым большим, разделенным на два помещения с отдельными входами и высокой двускатной крышей с чердаком. Сараи относились к ведомству деда Бори, разводившему в них кроликов. Клетки стояли в обоих сараях и даже на чердаке. Дед пробовал меня приучить кормить кроликов, но я это дело не любил. Крольчата мне нравились, но неприятно было смотреть на них, как на будущую еду. Зато я охотно ездил по утрам с дедом на велосипеде за стадион рвать «горчушки» (листья одуванчиков) для кроликов, которые ежедневно съедали их по два мешка.

Дед в прошлом был охотником и занимался кроликами без сантиментов. Кроликов в то время разводили многие и даже женщины, но должным хладнокровием обладали не все. Для выполнения неприятных, но необходимых функций приглашали деда Борю. Помню, как мы ездили с ним на Ленинский посёлок, откуда возвращались с большими букетами цветов для бабушки. Но не помню ни одной жестокой сцены. Дед оберегал меня от лишних впечатлений и выполнял свою работу только тогда, когда меня чем-нибудь занимали хозяева.

В начале 1960-х, когда дед перестал заниматься кроликами, сараи стали для меня местом невероятной притягательной силы. В них хранилась всякая всячина, нужная и не нужная. Дед периодически устраивал разборки сараев, чтобы избавиться от одних ненужных вещей и освободить место для других. Такие разборки были для меня настоящим праздником, поскольку самое интересное можно было найти только среди ненужного. Помню радость от обнаружения военного мундира деда, девичьего дневника мамы, старых граммофонных пластинок и энциклопедического словаря Гранат, который я том за томом перетащил домой. В большом сарае хранились велосипеды, которым дед периодически устраивал техосмотр и ремонт. Тем же самым занимались соседи. Автомобилей ни у кого в доме не было, поэтому мужчин объединяла возня с той техникой, которой обладали. Взрослые и дети ездили на велосипедах, а молодёжь (первое послевоенное поколение) на мотоциклах «Ява».

Различие между поколениями у нас во дворе ощущалось сильно. Из трёх довоенных поколений, представители последнего дореволюционного поколения были хранители дворовых традиций и строго требовали соблюдения правил. Первое послереволюционное поколение традиции знало, но контролировало хуже (наплевательски), а последнее довоенное поколение (1930-х) вообще формально интересовалось правилами обустройства коммунального быта. Различались и представители трех послевоенных поколений. Если первое послевоенное поколение (1940-х) следовало правилам подсознательно, последнее сталинское (рубеж 1940/1950-х) традиции знало, хотя и легко нарушало, то первое послесталинское поколение к которому принадлежал я традициями не заморачивалось, старые правила игнорировало и устанавливало новые.

Поколения различались интересами, и компании образовывались представителями одного поколения. Игра в казаки-разбойники у нас больше напоминала игру в шайку Мишки Квакина, но без Тимура с его командой. Наша компания детей, рожденных в 1954/1959 годах в играх и развлечениях никогда не пересекалась с молодёжью, рожденной в 1949—1953 годах. Нас вообще ничего не связывало, слишком разными мы были.

Вероятно, то же было у старших поколений. За лотошным столом собирались только сверстницы, а за доминошным – сверстники. Но когда старшее поколение ушло, стол стали называть карточным. Уход поколений сказался и на состоянии двора С уходом последнего дореволюционного поколения пропали цветники и фруктовые насаждения, с уходом поколения 20-х исчезли игральные столы и палисадники, началось захламление лестничных площадок черного хода, а хозяйки стали сушить бельё на переднем дворе. Когда начало уходить поколение 30-х пропал штакетник, отделяющий наш двор от улицы и передний двор стал проходным на больничный двор. Так что в случае нашего дома, разруха была не в головах, а в поколениях, которым эти головы принадлежали.

Но это всё происходило позже, в 1970-х и 1980-х, а на рубеже 1950-х и 1960-х дворовое благоустройство было на высоте. За нашим сараем, между домом и забором больничного двора был разбит фруктовый сад с вишнями, смородиной и крыжовником.

Сад был отделен от заднего двора забором с калиткой и это, как мне кажется, было старой, дореволюционной дворовой традицией (в саду и на переднем дворе гуляла приличная, хорошо одетая публика, а на заднем дворе занимались хозяйственными делами абы в чём).

На переднем дворе около фруктового сада стоял доминошный мужской стол. За ним был устроен турник для физкультурных занятий и качели для детей. Напротив парадного входа, у забора соседнего дома стоял лотошный женский стол. Между ним и нашим домом была устроена детская песочница. Вдоль окон первого цокольного этажа тянулись палисадники с цветами. Около внешних заборов были клумбы с кустами сирени и жасмина. На зеленых лужайках в летние солнечные дни стелили одеяла и загорали.

Такое благоустройство требовало хорошего ухода. Организаторами были представители старшего поколения. Помню, как Борис Шемеринов летом подключал шланг к водопроводу и поливал зеленые насаждения. Шемериновы, Балябины, мои бабушка и дед ухаживали за общими цветниками, деревьями и кустами. Следили за детьми (чтобы не топтали цветы и не срывали зеленые ягоды). Но силы были неравны.

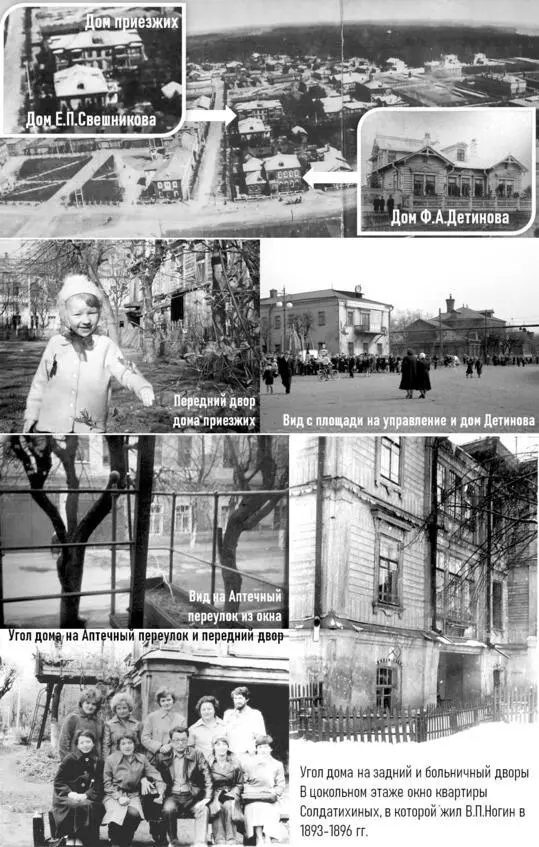

До середины 60-х элементы старого благоустройства ещё сохранялись и дом выглядел вполне благопристойно. К 50-летию Советской власти, в 1967 году решили открыть мемориальную доску на каком-нибудь доме, связанном с жизнью в Глухове В. П. Ногина. Однажды, придя из школы, услышал рассказ мамы о том, что утром перед нашим домом собралась большая компания (партработники, ветераны, старые большевики) и выбирала место для установления мемориальной доски. Говорят, из одного окна цокольного этажа, выходящего на задний двор рядом с нашим сараем, выпрыгнул Ногин, спасаясь от полиции. Вероятно, это была ошибка (Ногин в Глухове по малолетству революционной деятельностью не занимался, работал сначала конторщиком в харчевой лавке, а затем рабочим красильщиком). Но в цокольном этаже «дома приезжих», возможно, жили конторские служащие, к которым мог зайти и Виктор Ногин. А вылезти из окна цоколя во двор было обычным делом для молодёжи. Так что, факт вылезания Ногина из окна нашего дома вполне мог оказаться достоверным. Но идея установления мемориальной доски вызвала бурные протесты жителей, надеявшихся на скорейший снос «ветхого жилья». Особенно возмущалась семья Сорокиных, из окна которой предположительно вылезал Ногин. Этой семье очень не понравилось водружение представителями общественности цветов к их окну. Видимо, боялись, что это станет традицией, а у окна по праздникам будут стоять пионеры.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: