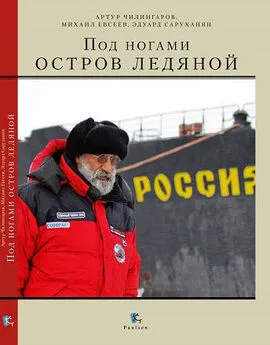

Артур Чилингаров - Под ногами остров ледяной

- Название:Под ногами остров ледяной

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-98797-089-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Артур Чилингаров - Под ногами остров ледяной краткое содержание

Под ногами остров ледяной - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Станция «Северный полюс-19», как показывает ее номер, была девятнадцатой по счету. Отсчет номеров ведется с папанинской дрейфующей станции, созданной впервые в Арктическом бассейне у Северного полюса в мае 1937 года. Четверка молодых ученых во главе с И. Д. Папаниным за девять месяцев продрейфовала на льдине на юг в Гренландское море, где была снята ледоколами весной 1938 года. С этого начался новый этап в изучении Центральной Арктики. Вторая мировая война вынудила отложить создание новых дрейфующих станций. Следующая дрейфующая станция была организована на дрейфующих льдах Арктического бассейна к северу от острова Врангеля в 1950 году. Она была названа «Северный полюс-2», или, сокращенно, СП-2. А папанинскую станцию было решено с 1950 года называть «Северный полюс-1» (СП-1).

Работы первых дрейфующих станций показали, что систематические исследования важны не только для изучения природных явлений самого Арктического бассейна, но и для обеспечения мореплавания по Северному морскому пути в арктических морях. Арктические моря являются лишь обширными заливами Северного Ледовитого океана, широко открытыми к северу. Языки гигантского ледяного массива Арктического бассейна в зависимости от особенностей дрейфа могут смещаться на юг и местами блокировать прибрежную трассу прохода караванов судов. А от этого зависят расстановка ледоколов и планирование перевозки грузов. Сводки погоды, передаваемые с дрейфующих станций, помогают специалистам следить за изменениями метеорологических условий, синоптической ситуации.

В 1954 году были созданы уже две дрейфующие станции – «Северный полюс-3» и «Северный полюс-4». С тех пор на льдах Арктического бассейна работают одновременно две, а иногда и три дрейфующие станции. Они обычно организуются на меридианах Восточно-Сибирского и Чукотского морей и дрейфуют в генеральном направлении на запад через район географического Северного полюса к проливу Фрама (пролив между Шпицбергеном и Гренландией). Срок существования дрейфующих станций – от одного до трех-четырех лет. Состав станций меняется ежегодно.

Изучение дрейфа станций привело к открытию новой схемы генерального дрейфа льдов в Арктическом бассейне в виде двух течений: Трансарктического, выносящего льды из евразийских морей в сторону пролива Фрама, и Антициклонического круговорота (по часовой стрелке) над Канадской котловиной. В некоторые периоды Антициклонический круговорот расширяется, и большая масса льдов вовлекается в круговое движение, а Трансарктическое течение в это время становится уже. Затем круговорот сокращается, и Трансарктический вынос увеличивается. Это явление имеет цикл 5–6 лет, что дает возможность предсказывать накопление льдов или их вынос из Арктического бассейна.

Если дрейфующая станция попадает в цикл расширения Антициклонического круговорота, то она может совершать круговой дрейф. Впервые это было обнаружено по остаткам дрейфующего лагеря станции «Северный полюс-2». Состав этой станции был эвакуирован через год работы, весной 1951 года, вблизи от географического Северного полюса. А в 1954 году, когда к северу от острова Врангеля создавали станцию СП-4, брошенные палатки станции СП-2 были обнаружены почти в том месте, где она была высажена. Таким образом, льдина СП-2 совершила за четыре года круговой дрейф над Канадской котловиной.

Три таких круга совершил ледяной остров под названием «Т-3», на котором с перерывами создавали свою станцию американские исследователи.

Большинство дрейфующих станций создается на многолетних льдах толщиной 3–4 метра. Иногда при поиске льдины с самолетов удавалось обнаруживать очень мощные льдины, отличные по своему строению от многолетних морских льдов, площадью в несколько десятков километров и толщиной около 30 метров. Они получили название ледяных островов. Такие дрейфующие ледяные острова в прежние времена принимались исследователями за сушу, так как иногда их приносило близко к берегам, где они в районе мелководного шельфа садились на мелкие банки и находились на одном месте многие годы, пока не разрушались. Вокруг них нагромождались в виде огромных торосов морские льды. Вероятно, такие ледяные острова и породили версии о существовании неизвестных земель – Земли Санникова, Земли Андреева, Джиллиса и других.

Советские летчики еще в тридцатые – сороковые годы, летая на ледовую разведку, принимали иногда такие острова за вновь открытые земли в Арктическом бассейне.

В августе 1952 года группа гидрологов-прогнозистов – А. Ф. Трешников (автор этих строк), П. А. Гордиенко, И. А. Волков – совершали ледовую разведку на самолете под командованием известного полярного летчика И. И. Черевичного. На одном из галсов в районе Северного полюса самолет встретил многослойную облачность, и пилот вынужден был подняться над облаками. Но уже за полюсом Черевичный по настоянию гидрологов пробил облака, и на высоте 50 метров сквозь пряди свисавших облаков мы увидели под собой мощную льдину и на ней – две группы коричневых камней, очень похожих на вершины островов. Самолет сделал два круга над ними, но горючего было в обрез, только чтобы долететь до берега, и пилот, пробивая слои облаков, повел самолет вверх, так как было сильное обледенение и лететь на бреющем полете было рискованно.

Нам показалось тогда, что мы открыли два островка в самом центре Арктического бассейна. Штурман В. И. Аккуратов до сих пор уверен, что это были острова. Об этом он писал много лет спустя в журнале «Вокруг света». И в самом деле – трудно было отказаться от этого открытия. Дело в том, что незадолго до этого, в 1948 и 1949 годах, мы открыли подводный хребет Ломоносова; совершая посадки на льды, мы промерами установили, что отдельные вершины этого хребта поднимаются сравнительно близко к поверхности. Так, недалеко от Северного полюса, в точке 87°07’ северной широты и 145°55’ восточной долготы я со своим напарником гидрологом Л. Л. Балакшиным обнаружил промером с помощью троса глубину 1005 метров. Это была минимальная глубина над хребтом Ломоносова. Естественным тогда было предполагать, что могут быть и меньшие глубины и даже вершины хребта, выходящие на поверхность.

Эта мысль долгое время не давала мне покоя. Эта мысль засела и в голове летчика И. И. Черевичного. Летом 1954 года, когда я был начальником дрейфующей станции «Северный полюс-3», однажды прилетел он к нам на льдину. Мы находились недалеко от того места, где два года назад увидели с воздуха два островка. Черевичный предложил обследовать с самолета тот район. В ясную солнечную погоду мы полетели и частыми галсами прочесали этот район. Галсы проходили друг от друга на таком расстоянии, чтобы не пропустить между ними какие-либо объекты на льдах. До боли в глазах мы вглядывались в поверхность льда, но ничего отличного от льда не обнаружили. Был разгар полярного лета, снег на поверхности льдов стаял, видны были снежницы и ручьи между ними. В другое время года острова были бы покрыты снегом и их можно было бы спутать с торосами, но сейчас, в разгар летнего таяния, снег на темной поверхности камней или скал давно бы растаял под влиянием солнечной радиации. С сожалением мы вынуждены были констатировать, что тогда, в 1952 году, мы наткнулись на дрейфующий ледяной остров, который, вероятно, за два года вынесло в пролив Фрама в Северную Атлантику, и там он растаял. А может быть, он попал в круговой дрейф и в последующие годы американцы на нем организовали дрейфующую станцию «Арлис-II».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Артур Кларк - Остров Дельфинов [Повесть и рассказы]](/books/1078152/artur-klark-ostrov-delfinov-povest-i-rasskazy.webp)