Никита Кузнецов - Забытые герои Арктики. Люди и ледоколы

- Название:Забытые герои Арктики. Люди и ледоколы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:978-5-98797-201-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Никита Кузнецов - Забытые герои Арктики. Люди и ледоколы краткое содержание

Книга, которую вы держите в руках, включает воспоминания и отчеты об этом великом путешествии по Северному морскому пути с востока на запад. Часть представленных материалов публикуется впервые, некоторые увидели свет более 100 лет назад и с тех пор не переиздавались. Авторы воспоминаний – врач Э. Е. Арнгольд, капитан 2-го ранга Н. А. Транзе и матрос А. И. Киреев.

Подробно рассказывается в сборнике и о судах экспедиции – ледокольных пароходах «Таймыр» и «Вайгач», сыгравших важную роль в истории Российской Арктики. Кроме того, в книгу включено много дополнительных материалов, помогающих полнее представить картину Гидрографической экспедиции Северного Ледовитого океана.

Забытые герои Арктики. Люди и ледоколы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Поражение России в войне с Японией заставило правительство по-новому взглянуть на проблему освоения Северного морского пути, в том числе на возможность его использования для межтеатровых переходов военных кораблей. Еще в 1904 г. на это обратил внимание известный исследователь Арктики Л. Л. Брейтфус. Он отметил, что, пока моря Северного Ледовитого океана не будут изучены в гидрографическом отношении, а также оборудованы навигационными знаками, телеграфом, портами-убежищами и угольными складами, говорить об использовании Северного морского пути в военном отношении не приходится.

В 1906 г. по распоряжению морского министра адмирала А. А. Бирилева при подчиненном ему министерстве была создана Комиссия по вопросу о продолжении гидрографических работ в Северном Ледовитом океане. Возглавил ее член Адмиралтейств-Совета адмирал В. П. Верховский. В работе комиссии приняли участие выдающиеся моряки и ученые, большинство из которых имели практический опыт арктических экспедиций: А. И. Вилькицкий, Ф. К. Дриженко, И. С. Сергеев, Ю. М. Шокальский, А. И. Варнек, А. А. Бунге, И. П. Толмачев, Н. Н. Коломейцев, Ф. А. Матисен и др. Комиссия пришла к выводу о том, что необходимо снарядить экспедицию в составе двух ледокольных судов для исследования Северного морского пути, учитывая «громадное торговое и стратегическое значение, которое может иметь этот кратчайший из Европейской России до дальневосточных владений путь» [5].

Опираясь на результаты работы двух вышеупомянутых комиссий и другие материалы, Главное гидрографическое управление в соответствии с указанием Совета министров разработало планы двух экспедиций: к берегам полуострова Таймыр и вдоль побережья Северного Ледовитого океана, от Берингова пролива до устья Лены. Однако Совет министров, ссылаясь на дороговизну проектов (сумма предполагаемых расходов достигала почти миллиона рублей), принял решение о том, что исследовательские работы будут начаты с востока. По одобренному Адмиралтейств-Советом представлению Главного морского штаба и докладу морского министра С. А. Воеводского 31 августа 1910 г. было решено «учредить Гидрографическую экспедицию для исследования Северного Ледовитого океана от Берингова пролива до устьев реки Лены» [6]. Одновременно признали необходимость произвести сухопутное исследование соответствующего участка восточносибирского побережья.

Комиссия уделила много внимания выбору типа судов для экспедиции. Моряки и ученые, исходя из своих знаний и опыта, предлагали различные варианты – ледокол, ледорез и даже деревянное судно. К обсуждению привлекли известного кораблестроителя А. Н. Крылова. В итоге было принято решение построить на Невском заводе в Санкт-Петербурге два однотипных ледокольных парохода. К 1909 г. оба они были построены и получили названия «Таймыр» и «Вайгач». О ходе и результатах работы ГЭСЛО подробно рассказывается на страницах работ и воспоминаний предлагаемой вниманию читателя книги.

В истории арктического мореплавания ГЭСЛО сыграла огромную роль. Впервые Северный морской путь удалось пройти в направлении с востока на запад. Была проведена морская опись побережья Сибири от Берингова пролива до мыса Челюскин. Съемка северо-западного побережья полуострова Таймыр сомкнулась с работами, проведенными Русской полярной экспедицией 1900–1902 гг. В течение всего похода проводили магнитные, гидрометеорологические, аэрологические и другие наблюдения. Огромный материал удалось собрать по ледовому режиму арктических морей, колебаниям уровня моря. Также были собраны геологические, зоологические и ботанические коллекции. Заслуги участников экспедиции были отмечены многочисленными государственными и общественными наградами как в России, так и за рубежом.

Как мы уже упоминали, судьбы многих офицеров флота, участвовавших в ГЭСЛО, сложились драматически, а их работы или остались в рукописях, или были опубликованы столь давно и настолько малыми тиражами, что не всегда попадали в поле зрения даже специалистов. Публикуемые в данном сборнике воспоминания и статьи значительно дополняют историю одной из выдающихся полярных экспедиций Российского флота и являются нашим долгом памяти перед отечественными учеными, офицерами, матросами и кораблестроителями, чьими общими усилиями осуществилось последнее крупное географическое открытие на земле.

Н. А. Кузнецов,

кандидат исторических наук

Э. Е. Арнгольд

По заветному пути

Воспоминания о полярных плаваниях и открытиях на ледоколах «Таймыр» и «Вайгач» в экспедициях 1910–1915 гг

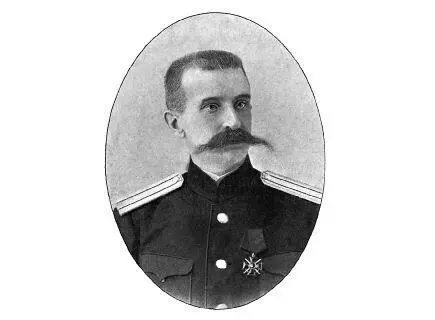

Эдуард Егорович Арнгольд (1873–1920)

Эдуард Егорович Арнгольд

Эдуард (Эдуард-Николай) Егорович Арнгольд родился 19 сентября 1873 г. в Санкт-Петербурге в семье купца 2-й гильдии Егора Эдуардовича Арнгольда и его супруги Олимпиады (урожденной Венславской). Полтора года Э. Е. Арнгольд учился в Реформатском училище, а затем семь лет – в 6-й Петербургской классической гимназии [7]. В этой же гимназии в 1885–1888 гг. учился А. В. Колчак, командовавший в 1908–1910 гг. транспортом «Вайгач», на котором проходила служба Арнгольда в ГЭСЛО. Свидетельство современного историка: «Из всех петербургских гимназий Шестая была, наверно, самой демократичной по составу учащихся. Маленький народ, собравшийся в одном классе с юным Колчаком, представлял все основные классы и сословия тогдашней России: крестьянство, мещанство, купечество и предпринимателей, дворянство. Около трети были сыновьями чиновников, преимущественно мелких. …Один из лучших учеников в классе был потомком дворового мужика» [8]. В аттестате зрелости, выданном Эдуарду по окончании гимназии, была отмечена его любознательность, проявлявшаяся преимущественно в области математики и физики [9].

В 1892 г. Э. Е. Арнгольд поступил в Императорскую военно-медицинскую академию «своекоштно» (т. е. он сам платил за свое обучение). Спустя пять лет он закончил ее, получив 20 ноября 1897 г. степень вольнопрактикующего лекаря [10]. Учился Арнгольд средне – в «отзыве об успехах студента» в 1897 г. по всем предметам у него стоят оценки «удовлетворительно» (за исключением дисциплины «госпитально-хирургическая клиника», знания по которой он показал «весьма удовлетворительными») [11].

После окончания академии, 30 марта 1898 г., Эдуард Егорович подал прошение о приеме на службу на Высочайшее имя [12]. На следующий день он написал докладную записку главному военно-медицинскому инспектору действительному тайному советнику А. А. Реммерту, в которой просил оставить его на службе в Петербургском военном округе, мотивируя это необходимостью ухода за больными родителями: у матери был перелом шейки бедра, а у отца – хроническое заболевание, не указанное в документе [13]. 20 апреля 1898 г. молодой врач получил официальный ответ из Главного военно-медицинского управления, в котором говорилось об отсутствии вакансий в Санкт-Петербурге и его окрестностях [14].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Алек Эпштейн - Забытые герои Монпарнаса [Художественный мир русско/еврейского Парижа, его спасители и хранители]](/books/1085421/alek-epshtejn-zabytye-geroi-monparnasa-hudozhestven.webp)