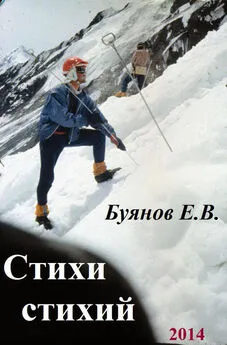

Евгений Буянов - Стихий безумные удары

- Название:Стихий безумные удары

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Евгений Буянов - Стихий безумные удары краткое содержание

Сборник учебно-методических статей-рассказов о критических и аварийных ситуациях в походах и восхождениях и способах обхода опасности.

Стихий безумные удары - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Перед конкурсной демонстрацией я показал образцы главным членам жюри конкурса, – двум патриархам, – Виталию Михайловичу Абалакову и Петру Ивановичу Лукоянову. Последний был известным туристом-лыжником, ведущим рублики «Техническое творчество туристов» в журнале «Турист». Прежде всего, в этот журнал мы посылали описания конструкций своих самоделок в надежде на их публикацию. И иногда это удавалось. С Лукояновым я познакомился ранее, а вот лично пообщаться с Виталием Абалаковым, – живой историей отечественного альпинизма, – было очень интересно. После знакомства они выразили желание предварительно просмотреть образцы до их конкурсной демонстрации. Вечером старики внимательно осмотрели образцы, представленные мною и членами других делегаций («подкатившимися» заранее вместе с нами), и выслушали объяснения технических особенностей новых конструкций. Было ясно, что решать по этому конкурсу будут в основном они двое вместе с третьим москвичом, – Леонидом Директором, хотя в жюри входило еще несколько человек, в том числе и Юрий Мордвинов от нашего клуба, – он судил преимущественно конкурсные палатки. Палатки в конкурсе шли отдельным зачетом в «разделе Б». Считалось, что их трудно сравнивать со всякой «железной» и «швейной» мелочевкой…

При обсуждении Воскобойник немного поспорил с Абалаковым насчет преимуществ и недостатков тяжелого скального молотка весом более 1 кг. То, что автор считал преимуществом, Абалаков посчитал недостатком. Прийти к соглашению не удалось, – даже такое простое свойство конструкции вызывало различные мнения мастеров.

При конкурсной демонстрации (на четвертый день слета) я вел себя скромно, стараясь не выпячиваться, и за это получил жестокий нагоняй от Тамары Лимар («Как, это председатель жюри, – ты должен ловить каждое его слово, ты должен ему выложить все…»). Но Тома просто не понимала, что я уже «все сказал» и «все выложил», а повторять это опять Абалакову и Лукоянову было бы не совсем этично. Другим членам жюри и зрителям я старался объяснить все особенности. Конечно, штатные сотрудники ЛКТ и Федерации очень обостренно переживали все наши неудачи и промахи: результаты слета для них были прямыми показателями работы и отчетом перед начальством, которое на них «давило» (с учетом тяжелого опыта прошлых побед). Я, как и другие общественники, такой «дополнительной» тяжести не чувствовал, хотя глубокую ответственность ощущали, конечно, все члены делегации. Равнодушных среди нас не было.

Было очень интересно посмотреть образцы снаряжения, представленные другими. И то, как они их «подавали». В общем, шел интересный процесс взаимного общения и «обогащения» идеями и в этом, я полагаю, был главный смысл всего этого конкурса. Тогда у нас не было таких коммуникационных возможностей, как сейчас. Тогда не было ни Интернета, ни многочисленных доступных изданий. С большим трудом и с опозданием до нас доходили только отдельные иностранные проспекты и журналы… Конкурс на слете был истинным кладом: можно было увидеть сразу более 200 образцов снаряжения, представленных самодеятельными конструкторами.

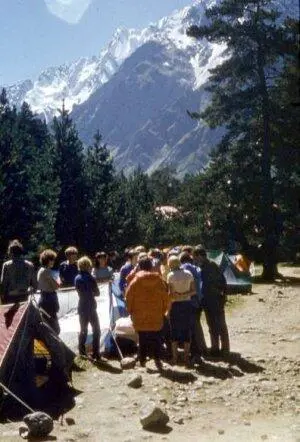

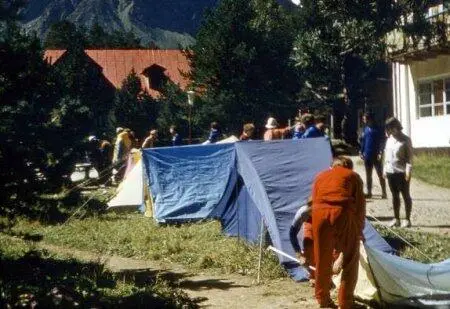

На полянах турбазы и под деревьями раскинулся целый лагерь из самодельных палаток, – их было более тридцати. Тогда начали появляться каркасные палатки, хотя в основной массе использовались «памирки» («серебрянки»), разного типа «домики» и «пирамидки», установленные на стойках. Из всех представленных конструкций почему-то запомнилась одна. Это была обычная палатка-домик, по форме, как стандартная «брезентушка». А вот материал, из которого она была сделана, был необычным. Это был тот самый легкий «клетчатый материал» (55 мм), из которого сейчас шьют белые хозяйственные мешки, например, для упаковки сахара или строительного мусора… Голь на выдумки хитра: из чего только не делали мы наше снаряжение! Я поинтересовался у хозяина, промокает ли данная палатка. Он ответил, что почти не промокает и, главное, почти не намокает (материал мало впитывает влагу), и быстро сохнет. А по весу существенно выигрывает у брезентовой (примерно в 2 раза). В свою очередь, я продемонстрировал в действии палатку-спальный мешок-рюкзак-гамак Драгунова, растянув ее между деревьев и улегшись внутрь. Этот пуховый чудо-гибрид вызвал искренний интерес зрителей. Но на жюри подействовал слабо… Как, впрочем, и большинство остальных наших конструкций. Жюри позже отметило из «наших» грамотой только Воскобойника за ледовую пробку (вкупе, видимо, с молотком-«шакалом»).

Наконец, просмотр образцов закончился. Жюри отобрало 7 конструкций, в число которых попал мой (с В.Худницким) якорь-фифи. Но призового места он не взял. Первое место досталось автору небольшой клеммы-зажима (кажется, из Свердловска), прототипу нынешней клеммы TIBLOC фирмы PETZL. Жаль, что эту конструкцию тогда не усовершенствовали и не внедрили. Появилась она лет на 12–14 раньше TIBLOCa. Одной идеи мало, нужна работа и работа по ее реализации!

Жюри отметило также конструкции рюкзаков (из Москвы) и три палатки по отдельной статье, – по «разделу Б».

Соревнования же продолжались. Наша команда вернулась со льда, прослушала инструктаж судейской коллегии по скалам и заявила свой вариант маршрута. День прошел в приготовлениях. Нона и я поработали иголками. Ребята собрали и аккуратно уложили в бухты основные веревки. Просмотрели и обсудили особенности маршрута. Интересно: наверху требовались три самостраховки после снятия страховки, – и своей, и судейской! Иначе – штраф, или даже снятие с соревнований. Не допускалось находиться там без судейской самостраховки (даже с двумя собственными) и без собственной. Попробуй-ка нарушить порядок перестежек!

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: