Вадим Листов - Отавало идет по экватору

- Название:Отавало идет по экватору

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Мысль

- Год:1987

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вадим Листов - Отавало идет по экватору краткое содержание

Книга об Эквадоре - латиноамериканской стране, лежащей на экваторе. Вместе с автором, советским журналистом-международником, читатель посетит столицу страны Кито - город, решением ЮНЕСКО объявленный 'культурным достоянием человечества', увидит индейца отавало, идущего по экватору (в буквальном смысле слова), совершит поездки в эквадорскую Сьерру и на Галапагосские острова, узнает о 'банановой индустрии' и 'империи нефти', о важных социально-экономических и политических переменах, происходящих в этой стране.

Отавало идет по экватору - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Однако очень скоро латифундисты разобрались что к чему. Военный режим и на этот раз замахивался на латифундии робко, нерешительно. В самом деле, статья 25 закона, принятого 15 октября 1973 года, гласила, что экспроприации подлежали помещичьи земли, которые "недостаточно обрабатывались". Таковыми объявлялись поместья, где, во-первых, эффективно эксплуатировалось "в соответствии с географическими и экологическими условиями зоны" менее 80% угодий, где, во-вторых, уровень производства был ниже уровня, установленного министерством сельского хозяйства для дайной зоны, и где, наконец, отсутствовала "должная инфраструктура".

Так выглядела реформа на бумаге. В жизни все обстояло иначе. Скажем, к числу поместий, где земли "недостаточно обрабатывались", можно было отнести практически все крупные частные хозяйства: в имениях площадью от 500 до 1000 гектаров каждое обрабатывалось в среднем 58% земли, а в еще более крупных - и того меньше, лишь 27%. Однако как раз такие латифундии и не были затронуты реформой.

В законе содержались статьи, которые позволяли военному правительству при желании экспроприировать любую латифундию. Скажем, такую, где нарушалось трудовое законодательство, что наблюдалось повсеместно. Кроме того, целый ряд дополнений, условий, оговорок делал экспроприацию помещичьих земель возможной в любой момент. Но в том-то и суть, что у военного правительства, которое возглавлял генерал Родригес Лара, не было ни достаточных сил, ни особого желания действительно покончить с латифундизмом как системой. Это было видно прежде всего из самого закона: ведь одна из его особенностей заключалась в том, что он гарантировал частную собственность на землю во всех случаях, когда землевладелец "непосредственно" ее обрабатывал, при этом лимит владения не устанавливался.

Расплывчатость формулировок давала помещикам возможность различного толкования положений закона, позволяла обходить "неудобные" статьи. Кроме того, в законе содержалось множество противоречий, отражавших противоречия и борьбу внутри самого военного правительства. Так, например, не ясно было, какие земли экспроприировать в первую очередь и какие - не в первую, какие считать "достаточно обрабатываемыми", а какие - "недостаточно" и т. д. Поэтому не было случайностью ни то, что законопроект обсуждался в правительстве больше года, ни то, что, уступая нажиму помещиков, оно предоставило им льготный двухгодичный срок для "максимального использования" принадлежащих им земель и согласилось отложить введение в силу статьи 25 закона до 1 января 1976 года. Коренной же порок закона об аграрной реформе, который был обусловлен классовой идеологией его авторов и который лишил военный режим Родригеса Лары поддержки широких крестьянских масс, состоял в том, что он не предусматривал бесплатной передачи экспроприируемых земель в руки тех, кто их обрабатывал, - крестьянам предстояло выплачивать за них так называемый аграрный долг.

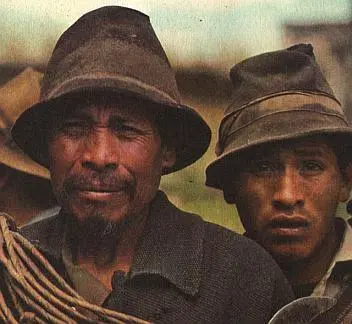

На пашне

Сказанное выше подтверждают официальные данные Института аграрной реформы. За три с половиной года, прошедших после принятия закона, то есть с октября 1973 до середины 1977 года, двенадцать с половиной тысяч крестьянских семей получили 346 тысяч гектаров земли. Казалось бы, перераспределение сельскохозяйственных угодий в пользу испольщиков, издольщиков, безземельных крестьян медленно, но продвигалось вперед. Однако что это были за земли? Пустоши и неудобья, а также земли в труднодоступных горных районах и в "преддверии" сельвы, на востоке страны. Немудрено, что крестьяне, получавшие такие наделы, вскоре оставляли их и возвращались в родные места, а латифундисты в какой-то момент даже обрадовались, что государство выкупит у них пустующие земли и не тронет их процветающие плантации. Вот данные Института аграрной реформы, красноречиво говорящие сами за себя: с 1964 по 1977 год крестьянам было передано в общей сложности 1 миллион 664 тысячи гектаров, из них только 163 тысячи, то есть менее 10%, составили земли, экспроприированные у латифундистов. Иными словами, реформа проводилась в первую очередь за счет раздела государственных земель, а не ликвидации крупного помещичьего землевладения.

Военное правительство Родригеса Лары было, несомненно, знакомо с аграрными реформами, проведенными национально-демократическими военными режимами в соседней Перу и в Панаме, и в какой-то мере учитывало их опыт. Об этом свидетельствует, например, тот факт, что земли, которые предназначались для аграрной реформы, не делились на парцеллы и не распределялись между крестьянами, а передавались кооперативам в коллективную собственность. В этом, кстати, заключалась одна из отличительных особенностей закона об аграрной реформа 1973 года.

Итак, система "уасипунго" похоронена. Но вместе с ней исчезло, разорившись, и большое число мелких и мельчайших землевладельцев. Иными словами, минифундий стало меньше, а средних и крупных частнокапиталистических хозяйств - больше. Таким в конечном счете был итог аграрной реформы 1973 года, оказавшейся, судя по ее практическим результатам, не более чем расширенным вариантом ограниченной буржуазной реформы 1964 года. Впрочем, иначе и быть не могло: это была реформа технократов, сторонников так называемого "десаррольизма", то есть "развития любой ценой", которые всю аграрную проблему сводили к проблеме производства сельскохозяйственной продукции. На том этапе им удалось одержать верх, а позже и закрепить свою победу законодательным путем. Забегая вперед, скажу, что, когда в конце 70-х годов разрабатывался текст новой конституции Эквадора, возглавлял подготовительную комиссию не кто иной, как... упоминавшийся выше Гало Пласа, а уж он-то знал, как "законным" путем оградить интересы своего класса - класса помещиков.

Крестьяне кооператива 'Руминьяуи'

И все-таки аграрная реформа в Эквадоре, несмотря на ее куцый характер, имела важное значение. В ходе борьбы за реформу, за землю объединялись и сплачивались широкие слои крестьянства, повышалась их социальная роль, расширялось и становилось более активным их участие в общественно-политической жизни страны.

Аграрная реформа 1973 года расчистила путь для ускоренного развития капитализма в эквадорской деревне. Несколько ослабив накал классовой борьбы, она, разумеется, не устранила глубоких социальных антагонизмов, и, хотя в ходе аграрной реформы было создано более одной тысячи кооперативов, значение этого сектора в экономике страны все еще невелико. К тому же появление кооперативов не привело к заметному улучшению условий жизни эквадорского крестьянства. В 1975 году из 1 миллиона 800 тысяч человек, составлявших экономически активное население, более миллиона не имели работы, и значительная часть их приходилась на село; 90% крестьянских жилищ не имели электрического освещения и не отвечали элементарным санитарным требованиям. Из 677 муниципий, на которые была разделена страна, только в 17 имелись поликлиники, в 79 - пункты первой помощи, а 582 вообще не имели никаких медицинских учреждений. В таких условиях треть всех смертей была следствием заболеваний, которые при оказании своевременной врачебной помощи могли быть вылечены.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: