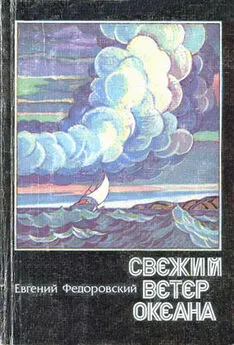

Евгений Федоровский - Свежий ветер океана

- Название:Свежий ветер океана

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Изд-во «Молодая гвардия»

- Год:1979

- Город:М.

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Евгений Федоровский - Свежий ветер океана краткое содержание

В основе этой повести — истинная судьба поисков и находок Михаила Ивановича Белова — доктора исторических наук, автора многих работ по истории географических путешествий о землепроходцах прошлого.

М. И. Белов много лет работал над историей открытия Антарктиды. В фундаментальном труде «Первая русская антарктическая экспедиция 1819–1821 гг. и ее отчетная навигационная карта» он доказал всему миру, что первыми открыли шестой континент корабли «Восток» и «Мирный», которыми командовали Ф. Ф. Беллинсгаузен и М. П. Лазарев.

В повести я посчитал своим долгом и обязанностью строго следовать фактам. Опасаясь что-либо исказить, я придерживался трактовок работы М. И. Белова, а также подлинной истории дешифровок, экспертиз, доказательств, приведенных ученым в этом труде. По этой же причине я дословно привел письма членов экспертной комиссии, так как точность научного документа в публикациях подобного рода считаю не менее важным, чем занимательность сюжета и правдивость поступков героя.

Свежий ветер океана - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

«Снега ложилось на паруса столько, что, дабы стряхнуть оный, часто приводили шлюпы круче к ветру и обезветривали паруса. Вахтенные матросы все время едва успевали выметать и выбрасывать с палубы выпадающие, так сказать, снежные охлопья; наконец в полночь снег перестал… — записывал Беллинсгаузен при свете праздничных свечей, выставленных по случаю Нового года. — Мы пожелали друг другу счастливо выйти из опасного положения и, окончив предлежащее нам затруднительное плавание в Ледовитом океане, увидеть любезное отечество».

Шлюпы в канун 1820 года находились на широте 60 градусов.

От группы Южных Сандвичевых островов Беллинсгаузен и Лазарев повернули круто на юг, предприняв первую попытку пройти к Антарктиде. 15 января 1820 года шлюпы достигли 69-й широты. Через некоторое время суда вошли в обширную бухту ледяного поля, усеянного пригорками. «Бугристые льды», как называл их Беллинсгаузен, занимали все видимое пространство. Всхолмленная поверхность была молчаливой, одетой в белоснежный саван. Безжизненная пустыня исчезала из глаз на далеком юге.

Это и была Антарктида, шестая часть света, впервые увиденная русскими моряками.

Отсюда шлюпы повернули на северо-запад и с большими предосторожностями начали выходить изо льдов.

В конце января обнаружилась нехватка дров. Сырая погода, бури и льды заставляли расходовать много топлива, чтобы сушить одежду, готовить пищу. С наступлением осени участились ураганы и штормы.

«В такие дни, — писал Беллинсгаузен, — мы подвергались очень серьезной опасности: сильные порывы ветра, полное неведение о льдах, море, изрытое глубокими ямами, величайшие, то и дело вздымающиеся волны, густая мрачность и также снег скрывали все из глаз наших».

Иногда шлюпы теряли друг друга из виду, и каждый раз команды мысленно прощались, зная, что в случае гибели одного из судов все попытки спасти команду будут напрасными.

3 февраля на юге открылись большие разводья, и шлюпы на всех парусах устремились по широким проходам среди айсбергов и ледяных полей. И вдруг на пути встали огромные отвесные стены ледяного берега. Тучи рассеялись, и ярко вспыхнуло солнце, освещая грозную, величественную картину из прозрачной, переливающейся всеми цветами радуги ледяной брони. В воздухе кружили стаи птиц — буревестники, чайки, эгмонтские куры и маленькие дымчатые птички, похожие на ласточек. Последние являлись не морскими, а прибрежными птицами. Появление морских ласточек свидетельствовало о близости берега.

Увидев резкое отличие от того, что экспедиция встречала до сих пор, мичман «Мирного» Павел Новосильский записал:

«При сильном ветре тишина моря была необыкновенная. Множество полярных птиц и снежных пестрелей (буревестников) вьются над шлюпом. Это значит, что около нас должен быть берег или неподвижные льды. Может быть, более счастливому будущему мореплавателю и столь же отважному, как наш начальник, вековые горы льда, от бури или других причин расступившись в этом месте, дадут дорогу к таинственному берегу».

А Беллинсгаузен об этом же донес морскому министру из Порт-Жаксона в Австралии:

«…Не прежде как с 5-го на 6-е число дошел до широты 69°7′30″, долготы 162°15′. Здесь за ледяными полями мелкого льда и островами виден материк льда. Коего края отломаны перпендикулярно и который продолжался по мере нашего зрения, возвышаясь к югу подобно берегу, плоские ледяные острова, близ сего материка находящиеся, ясно показывают, что они суть обломки сего материка ; ибо имеют края и верхнюю поверхность, подобную материку».

Итак, 5 февраля 1820 года шлюпы во второй раз вплотную подошли к антарктическому берегу. В этот день в книге Беллинсгаузена появилась такая запись:

«К югу представилось до 50 ледяных разнообразных громад, заключавшихся в середине ледяного поля. Обозревая пространство сего поля на восток, юг и запад, мы не могли видеть пределов оного».

Позже эту часть Антарктического континента назвали Землею Принцессы Ранхильды…

В начале марта кончалось антарктическое лето. Ночи стали длинными и темными. Поверхность воды покрывалась молодым льдом. В довершение разразился мощный шторм — самый опасный из всех предшествующих. Он захватил «Восток». Корабль был уже достаточно потрепан антарктическими бурями и требовал серьезного ремонта.

Шторм неистовствовал три дня. Был момент, когда шлюп потерял управление и его понесло на огромную льдину. Матросы оцепенели в секундном ожидании верной смерти. Но в последнее мгновение высокая волна захлестнула шлюп и отбросила его в сторону от айсберга.

После того как море успокоилось, Беллинсгаузен принял решение идти в Австралию, а потом в тропики Тихого океана. Здесь мореплаватели посетили и описали множество островов и архипелагов. На географическую карту легли острова Кутузова, Барклая де Толли, Раевского, Милорадовича, Ермолова, Чичагова. Вся группа была названа островами Россиян. После плавания на Таити и Фиджи, давно обжитые европейцами, шлюпы снова направились в антарктические воды.

9 января 1821 года со шканцев рассмотрели на горизонте чернеющее пятно. «Земля, земля!» — закричали матросы. После двух месяцев, плавания в неприветливом море юга люди увидели твердую, устойчивую сушу, с которой всегда жаждут встретиться моряки.

«Даже прелестные картины островов Россиян, — пишет один из спутников Беллинсгаузена, — не возбудили столь великой радости, какой наполнены все мы при виде крутых безжизненных скал неведомой суши. Она возникла изо льдов цепью черных каменистых гор, которые исчезают из глаз за горизонтом. Открытие ее завершает наши искания. Обретя ее, мы можем, наконец, направить свой путь к родным берегам, зная, что исполнили наш долг перед отечеством и просвещением: флаг русский развевается там, куда не проник до нас ни один мореплаватель».

На следующий день суда приблизились к границе неподвижного льда. Шлюп «Мирный» подошел к корме «Востока». В этот торжественный момент выстроенные в парадные шеренги матросы троекратно прокричали «ура!», орудия обоих кораблей дали несколько залпов.

Открытая земля оказалась островом. Его назвали высоким именем виновника существования в Российской империи военного флота — островом Петра Великого.

После плавания вокруг этого острова Беллинсгаузен подвел итог наблюдениям экспедиции над природой сплошных льдов Антарктики. Он писал:

«Огромные льды, которые по мере близости к Южному полюсу поднимаются в отлогие горы, я называю матерыми , предполагая, что сей лед идет через полюс и должен быть неподвижен, касаясь местами мелководий и островов, подобных острову Петра Первого, который находится в больших южных широтах и принадлежит также берегу, существующему (по нашему мнению) в близости той широты и долготы, в коей встречали морских ласточек».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: