Петр Семенов-Тян-Шанский - Путешествие в Тянь-Шань

- Название:Путешествие в Тянь-Шань

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Дрофа

- Год:2007

- Город:Москва

- ISBN:978-5-358-05430-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Петр Семенов-Тян-Шанский - Путешествие в Тянь-Шань краткое содержание

Книга включает мемуары выдающегося деятеля русской культуры, известного путешественника, который просто, ярко и увлекательно рассказал о том, как ему удалось фактически первым европейцем проникнуть в глубь страны Тянь-Шань, создать схему доселе неизвестных европейцам хребтов Тянь-Шаня, исследовать озеро Иссык-Куль, открыть реку Сырдарью, увидеть и изучить животный и растительный мир Передней, Средней, Центральной и Северо-Восточной Азии. Путешествия 1856–1857 годов стали своеобразной знаменательной вехой в истории изучения Центральной Азии, заложили основы последующих экспедиций Н. М. Пржевальского, В. И. Роборовского, Г. Н. Потанина и многих других в эту часть земли.

Путешествие в Тянь-Шань - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

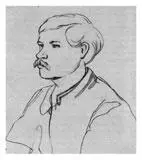

Григорий Николаевич Потанин. 1857 г. Карандашный рисунок Ч.Валиханова.

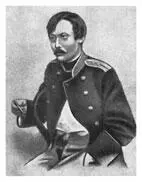

Другим лицом, особенно меня заинтересовавшим в Омске, был Чокан Чингисович Валиханов. Киргиз родом из Средней орды, он был внуком последнего киргизского хана Валия и правнуком знаменитого Аблайхана, потомка Чингисхана. Его мать была родная сестра «Митридата» киргизского народа – Кенесары Касимова. Родная его бабка по отцу – вдова хана Валия – со своими детьми оставалась верной России, в то время когда остальные ее родичи, дети хана Валия от первого брака и его братья, не хотели признавать того, что хан Валий принял русское подданство. Александр I с большим вниманием отнесся к вдове хана Валия и велел выстроить ей первый в Киргизской степи дом, в котором и родился Чокан Валиханов. Обладая совершенно выдающимися способностями, Валиханов окончил с большим успехом курс в Омском кадетском корпусе, а впоследствии, уже в Петербурге, под моим влиянием слушал лекции в университете и так хорошо освоился с французским и немецким языками, что сделался замечательным эрудитом по истории Востока, и в особенности народов, соплеменных киргизам. Из него вышел бы замечательный ученый, если бы смерть, вызванная чахоткой, не похитила его преждевременно, на двадцать восьмому году его жизни. Само собой разумеется, что я почел долгом обратить на этого молодого талантливого человека особенное внимание генерала Гасфорта и по возвращении моем из путешествия в Тянь-Шань подал мысль о командировке Валиханова в киргизской одежде с торговым караваном в Кашгар, что и было впоследствии осуществлено Валихановым с полным успехом.

Чокан Чингисович Валиханов

Цель моей двухдневной остановки в Омске была вполне достигнута, и третьего июня я выехал из Омска в Барнаул.

На пути к Барнаулу, между Иртышом и Обью, расстилалась верст на 700 обширная и интересная Барабинская степь, или Бараба, в то время еще мало привлекавшая русскую колонизацию. Дорога моя до города Каинска, на расстоянии 480 верст, шла вдоль реки Оми. На первых тридцати верстах я ехал через безлесную степь, но затем по приезде на правый берег реки опять встретился с березовым мелколесьем – «колками». В промоинах высокого левого берега Оми виднелись еще не растаявшие наносы снега. На самой степи самыми характерными травами были ковыль (Stiра pennata) и медовик (Phlomis tuberosa).

Четвертого июня погода была бурная и холодная, шел град. Местность была утомительно однообразна. Встречавшиеся деревни были хуже выстроены и казались беднее, чем в Тобольской губернии. Город Каинск, в который мы приехали к вечеру четвертого июня, мало чем отличался от крупных сибирских селений: в нем была только одна церковь, но жило, однако же, до 2700 жителей в 470 дворах.

За Каинском я окончательно расстался с Омью и с утра пятого июня достиг уже самой характерной части Барабинской степи, характеризуемой главным образом обилием озер и почти совершенным отсутствием текущих вод. За станцией Убинской, вдали, влево от дороги, осталось обширное озеро Убинское. Низменная, болотистая поверхность степи поросла березовым и ивовым мелколесьем. Некоторые перелески были украшены темно-оранжевыми, огненного цвета букетами сибирской купальницы (Trollius asiaticus). Появился на степи чуждый нашей европейско-русской равнине розовый первоцвет (Primula cortusoides). Самым распространенным кустарником была наша обыкновенная, так называемая желтая акация (Caragana arborescens), которая, будучи вывезена из Сибири в XVII веке, заполняла сады наших предков.

Обилие пресноводных озер в Барабинской степи, не имеющих стока, находилось в противоречии с распространенным тогда между географами убеждением, что всякое озеро, не имеющее стока, превращается в соленое. Очевидно, вопрос о том, при каких условиях озера, не имеющие стоков, могут сохранять свою пресноводность и при каких они становятся солеными, мог быть разрешен только внимательным и притом сравнительным изучением пресноводных озер Барабинской степи и соленых Киргизской, и хотя Барабинская степь была впоследствии посещена и изучена таким основательным ученым, каким был академик Миддендорф, еще много остается сделать для изучения озер Средней Азии, к которым так внимательно относилось и относится во все последнее тридцатилетие своей деятельности Русское географическое общество.

Шестого июня, в 9 часов утра, из-за густого соснового бора, сопровождавшего ее течение, показалась величественная река Обь. На песчаных берегах ее появились впервые и некоторые сибирские растительные формы: роскошный пурпуровый остролодочник (Oxytropis uralensis) и вид дикого горошка (Orobus alpestris), но преобладающими в сосновом бору были обыкновенная европейская брусника, черника, голубика и т. п.

Переправа через Обь заняла у меня целый день (шестого июня) с 9 часов 30 минут утра до солнечного заката. Для того чтобы совершить эту переправу, пришлось тянуться бечевой вверх по течению верст на девять. Вся эта процедура продолжалась часов семь. Затем мы уже стали переезжать поперек Оби, но, достигнув ее середины, были застигнуты сильной грозой. Дождь, сопровождаемый непрерывными молниями и сильными раскатами грома, заливал нас. С трудом мы пристали к берегу, где на возвышенности было расположено обширное село Бердское с тремя церквами.

Обь между Барнаулом и Бердским образует громадный изгиб, так что на пути из Барабинской степи в Барнаул, расположенный на левом берегу Оби, приходилось переезжать реку два раза. В Бердском я не останавливался, а продолжал свой переезд через пространство, огибаемое Обью, посреди которого протекает правый приток Оби река Чумыш.

К сожалению, мне пришлось проехать вторую станцию от Бердского – село Медведское – ночью. Между тем волнистая и живописная местность эта крайне меня интересовала, потому что здесь находились первые обнажения твердых горных пород (глинистых сланцев, кристаллических диоритов и конгломератов) Алтайского нагорья, служащих продолжением поднятия Салаирского кряжа и обусловливающих изгиб, или луку, образуемую Обью.

Когда утром седьмого июня я достиг реки Чумыш, то встретил здесь ту же песчаную почву, те же хвойные леса и ту же обыкновенную европейско-русскую растительность. От Чумыша до второй переправы мы проехали верст сорок; к Оби спустились вдоль продолговатого песчаного пригорка, на котором я с радостью встретил три новые для меня роскошные азиатские растительные формы: астрагал (Astragalus sabuletorum), солонечник (Statice gmelini) и душистую желтую дикую лилию (Hemerocallis flava). Переправа через Обь здесь была далеко не так затруднительна и опасна, как в Бердском; до Барнаула от переправы уже оставалось только тринадцать верст, и к шести часам вечера я был в городе.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: