Петр Семенов-Тян-Шанский - Путешествие в Тянь-Шань

- Название:Путешествие в Тянь-Шань

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Дрофа

- Год:2007

- Город:Москва

- ISBN:978-5-358-05430-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Петр Семенов-Тян-Шанский - Путешествие в Тянь-Шань краткое содержание

Книга включает мемуары выдающегося деятеля русской культуры, известного путешественника, который просто, ярко и увлекательно рассказал о том, как ему удалось фактически первым европейцем проникнуть в глубь страны Тянь-Шань, создать схему доселе неизвестных европейцам хребтов Тянь-Шаня, исследовать озеро Иссык-Куль, открыть реку Сырдарью, увидеть и изучить животный и растительный мир Передней, Средней, Центральной и Северо-Восточной Азии. Путешествия 1856–1857 годов стали своеобразной знаменательной вехой в истории изучения Центральной Азии, заложили основы последующих экспедиций Н. М. Пржевальского, В. И. Роборовского, Г. Н. Потанина и многих других в эту часть земли.

Путешествие в Тянь-Шань - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

На двадцатой версте от Шемонаихи, переехав через Ульбу по глубокому броду, мы достигли обширной деревни Черемшанки, расположенной у самой подошвы Углоухи. Не переменяя здесь нашей грандиозной упряжи, мы проехали еще 12 верст до деревни Бутачихи, через самую опасную часть нашего пути, так как здесь-то и было разрушено необычайными разливами искусственное сооружение, состоявшее из громадных каменных плит и тянувшееся на протяжении чуть ли не десяти верст. Подобные сооружения называются здесь «режью». Режь эта была разрушена весной 1856 года, и река разбросала по всей долине громадные камни, из которых режь была сложена.

Бутачиха – довольно обширное селение, живописно раскинувшееся по долине, расположено недалеко от той местности, в которой Ульба образуется из слияния своих составных ветвей. Самая интересная из них – шумный, быстрый и пенящийся горный поток, берущий свое начало из снегов Ульбинских белков и получивший от местных жителей название Громотухи.

День склонялся уже к вечеру, когда мы выехали из Бутачихи, но еще не совсем смерклось, когда мы доехали, наконец, до Риддерска, где нашли самое радушное гостеприимство в доме образованного горного инженера Риддерского рудника.

Во время моего путешествия по Алтаю, так же как и во время переезда через Ишимскую и Барабинскую степи, меня в высокой степени интересовал вопрос о том, как водворялось и расселялось русское население по приходе своем в страну или местность, занимавшуюся им впервые. Само собой разумеется, что подобного рода наблюдения особенно важны в Сибири – стране, в которой процесс колонизации не прекращается и доныне.

Нет сомнения, что весь процесс водворения и расселения русского населения находится во власти и прямой зависимости не только от свойств переселяющихся, но и еще более от местных условий страны, в которую направляется переселение. Меня прежде всего интересовал вопрос: как селились первоначально сибирские переселенцы – одиночно (хуторами) или более или менее скученно, то есть крупными поселками. Вопрос этот легко разрешался в стране типа Ишимской степи. Здесь, как и в большей части черноземного сухого континентального пространства Европейской России, жить в междуречных районах, за отсутствием воды, невозможно, а потому можно только селиться на берегах рек и пресных озер. Притом же вся южная, смежная с киргизскими ордами полоса Сибири была так мало обеспечена от набегов кочевников в XVIII веке, что сельское хозяйство хуторского населения не было гарантировано от разорения, и русским приходилось селиться крупными поселками. Поэтому и ныне в Ишимском уезде, со времени занятия этой страны русским населением, слишком мелких поселков не существует: условия природы и истории страны препятствовали здесь развитию хуторов или заимок.

В иных условиях находились переселенцы Алтая. Здесь природа, богатая водой и строительными материалами, не препятствовала расселению всюду и поощряла развитие сельского хуторского хозяйства; но, несмотря на это, переселенцы, которые начали водворяться в Алтае с начала второй четверти XVIII века, располагались довольно крупными селениями (от 15 до 30 дворов).

Зависело это от того, что при первоначальном водворении переселенцев, приходивших сюда издалека, борьба с дикими силами природы была непосильна отдельным переселенцам (хуторянам) и заставляла их сплачиваться как для эксплуатации местных богатств, так и для самозащиты против соседних кочевников и бродячих инородцев в более или менее значительные селения. Это облегчалось еще и тем, что первые русские переселенцы Алтая XVIII и XIX веков составляли, как, например, старообрядцы и казаки, крепкие союзы уже на местах прежнего своего жительства в Европейской России или на Урале.

Первый акт водворения переселенцев в новозанятой стране состоял в постройке (там, где это допускалось присутствием воды и строительных материалов, а именно строевого леса или, по крайней мере, глины) более или менее скученного селения; широкое обнесение его обширной изгородью, которой обозначалось общее землевладение первой необходимости – общий выгон (поскотина), а затем сосредоточение на этом выгоне самого дорогого для них и необходимого для обеспечения существования защищенного от набегов хищных зверей и полудиких кочевников домашнего скота. Только со второго года своего водворения переселенец принимался за земледелие, присваивая себе из общей массы земель, занятых его колонизацией путем беспрепятственного захвата, столько земли, сколько он мог обработать. Он расчищал ее от растительных зарослей (лесных, кустарных или травяных) для посева. Все односельцы с уважением относились к его правам на росчисти, и так как никто не оспаривал этих прав, то переселенцу не было надобности до поры до времени занимать новые земли для образования хуторов. Он продолжал жить в своем дворе и в своем селении до тех пор, пока не бросал своей истощившейся пашни, и заводил хутор (заимку) на свежем месте только тогда, когда не находил земли для новой росчисти близко и когда для образования ее необходимо было ему переселиться, хотя бы временно, на новое место. Таким образом и возникали заимки и выселения в них, но не ранее как через несколько лет после первоначального поселения в стране или местности. Однако такие вторичные переселения были вызываемы не одними экономическими соображениями, а имели иногда целью уход от притеснений религиозных и иных, как это случилось в Алтае при бегстве староверов «за камень», то есть через горный хребет в бассейн реки Бухтарма.

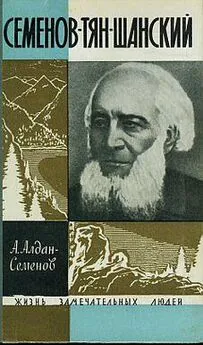

Петр Петрович Семенов во время экспедиции на Тянь-Шань. 1856 г. Карандашный рисунок художника П.Кошарова

Посещенные мной в 1855 году поселки Алтая сохранили и до половины XIX века свои первоначальные крупные размеры и не рассыпались на хутора; еще менее могли рассыпаться крупные поселки вдоль Большого сибирского тракта и в Ишимской степи, где сама природа не допускает, как и на черноземном пространстве России, расселения жителей мелкими хуторами на небольших отрубных участках, что, однако, возможно не только во всем полесье Европейской России, начиная от Новгородской Руси и Московской промышленной области до Вятской и Пермской губерний, но также и на крайнем нашем Востоке – за Байкалом и до Японского моря.

Возвращаюсь к продолжению своего рассказа. 25 июля, на второй день нашего приезда в Риддерск, мы предприняли с Коптевым восхождение на Ивановский белок. Выехали мы с рассветом в экипаже до того места, где река Громотуха выходит из своего дикого ущелья в долину, в которой, сливаясь с рекой Тихой, образует Ульбу. Здесь мы пересели на ожидавших нас с проводниками верховых лошадей.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: