Николай Непомнящий - Колесницы в пустыне

- Название:Колесницы в пустыне

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1981

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Непомнящий - Колесницы в пустыне краткое содержание

В книге сообщается об эпизодах из истории Африки, еще недостаточно изученных наукой, которые благодаря своим чрезвычайно широким временным и географическим рамкам привлекают внимание ученых самого различного профиля. Автор использовал некоторые новые материалы по истории географических открытий и этнической истории народов Юго-Восточной Африки, собранные им во время работы в Мозамбике.

Колесницы в пустыне - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

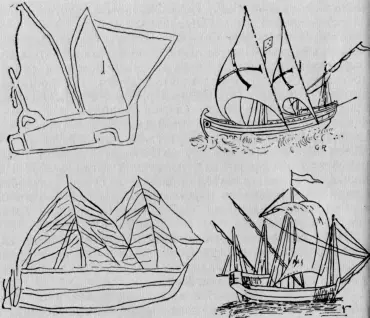

Финикийцы в Южной Африке? За две тысячи лет до португальцев? Этого ученые из Лиссабона и Порту никак не хотели допускать. Англичане, более объективно настроенные в отношении географических открытий высказались в пользу финикийцев. Ведь рисунки органически дополнили известные данные Геродота плавании вокруг Африки при фараоне Неко… «Каравеллы — лучшие из судов, бороздящих моря, и нет места, где бы они не могли пройти», — писал средневековый хронист. Добавим к этому: лучшие из судов средневековья. А ведь были еще античные суда, и плавали они быстрее, а порой и дальше португальских. Доказательств этого с каждым годом все больше и больше.

…В XI веке до н. э. древний Египет стал постепенно терять свою государственную независимость. В 730 го дудо н. э. он был завоеван войсками африканского государства Напата. В 685 году до н. э. фараону Псамметиху удалось на время установить независимость страны, призвав на помощь греческих и малоазиатских наемников. В 671 году ассирийцы захватили Мемфис, древнюю столицу Египта. И сам Псамметих, и его сын Неко все чаще открывали морские порты теперь уже не только для финикийских, но и для греческих кораблей. В Средиземноморье зарождалась новая сила, способная достойно конкурировать с финикийским и египетским флотами. И Неко, пытавшийся вновь поднять престиж страны и продемонстрировать мощь египетского флота, приказал финикийским мореходам, находившимся у него на службе, обогнуть Африку с юга. Это было крупнейшим географическим предприятием древности.

«…Ливия же (имеется в виду Африканский континент. — Авт.), по-видимому, окружена морем, кроме того места, где она примыкает к Азии; это, насколько мне известно, первым доказал Неко, царь Египта. После прекращения строительства канала из Нила в Аравийский залив царь послал финикиян на кораблях. Обратный путь он приказал нм держать через Геракловы Столпы, пока не достигнут Северного моря и таким образом не возвратятся в Египет. Финикияне вышли из Красного моря и затем поплыли по Южному. Осенью они приставали к берегу и, в какое бы место в Ливии ни попадали, всюду обрабатывали землю; затем дожидались жатвы, а после сбора урожая плыли Дальше. Через два года на третий финикияне обогнули Геракловы Столпы и прибыли в Египет. По их рассказам (я-то этому не верю, пусть верит, кто хочет), во время плавания вокруг Ливии солнце оказывалось у них на правой стороне».

Таков рассказ Геродота об этом плавании вокруг Африки в VI веке до н. э. «Отец истории» посетил Египет в 450 году до н. э. и слышал там этот рассказ от жрецов. Больше о плавании не упоминал никто — может быть, потому, что его организаторы пожелали сохранить в тайне результаты экспедиции.

Скудные строчки этого сообщения вызвали сомнения еще в греко-римскую эпоху. Другие античные авторы оспаривали его, ибо, по их представлениям, «Ливия» (то есть Африка) смыкалась с Азией на юге. Кроме того, древние считали наименее вероятной ту часть рассказа, которую современные исследователи считают доказательством подлинности плавания. Имеется в виду сообщение о том, что путешественники, плывшие на запад, видели солнце справа, то есть на севере. Значит, корабли зашли далеко на юг и могли наблюдать это у южной оконечности материка. Не верят Геродоту и потому, что он ни словом не обмолвился о тропической растительности, огромных реках, впадающих в океан, диких животных, поселениях местных жителей и прочих атрибутах африканского побережья. Однако подобный аргумент ex silentio (основанный на умолчании) нельзя считать основанием для того, чтобы не верить Геродоту. И если он в своих трудах не упомянул Массалию и Рим, то отсюда вовсе не следует, что этих городов в его время не было.

Некоторых ученых смущает расстояние в 25 тысяч километров, которое надо было покрыть, чтобы обогнуть Африку по морю. Однако нетрудно предположить, что суда все время держались вблизи берегов; к тому же первые мореходы, плававшие в Индию и обратно, огибали близ берегов огромную дугу Аравийского полуострова и также проходили огромное расстояние. К этому можно добавить, что интересующее нас плавание проходило в основном в благоприятных для судоходства водах, чего, кстати, не скажешь о плаваниях по Тихому океану малайцев и полинезийцев, покрывавших в утлых лодках гигантские расстояния по отнюдь не спокойным водам Южных морей. И, наконец, для нас будет небезынтересным заключение немецкого ученого А. Херена, считающего, что у фараона Неко, который приказал строить флот на Средиземном и Красном морях, пытался соединить эти моря каналом, вторгся в Азию и захватил ее до Евфрата, вполне могла возникнуть мысль отправить в разведывательное плавание вокруг Африки флотилию судов.

Попытаемся приблизительно восстановить маршрут этого необычного и удивительного предприятия. Надо исходить из того, что финикийцам была знакома дорога до мыса Гвардафуй, на полуострове Сомали, — восточной оконечности Африки. Они могли отплыть осенью из района современного Суэца на хорошо оснащенных пятидесятивесельных судах. Вскоре они достигли бы мыса Гвардафуй. Течения и ветра этого района восточноафриканского побережья помогли бы мореходам, им даже не понадобились бы весла. А у мыса ветер ударил в паруса и погнал корабли на юг. Приближаясь к экватору, они некоторое время сопротивлялись северо-восточному пассату, но потом их подхватило Мозамбикское течение и донесло до юга Африки. К их большому удивлению, солнце здесь было видно справа, то есть на севере. Поздней весной они прибыли в район бухты Святой Елены и в первый раз за много месяцев ступили на твердую землю. Вырастив урожай пшеницы (он созрел к ноябрю), они поплыли дальше и тут же попали в Бенгельское течение, которое донесло корабли до устья Нигера, в Гвинейском заливе. В конце марта в районе этой реки они вновь увидели в зените полуденное солнце. Работая веслами — здесь им встретилось противотечение, путешественники миновали мыс Пальмас (территория современной Либерии). Следующий этап путешествия был нелегким, так как пришлось бороться с пассатом и Канарским течением. Но солнце, сиявшее на небосклоне точно так же, как на их родине, вселяло в путешественников надежду на скорый конец плавания. В ноябре они достигли марокканских берегов и ступили на них, чтобы вновь посеять пшеницу и запастись провизией. В июне следующего года урожай был собран, и корабли двинулись дальше на север. Скоро они миновали Гибралтарский пролив и поплыли по знакомым водам Средиземноморья. Через несколько недель корабли стали на якорь в дельте Нила…

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: