Лев Шильник - Удивительная история освоения Земли

- Название:Удивительная история освоения Земли

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «ЭНАС»010217eb-b049-102b-b8f2-843476b21e7b

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-93196-961-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Лев Шильник - Удивительная история освоения Земли краткое содержание

Книга посвящена тому, как многие тысячи лет человечество осваивало нашу планету. Это история, полная трагических исходов, драматической борьбы и курьезных случайностей. История заселения континентов и островов, покорения морей, океанов и полюсов. История великих географических открытий. Герои книги – античные мореходы и средневековые викинги, китайские флотоводцы и русские купцы, географы, картографы и судостроители, путешественники и пираты, серьезные исследователи и лихие искатели приключений.

Удивительная история освоения Земли - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

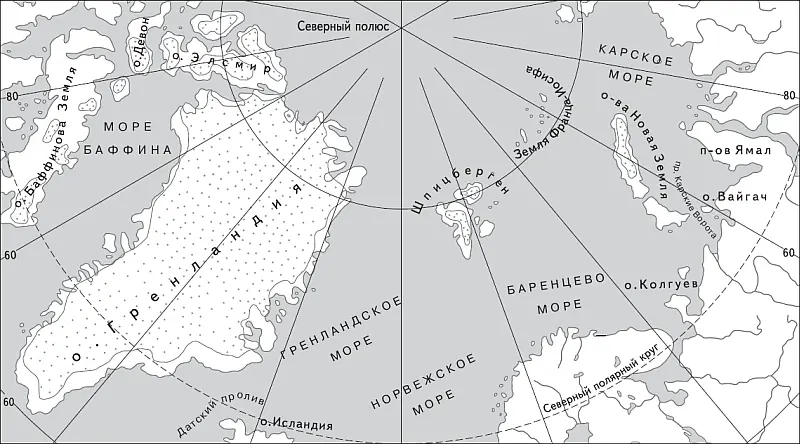

Когда светило елозит над горизонтом, упорно не желая расправить плечи, погода не шепчет. Поэтому и климат в районе Северного полюса – не для отдыха: до минус 40 градусов зимой и около ноля летом, к тому же свирепые шквалистые ветры, пурга, метели. Древние не пришли к единому мнению относительно формы Земли, ибо слово «климат» в буквальном переводе с греческого означает «наклон». Однако абсолютизация одного-единственного параметра всегда грешит некоторым упрощением. Спору нет, угол падения солнечных лучей – фактор весьма существенный, но если бы дело заключалось только в нем, арктические температуры упали бы так же низко, как и в Антарктике, на противоположном конце планеты, чего в реальности не наблюдается. Как ни странно, но самые жестокие морозы в Северном полушарии отмечаются не среди паковых льдов близ полюса, а много южнее – в континентальных районах Евразии. Например, в якутском Верхоянске столбик термометра зимой нередко опускается ниже минус 70 градусов по Цельсию, а на Земле Франца-Иосифа, которая лежит далеко за полярным кругом, около 80° северной широты, средние температуры февраля вполне сопоставимы с уральскими морозами (чуть меньше 30 градусов). Относительная мягкость арктического климата объясняется не только равномерным дыханием Мирового океана, чьи воды обладают огромной теплоемкостью, но и теплыми морскими течениями, в частности Гольфстримом, отдельные ветви которого проникают в Арктику достаточно далеко.

Гренландия, Шпицберген, Земля Франца-Иосифа, Новая Земля

Новая Земля, Северная Земля, Ямал, Таймыр

Тем не менее север есть север, и освоение арктических архипелагов всегда было и остается непростой задачей, поскольку от 8 до 11 миллионов квадратных километров Северного Ледовитого океана с прилегающими морями (в зависимости от сезона) постоянно сковано дрейфующими льдами. И хотя в районе Северного полюса никогда не бывает таких поистине космических температур, как на высокогорном антарктическом плато (в 1959 году на российской антарктической станции «Восток» была зарегистрирована рекордно низкая температура – 89,3 градуса ниже нуля по Цельсию), преодоление мощных торосистых льдов, перемежающихся с участками открытой воды, сопряжено с немалыми трудностями.

Если легендарному Пифею доверять на все сто нелегко (даже земляки и младшие современники массалиота без обиняков называли его лжецом, например историк Страбон и географ Эратосфен), то в отношении средневековых норманнов никаких сомнений быть не может. В Северной Атлантике они чувствовали себя как дома, а по мнению некоторых историков, отдельным смельчакам удалось обогнуть Скандинавский полуостров, просочиться в Белое и Баренцево моря, основать поселения на Шпицбергене и даже посетить Новую Землю. Что и говорить, размах впечатляющий.

Конечно, норманны на пике своей экспансии были блистательными мореходами, непревзойденными покорителями высоких широт, однако и другие народы не сидели сложа руки. К началу IX века в основном завершились арабские завоевания, в ходе которых возник так называемый Халифат – сильное феодально-теократическое государство, подмявшее под себя страны Ближнего и Среднего Востока, Северной Африки и Юго-Западной Европы. На рубеже тысячелетий в кругах знати от Испании до Китая резко подскочил спрос на драгоценную пушнину. Собольи, куньи, бобровые, горностаевые и беличьи меха шли на отделку головных уборов, шуб и кафтанов, но особенно ценились шкурки соболей и черно-бурых лисиц. Спрос, как известно, определяет предложение, и тороватые арабские купцы немедленно устремились в северные края, богатые пушниной. Кроме отборных мехов, из «полночных стран» вывозили мамонтовую кость и хитрый продукт под названием «рыбий зуб» (моржовый клык), из которых искусные хорезмские резчики выделывали шкатулки и гребни. Обычно торговля велась через Волжскую Булгарию (государство в Среднем Поволжье и Прикамье, населенное финно-угорскими народами, было громадным рынком по продаже мехов на среднем участке волжской магистрали). В междуречье Камы и Вятки, среди лесов, болот и холмов-увалов, еще в конце XVIII века стали регулярно находить клады так называемого «восточного серебра». В наши дни эти ценные предметы – светильники, серебряные блюда, витые шейные обручи-гривны – датируются в широком диапазоне: от IV до VIII века н. э., однако большая часть находок попала на Урал и в Предуралье не раньше IX века. Историк В. П. Даркевич пишет:

Но даже предприимчивые арабские купцы дальше Булгара предпочитали не ездить: риск был слишком велик, а преувеличенные слухи об опасностях, подстерегающих путников в «Стране Мрака», отпугивали самых неустрашимых. Меновую торговлю с таежным Прикамьем вели сами булгары. О далеких скитаниях булгарских скупщиков пушнины свидетельствуют серебряные украшения из их страны – браслеты, подвески-лунницы, шейные цепи, собранные археологами на Чепце, верхней Каме, Вычегде и Тоболе. Вверх по Чусовой «восточное серебро» проникало на Средний Урал и в Зауралье. Булгары достигли и земель Йуры (Югры русских летописей) – предков хантов (остяков) и манси (вогулов), живших по обоим склонам Северного Урала и в низовьях Оби.

Нельзя исключить, что отдельные смельчаки из числа арабских купцов сумели проникнуть гораздо дальше – за полярный круг и даже к берегам Ледовитого океана. Вот что пишет, например, Абу Хамид ал-Гарнати, арабский путешественник (родом из Гранады), побывавший в Булгарии и русских землях в XII веке:

Лето у них бывает очень длинным. Так что, как говорят купцы, солнце не заходит сорок дней, и зимой ночь бывает такой же длинной. <���…> А дорога к ним по земле, с которой никогда не сходит снег; и люди делают для ног доски и обстругивают их… Перед и конец такой доски приподняты над землей, посредине доски место, на которое идущий ставит ногу, в нем отверстие, в котором закреплены прочные кожаные ремни, которые привязывают к ногам. А обе эти доски, которые на ногах, соединены длинным ремнем вроде лошадиных поводьев, его держат в левой руке, а в правой руке – палку длиной в рост человека. А внизу этой палки нечто вроде шара из ткани, набитого большим количеством шерсти, он величиной с человеческую голову, но легкий. Этой палкой упираются в снег и отталкиваются палкой позади, как делают моряки на корабле, и быстро двигаются по снегу. И если бы не эта выдумка, то никто не мог бы там ходить, потому что снег на земле вроде песка, не слеживается совсем.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: