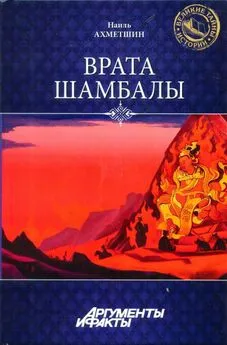

Наиль Ахметшин - Тайны Шелкового пути

- Название:Тайны Шелкового пути

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:М.: Вече, 2002. — 416 с.

- Год:2002

- ISBN:5-7838-1172-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Наиль Ахметшин - Тайны Шелкового пути краткое содержание

История легендарного и великого Шелкового пути полна загадок и тайн. Здесь возникали и исчезали древние цивилизации, зарождались новые этносы и гибли целые народы, создавались бесценные памятники культуры, совершались удивительные открытия прославленными путешественниками.

О многовековых тайнах Шелкового пути и его современном облике, о древних загадках Китая и его нынешнем развитии рассказывается в книге кандидата исторических наук Н. Х. Ахметшина, дважды путешествовавшего по великому Шелковому пути.

В книге использованы фотоиллюстрации Ахметшиной Ренаты Наильевны!Книга издана в авторской редакции

Тайны Шелкового пути - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Визит Чжан Цяня в Усунь имел место, согласно старинным хроникам, в 119 г. до н. э. Известно, что императорский порученец установил хорошие контакты с центрально-азиатскими правителями и договорился об обмене посланниками. Этому во многом способствовали личные качества Чжан Цяня: мобильность, благожелательность и терпимость, доверие к людям. Поэтому неудивительно, что реакция его собеседников, как правило, была адекватной. Фреска в полной мере передает атмосферу обстоятельной и конструктивной беседы, взаимного уважения и почтения, заинтересованности сторон в проведении диалога и служит хорошим напоминанием о ценности искусства дипломатии.

Пещера 156 поражает масштабностью повествования о Чжан Ичао. На трех стенах — восточной, южной и северной — рассказывается о национальном герое, который на закате династии Тан вернул под юрисдикцию Китая земли на северо-западе страны.

С 781 г. в течение почти 70 лет Дуньхуан находился под властью тибетцев. VII–VIII вв. — период расцвета тибетского государства. Его правители расширили свои границы за счет присоединения Сиккима, Бутана, Непала и других территорий. Тибет оказывал решающее влияние и на ситуацию в Центральной Азии. В это время Дуньхуан оказался оторванным от собственно Китая. В середине IX века здесь вспыхнуло народное восстание под руководством выходца из аристократической семьи Чжан Ичао. В 848 г. Дуньхуан и прилегающие к нему территории были освобождены. Местное население обратилось за поддержкой к танскому правительству, однако ввиду того, что земли на востоке были под контролем тибетцев, регион оставался в изолированном положении.

В мае 1987 г. на экраны китайских кинотеатров вышел исторический фильм «Посланник в пустыню». Сложный сюжет, захватывающие интриги, таинственные похищения и убийства, мастерски сделанные батальные сцены вызвали большой интерес у аудитории.

Время действия — конец 40-хгг. IX в. Танский император Сюаньцзун получает сообщение о смерти тибетского правителя, междоусобной борьбе в Тибете и восстании под руководством Чжан Ичао в Шачжоу (Дуньхуане). Чжан Ичао просит прислать китайские войска и с их помощью разбить тибетцев. Однако по совету чиновников император решает отправить в Шачжоу буддийского монаха Вэньхуэя, знающего несколько языков и пользующегося авторитетом среди буддистов.

Его прототипом, безусловно, был монах Хунбянь, действительно в те годы посланный императором в район коридора Хэси. Последнего высоко почитали в Дуньхуане, о чем свидетельствует пещера, высеченная в его честь. Ей предстояло сыграть выдающуюся роль в судьбе Могаоку, но об этом подробно будет рассказано в следующей главе.

Через трудности и лишения лежит путь монаха, но он убежден: только мирными средствами можно решить все проблемы, уважая честь и достоинство народов, населяющих эти земли. Одна из ключевых сцен фильма — церемония жертвоприношения в Шачжоу, во время которой восставшие хотят казнить пятерых тибетцев, попавших в плен. Вэньхуэй (Хунбянь) в решающий момент обращается к собравшимся: «Начиная с императора Тайцзуна, танское правительство сохраняло хорошие отношения с государствами, лежащими на западе. Восстание освободило от тех страданий, которые обрушились на вас. Император испытывает симпатию к вам, но не нужно творить зло в ответ на зло. Нам нужен долгий мир между странами. Больше не надо кровопролития. Все народы должны жить в мире и наслаждаться им».

Нельзя не согласиться со словами монаха. Они актуальны и для танского Шачжоу, и для современного Дуньхуана, и для развития отношений нынешнего Китая со всеми странами мира. Видимо, не случайно картина стала первым фильмом совместного производства кинематографистов КНР и Тайваня.

Фрески из пещеры 156 возвращают зрителя к тем событиям и дают представление о суровых и смутных годах далекого прошлого. Кавалькада всадников, боевые ряды повстанческой армии, ее штаб, сам Чжан Ичао и даже его супруга придают всему действу яркий колорит и некую динамику.

Самые ранние работы дуньхуанских мастеров относятся к IV–VI вв., т. е. периоду династий Северная Лян (397–460 гг.), Северная (Тоба) Вэй (386–534 гг.), Западная Вэй (534–556 гг.) и Северная Чжоу (557–581 гг.). Кочевые племена, регулярно вторгавшиеся в те годы на территорию Китая с севера и северо-запада, нередко весьма энергично воспринимали новую культуру. Так, правитель Северной Вэй — крупного государства, созданного этносом тоба, Сяовэньди не только перенес столицу в древний город Лоян (совр. провинция Хэнань), но и успешно осуществил кардинальные реформы, адаптировав китайские ценности к реалиям своего народа.

Параллельно в это сложное время социально-политических потрясений идеи буддизма активно проникают на территорию Китая и оказываются востребованными. Его концепции страдания и освобождения (нирвана) становятся прибежищем от тревог и сумятицы текущей жизни. Идет процесс интеграции буддизма в культурный слой и государственную структуру. Из Индии через Западный край приходили иноземные проповедники, а китайские паломники отправлялись в буддийские государства. Дуньхуан оказался в центре интеллектуального осмысления нового для Поднебесной религиозного учения.

В скульптурных композициях и особенно фресковой живописи этого периода бросается в глаза влияние индийской традиции с элементами эллинистической культуры: будды, бодхисатвы и монахи поражают изяществом и мягкостью форм, длинными развивающимися одеждами, нежными тонами, особенно удивительными сочетаниями бирюзовых и зеленых (пещеры 259, 288, 432). Мир животных на стенописи представлен великолепными птицами с длинными и пестрыми хвостами, антилопами, оленями, зайцами, несущимися среди лесов и скал (пещеры 249, 257, 285). Своеобразными художественными символами Дуньхуана стали музыканты, танцоры и летящие небесные феи — такие, например, как в пещерах 285 и 288 (Западная Вэй), 290, 299 и 428 (Северная Чжоу). Многие сюжеты как бы наполнены удивительной музыкой. По подсчетам китайского ученого Чжэн Жучжуна, в росписях примерно 200 пещер присутствуют эти мотивы: отдельные музыканты, коллективы исполнителей и, естественно, инструменты.

Легкое потрясение испытываешь при осмотре пещеры 428 (Северная Чжоу). «Летящие святые» буквально переносят в церковь Спаса на Ильине, что в Великом Новгороде. Фрески Феофана Грека с их безудержной экспрессией и редким по глубине воздействием на зрителя словно получили энергетический заряд от дуньхуанских святых. Впечатление усиливает и схожий творческий прием мастеров — так называемые пробела, которые делают лики божеств более выразительными и отчужденными от мирской суеты.

Искусство скоротечной эпохи Суй (581–618 гг.) не столь впечатляюще. Скульптурные изображения излишне статичны. Головы и туловища будд и бодхисатв выглядят несколько неестественно: одни чересчур велики, другие — удлиненны (пещеры 244, 302, 419, 420, 427). В плафонной живописи преобладает растительный орнамент, а главная роль отводится важному буддийскому символу — лотосу (пещера 311). Жанровые зарисовки рассказывают о буднях караванных маршрутов (пещеры 204, 302 и 420).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: