Григорий Логвин - Чернигов, Новгород-Северский, Глухов, Путивль

- Название:Чернигов, Новгород-Северский, Глухов, Путивль

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Искусство

- Год:1980

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Григорий Логвин - Чернигов, Новгород-Северский, Глухов, Путивль краткое содержание

Чернигов, Новгород-Северский, Глухов, Путивль — древнейшие города нашей Родины в земле северян, о которых на заре нашей истории летописец говорил, что они «седоша на Десне и по Семи и по Суле».

Чернигов, Новгород-Северский, Глухов, Путивль - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Первые известные по источникам починки и переделки Пятницкого храма относятся к 1670 г., когда на деньги черниговского тогда еще полковника, а позднее генерального обозного, Дунина-Борковского была сделана новая кровля. Большие работы велись также в 90-х гг. XVII в., может быть, не без участия украинского архитектора Ивана Зарудного.

Тогда на восточном фасаде был возведен фигурный фронтон, завершенный зубцами, увенчанными рипидами. Выразительными были абрис фронтона, изящная криволинейная «бровка» — карнизик ниже зубцов, — очерчивающая прихотливую по форме плоскость с лепным гербом гетмана. На западном фасаде фронтон был сложнее. Он состоял из трех частей, расположенных ступенчато, каждая из которых имела такое же венчание, как и фронтон на восточном фасаде. Подобные зубчатые фронтоны имеются только на Военно-Никольском и Богоявленском соборах в Киеве, возведенных в конце XVII в. Иваном Зарудным с участием Осипа Старцева. Впервые соображение об авторском участии Ивана Зарудного в сооружении этих двух зданий было высказано И. Грабарем. Нам кажется, что его предположение может быть подтверждено как архитектурным анализом, так и историческими событиями. Зарудный был выдающимся зодчим, о чем свидетельствуют его постройки в Москве. Зная Зарудного как талантливого архитектора, Петр I, конечно, не преминул вызвать его к себе, а чтобы как-то компенсировать гетману Мазепе утрату такого крупного мастера и для завершения начатых Зарудным работ он посылает ему Осипа Старцева. Поразительное тождество архитектурных деталей Пятницкой церкви, относящихся к концу XVII в., и киевских Богоявленского и Военно-Никольского соборов не случайно: бесспорно, фронтоны черниговской постройки являлись творчеством Ивана Зарудного.

В XVII в. при Пятницкой церкви был учрежден девичий монастырь; были построены деревянная ограда и рубленые кельи. Но в 1750 г. во время сильного пожара монастырь сгорел. В 1755 г. храм не только был восстановлен, но и расширен: с его северной стороны соорудили небольшую пристройку. Над ней и над апсидами были сделаны в стиле украинского барокко маленькие грушевидные главки, а над куполом возведен очень красивый барочный двухъярусный верх. В 1820-х гг. была построена новая каменная ограда, в которой разместились небольшие торговые помещения, а также сооружена двухъярусная колокольня по проекту архитектора Карташевского. Колокольня очень хорошо вязалась с архитектурой ограды и церкви *.

Древняя Пятницкая церковь принадлежит к типу небольших (8,20X12,50 м) четырехстолпных, трехапсидных, однокупольных храмов. Но этот простой, распространенный в XII в. тип зодчий разработал по-новому. Четыре опорных столба мастер расставляет широко, и таким образом помещения вокруг подкупольного квадрата оказываются очень узкими (ил. 18). Это позволяет ему по-новому конструктивно решить угловые части здания на фасадах: он делает их в четверть окружности, в виде полузакомар. В плане ширина храма к длине относится, как 1: 1,3, поэтому он в объеме воспринимается как причудливый столп-башня. Апсиды не имеют характера мощных полуцилиндров, они значительно ниже собственно церкви и не сильно выступают. Благодаря этому подчеркивается вертикальное движение массива. Так как боковые нефы очень узки, на фасадах преобладает средняя часть, выявленная стройными пучковыми пилястрами, отвечающими внутренним опорным столбам. Переход от основного объема церкви к барабану главы осуществлен при помощи арок-закомар, расположенных в три ступени, что придает ее силуэту необычайную динамичность и выразительность. Она воспринимается как скульптурное произведение, и обозревать ее лучше всего обходя вокруг (ил. 20). С восточной стороны неподвижность полукружий апсид нарушается линиями тонких полуколонок, которые в венчании соседствуют с «городочным» орнаментальным поясом и поясом маленьких неглубоких нишек, расположенных в завершении. Изящная мережка «городков» облегчает стены полузакомар трех других фасадов церкви. Нарядность и легкость ее архитектуре придавали не только пучковые пилястры, узкие вытянутые окна и «мережчатые» узоры, но и цветные фресковые орнаменты, когда-то украшавшие стены под бровками окон. Подобный прием применения цвета, видимо, был позаимствован из народной архитектуры.

* После восстановления храма в 1962 г. колокольня была разобрана.

33. Церковь св. Екатерины. Начало XVIII в.

Интерьер, как и внешний облик Пятницкой церкви, также пронизан движением (ил. 21). Интересна необыкновенная смелость его конструктивного решения и, главное, совершенно необычное, проведенное с большим мастерством высотное раскрытие внутреннего пространства. Ввиду того что хоры, занимающие только западную часть храма, очень узки, они не нарушают цельности интерьера, не усложняют, не дробят его. Перед зрителем, вошедшим в храм, сразу открывается вид на подкупольное пространство, господствующее над узкими боковыми частями. Тонкие опорные столбы как бы только намекают на его границы, но не отгораживают, не противопоставляют его пространству боковых частей храма. Здесь нет сложных членений, как это имеет место в громадных пятинефных соборах с просторными хорами, с большим числом арочных проемов и опорных столбов; нет сложных пересечений криволинейных очертаний множества арок и пролетов; все ясно, все подчинено одному порыву вверх, к свету, к зениту купола.

Пятницкий храм намного превзошел смелостью и новизной примененных в нем конструкций, а также композиционного решения все, что до этого было сделано. Возможно, создателем его был зодчий Петр Милонег. Но кто бы он ни был, он выступает как гениальный мастер, утверждающий новые принципы архитектурной эстетики. Он нарушает незыблемость и замкнутость «кубического» храма во имя новых эстетических идеалов. В Пятницкой церкви впервые с такой необыкновенной силой и красотой выявлены художественные возможности высотного раскрытия внутреннего пространства.

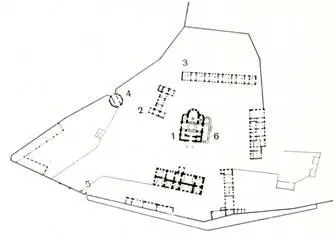

34. Елецкий монастырь. План:

1 — Успенский собор; 2- палатный корпус; 3 — кельи; 4 — башня-колокольня; 5 — главный въезд; 6 — усыпальница Лизогубов

В архитектуре Пятницкой церкви были заложены плодотворные идеи, которые позже получат развитие у зодчих Москвы и Украины. В русском зодчестве это будет применение для создания башнеобразных объемов ступенчатых подпружных арок, которые затем превратятся в конструктивную систему кокошников, а в украинской — изобретение конструкции «заломов».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: