Григорий Логвин - Чернигов, Новгород-Северский, Глухов, Путивль

- Название:Чернигов, Новгород-Северский, Глухов, Путивль

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Искусство

- Год:1980

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Григорий Логвин - Чернигов, Новгород-Северский, Глухов, Путивль краткое содержание

Чернигов, Новгород-Северский, Глухов, Путивль — древнейшие города нашей Родины в земле северян, о которых на заре нашей истории летописец говорил, что они «седоша на Десне и по Семи и по Суле».

Чернигов, Новгород-Северский, Глухов, Путивль - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

47. Ильинская церковь. XII в.; XVII в.

Внутри Успенский собор также величав и строг. Благодаря тому что хоры отсекают только его западную часть, находясь только над притвором, центральное подкупольное пространство хорошо выделяется. Благодаря обилию окон интерьер выглядит светлым и покойным. В нем нет ни мрачности, ни резких контрастов; здесь все внушительно, просто и ясно. Спокойные линии опорных столбов подпружных арок влекут взор к освещенному, как бы парящему куполу. Ничто не нарушает безмятежного ощущения силы и равновесия, гармонии пространства, организованного с таким мастерством. Маленькая апсидка крещальни, украшенная вверху аркатурой и пояском поребрика, только оттеняет строгость и совершенство нерасчлененного пространства интерьера. Хоры ограждены от боковых нефов глухими стенами, в центральный неф они открываются двухпролетной аркой с крестчатым столбом посередине. Подобная конструкция аналогична хорам Кирилловской церкви в Киеве.

К сожалению, богатое и, вероятно, также очень оригинальное убранство Успенского собора не сохранилось. Но найденные во время археологических исследований витражные стекла интенсивного красно-розового, синего, желтого, лилового и голубого цветов говорят о роскоши и красочности существовавших когда-то здесь витражей. Пол был сделан из разноцветных керамических плиток, среди которых встречаются плитки зеленого, желтого и коричнево-красного цвета, создававшие яркий нарядный узор.

Древние фрески, уцелевшие после татаро-монгольского нашествия, видимо, почти полностью погибли во время пожара Чернигова в 1750 г., ибо перед исследователями Успенского собора, когда он стал доступен для изучения в 1930-х гг., открылись лишь небольшие фрагменты. Но и эти остатки живописи — фрагменты композиций «Страшного суда», «Крещения», «Трех отроков в пещи огненной», а также мужских и женских фигур неизвестных святых (возможно, Константина и Елены) — позволяют догадываться о своеобразии и высоком художественном качестве этих росписей. Уцелевшим ликам из «Страшного суда» пока не удалось подыскать аналогий — настолько они самобытны; они, видимо, являются лицами праведников, идущих в рай. Они изображены не фронтально, а в легком повороте вправо. На первом плане видны два мужских лика и один женский, на втором — еще один мужской (ил. 40). Они написаны с примечательным мастерством. Энергичной линией мастер уверенно обрисовывает крупные, совершенно славянские широкие лица: крутые выпуклые лбы, мясистые, с широкими ноздрями носы и большие глаза. Неширокие, коротко остриженные бороды усиливают впечатление «крупности» ликов. Особенно удивляют выразительные спокойные глаза и большие, неплотно сжатые губы. В лепке формы отсутствуют острые удары кисти, резкие переходы, но вместе с тем мазок отличается уверенностью и энергией. Точность и экономичность письма поразительны — нигде нет ни одной лишней линии.

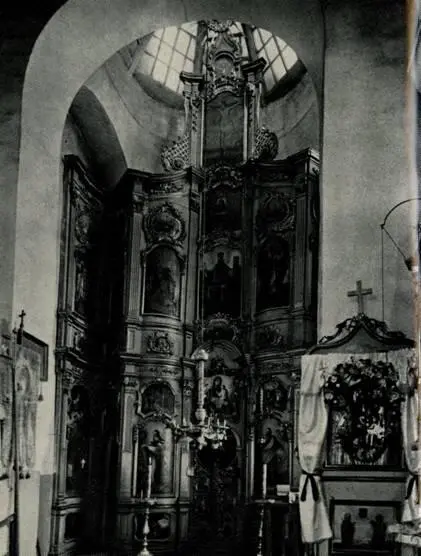

48. Иконостас Ильинской церкви. 1774

Из двух неизвестных святых особое внимание привлекает женская фигура, — возможно, св. Елена (ил. 39). Она поставлена фронтально. Ее правая рука держит книгу, а левая повернута ладонью вверх. Безмятежность юной женщины хорошо передана в выражении смелого взгляда и спокойным жестом руки. Есть в ее лице что-то от народных характеров — достойных, простых и вместе с тем милых и скромных. Ниспадающий с левого плеча и руки плащ подчеркивает импозантную постановку фигуры. Стройность ее стана усилена одеянием, напоминающим украинские плахты. Его сходство с плахтой усиливается диагональным расположением небольших ромбовидных клеток, заполненных сложными узорчатыми крестиками, стилизованными цветочками и белыми кружками. Богатый наряд Елены сверкает и переливается разнообразием красочных сочетаний, как нельзя лучше оттеняющих приподнятый лад образа. Погибшие росписи Успенского собора Елецкого монастыря, видимо, представляли промежуточное звено между памятниками XI в. с явно выраженными эллинистическими традициями и памятниками конца XII в. с местными самобытными чертами.

Внутренний вид храма изменился в 1668–1670 гг., когда в нем был сделан новый пятиярусный иконостас (не сохранился), имевший большое сходство с иконостасом XVI в. Успенского собора Киево-Печерской лавры. В украинском, как и в русском, зодчестве иконостас принадлежит к оригинальным видам монументального искусства, в котором в едином идейно-художественном замысле, в синтезе объединяются живопись и декоративная резьба. Четкое размещение икон по ярусам, скелетом которых является ордерная схема композиции, служит его основой.

49. Григорий Дубенской. Ильинская богоматерь. Икона из Ильинской церкви. 1658. Местонахождение неизвестно

Пафос героической освободительной борьбы украинского народа вызвал к жизни стремление к героизации образов в искусстве. Эта тема в иконостасе Успенского собора звучала в полную силу. В его живописи жили ренессансные традиции, но главным являлись характерная для барокко импозантность и декоративная красочность. В Черниговском историческом музее ныне находится прославленная икона XVII в. из этого собора: «Елецкая богоматерь» — «неувядаемый цвет», которая является копией более древней иконы (ил. 41). Одухотворенное лицо Марии, с добротой и лаской взирающей на зрителя, ее пластическая земная красота отвечали новым эстетическим идеалам народных масс; их понимание красоты нашло яркое выражение в эпитете «неувядаемый цвет». Тип лица Богоматери, его овал, рисунок глаз, губ, характерные стилистические особенности, наконец весь облик Марии весьма близки к образу известной, но не сохранившейся «Ильинской богоматери», иконе из Ильинской церкви в Чернигове, исполненной Григорием Дубенским в 1658 г. (ил. 49). Через десять лет Игумен Галятовский, вероятно, пригласил мастера исполнить иконы для иконостаса Успенского собора. Его кисти, видимо, принадлежит и икона «Собор архангела Михаила» из иконостаса Елецкого собора (ныне в Музее украинского искусства в Киеве). На ней те же волоокие лики с мягкими овалами и круглыми подбородками, красиво изогнутые высокие брови, тот же спокойный, добрый взгляд. Наконец, разительно похожи многие детали одежды, манера прорисовки их складок, моделировка.

В Успенском соборе монастыря похоронен генеральный обозный — черниговский полковник Василий Дунин-Борковский. Над местом захоронения раньше висел его портрет, написанный на доске и хранящийся ныне в Историческом музее города (ил. 42). Обычай писать ктиторов на стенах храмов в виде фрески или на доске — очень древний. Но если в XI–XII вв. в храмах изображали лишь князей, то в XIV–XVIII вв. все чаще — ктиторов из народа, представителей купеческо-ремесленных или казацко-старшинских кругов. Дунин- Борковский написан во весь рост в интерьере комнаты, стоящим у стола, накрытого ковром. Он одет в дорогие одежды, в руках держит булаву — знак своего высокого общественного положения. Сочетание темных цветов фона и одежды с яркими орнаментами придает особую звучность, приподнятость колористическому строю портрета, отвечающему своей главной задаче — выделить лицо, возвеличить образ человека. Высокий лысый череп, пристальный взгляд и плотно сжатые губы изобличают незаурядный ум и энергию видного полковника.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: