Григорий Логвин - Чернигов, Новгород-Северский, Глухов, Путивль

- Название:Чернигов, Новгород-Северский, Глухов, Путивль

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Искусство

- Год:1980

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Григорий Логвин - Чернигов, Новгород-Северский, Глухов, Путивль краткое содержание

Чернигов, Новгород-Северский, Глухов, Путивль — древнейшие города нашей Родины в земле северян, о которых на заре нашей истории летописец говорил, что они «седоша на Десне и по Семи и по Суле».

Чернигов, Новгород-Северский, Глухов, Путивль - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Угловые башни композиционно увязаны с надвратной башней-колокольней: они соединены с ней стенами, завершающимися также фризом из машикулей, ниже которых проходит ярус ниш с живописью, изображающей фигуры святых.

Видимо, в связи с большим строительством в монастыре Баранович объединил мастеров керамической скульптуры в артель. Без сомнения, их работой являются и рельефы Успенской церкви Елецкого монастыря и коллегиума в Чернигове и рельефы башни-колокольни Спасо-Преображенского монастыря, ибо все они стилистически очень близки.

В связи с месторасположением монастыря на высоком холме, круто обрывающемся в сторону Десны, и с тем, что к нему легко можно подойти лишь с юго-запада, со стороны города, неодинакова архитектура не только его башен, но и ограждающих стен. Стена, обращенная к городу, декорирована богаче (ил. 102). Она решена на сопоставлении вертикалей пилястр и горизонтальных линий. В этой игре линий преобладает горизонталь зубцов-мерлонов, арочек и карниза над ними. Их ритм, идущий от угловых внешних башен, как бы зозет последовать за собой, к башням главного входа. На надвратной башне, как на самом главном художественном акценте, мастер сосредоточивает все свое внимание.

После осмотра монастыря и его стен следует выйти на обрывы берегов и полюбоваться «зачарованной» Десной. Среди серо-зеленых лугов, уходящих к темно-синим лесам на горизонте, свободно вьется то светлой то темной муаровой лентой красавица река.

Картинное и привольное место выбрано для монастырского ансамбля! В сторону Десны открываются беспредельные дали, а в другую, через глубокий овраг, — город, поднимающийся уступами по высоким холмам с белым силуэтом Успенского храма на вершине.

Прогулка по берегу реки оставляет незабываемое впечатление. По мере того как монастырская гора удаляется, все ближе становится громадный храм древнего городища. У его подножия, на выступе, вскоре покажется уже знакомый силуэт Николаевской деревянной церкви. Но чтобы охватить взором всю панораму города, необходимо пройти еще дальше, за поворот реки. Отсюда отроги холмов идут гряда за грядой. На первом плане — холм, покрытый густыми садами, за ручьем — второй, чуть ниже, с Николаевской церковью. Над ним поднимается самая большая гора, увенчанная мощным силуэтом Успенского собора. Далее вырисовывается синий силуэт монастырской горы на фоне последнего холма, тающего в сиреневой дымке.

Если случится заночевать в Новгороде-Северском, то утром можно выйти на восточную оконечность древнего городища и еще раз взглянуть на долину Десны и на монастырскую гору. В густом утреннем воздухе тонут в глубокой долине сады и домики, крыши которых кое-где блестят от росы. За причудливым кружевом ветвей переднего плана поднимается призрачной кулисой голубой силуэт монастырских построек на фоне безбрежных лугов и золотистого утреннего неба.

В Новгороде-Северском сразу же после оккупации его фашистами был создан партизанский отряд под командованием Г. Артозеева. За свои подвиги в годы войны этот храбрый человек был удостоен звания Героя Советского Союза. В 1943 г. Новгород-Северский стал ареной тяжелых боев.

В 1943 г., после разгрома фашистских войск на Курской дуге, началось одно из значительных в годы войны наступлений Советской Армии. На Северской земле проходила одна из крупнейших наступательных операций — Чернигово-Припятская, осуществленная войсками 13-й, 61-й и 16-й воздушных армий под общим командованием генерала армии К. К. Рокоссовского.

122. Церковь Иоанна Богослова в селе Пироговка. XVIII в.

После упорных боев войска Центрального фронта 16 сентября 1943 г. освободили город. В братской могиле городского парка покоится прах воинов, отдавших свои жизни в боях на берегах Десны.

Во время оккупации на территории бывшего Спасо-Преображенского монастыря был создан концлагерь. Там было замучено более 10 тыс. человек. Одна из братских могил находится под стенами монастыря у главного входа, где похоронено 2275 человек, другая — в урочище Покровщина по дороге на Г ремяч.

В 1971 г. на площади Богдана Хмельницкого был сооружен монумент в память 2800 новгород-северцев, отдавших свои жизни в боях за Родину (ил. 121).

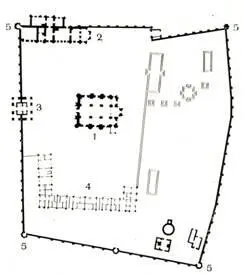

123. Гамалеевский монастырь. План:

1 — собор Рождества богородицы; 2 — церковь Харлампия; 3 — надвратная колокольня; 4 — кельи; 5 — башни

Основная застройка города относится к концу XIX-началу XX в. Хотя дома этого времени и не являются первоклассными произведениями, тем не менее своим скромным обликом они служат дополнением к общей картине, являясь фоном, прекрасно оттеняющим памятники архитектуры. Особенно прелестны небольшие тихие улочки и переулки с домами в зелени садов, расположенные по береговым склонам красавицы Десны.

Развитие города в послевоенное время вызвало необходимость упорядочить планировку и застройку города, зонирование территории. В 1958 г. группой архитекторов во главе с Н. Панчук был разработан генеральный план города и развернулось новое строительство жилых домов, а также сооружение общественных зданий.

Село Пироговка

Недалеко от Новгорода-Северского, на левом песчаном берегу Десны, раскинулось село Пироговка, где на одиноком холмике стоит маленькая одноглавая пятисрубная деревянная церковь Иоанна Богослова XVIII в. (ил. 122). Несмотря на небольшие размеры, она производит монументальное впечатление благодаря хорошо найденному масштабному соотношению совсем маленьких боковых срубов, завершенных двускатными кровлями, с центральным, превышающим их размеры вдвое. Средний сруб увенчан двухъярусной барочной баней-верхом с изящной маковкой. В пироговском храме, как и в ново-белоусовском, в композиции масс доминирует объем центрального сруба и его завершение — баня. Плотник, возводивший здание, обладал большим художественным даром, чувством масштаба и тонким ощущением связи архитектуры с природным окружением. Он прекрасно группирует массы церкви в цельную композицию, обладающую изящным силуэтом, чем выгодно выделяет свое произведение на фоне равнинного монотонного ландшафта.

124. Купол собора Рождества богородицы Гамалеевского монастыря

Село Гамалеевка

За Пироговкой дорога идет полями и вскоре подходит к селу Гамалеевка с известным когда-то Гамалеевским монастырем (ил. 123), основанным в 1702 г. как небольшой скит. Там на средства генерального есаула Антона Гамалеи была построена небольшая каменная церковь Харлампия. Позже село перешло в собственность гетмана Скоропадского, который и основал на месте скита в 1713 г. свой фамильный монастырь.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: