Эмиль Брагинский - Солнце в декабре

- Название:Солнце в декабре

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1969

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Эмиль Брагинский - Солнце в декабре краткое содержание

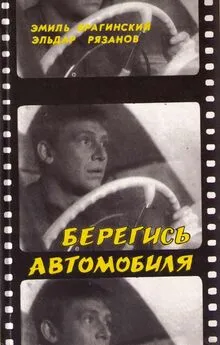

В этой книге писатель Э. Брагинский, автор многих комедийных повестей и сценариев («Берегись автомобиля», «Зигзаг удачи» и др.), передает свои впечатления от поездки по Индии. В живой, доступной форме он рассказывает о различных сторонах ее жизни, культуре, быте.

Солнце в декабре - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

На поворотах из-под шин летели искры. Шины визжали как в сценах погони в гангстерских фильмах. Казалось, еще немного — и машине осточертеет асфальт, она поднимется в воздух, полетит или, что более вероятно, перевернется. Но ничего такого не произошло. И мы и машина остались целы. Правда, назавтра нашему водителю пришлось отдавать шины в ремонт — наваривать новую резину. Но это уже издержки производства.

Чтобы попасть к развалинам древнего амфитеатра, мы не раздумывая проскочили под закрытым железнодорожным шлагбаумом, зацепив за него антенной. Антенна жалобно звякнула. Затем по дороге, которая правильно закрыта для проезда, потому что непригодна для него, мы пробрались к каменной гряде. Ее возраст — девять столетий. На плитах, которые пологой лестницей спускались куда-то далеко-далеко вниз, как на море, лежала лунная дорожка. Наверно, по этим плитам можно было прийти к воде. Говорят, что когда-то здесь стоял Храм солнца.

Потом мы снова выбрались на нормальную дорогу и погнали к Туглакабаду, памятнику XIV столетия. Там были руины каменной крепости и на другой стороне дороги — очередная башня. Ни того ни другого я не видал вовсе. Луна куда-то подевалась. Может быть, ее закрыли старые-престарые деревья. Единственное, что я разглядел, — это табличка на каменной стене. Я высветил ее карманным фонарем: «За повреждение — штраф 5000 рупий». «Дорого!» — подумал я. Потом перевел луч фонаря на ветки дерева, в дрожащем свете неожиданно объявилось испуганное сморщенное личико обезьяны. Она старательно протирала лапкой глаза, не понимая происходящего.

Возвращаясь домой, т. е. в отель, мы остановились еще раз у Кутб-Минара. Только теперь мы подъехали к нему с другой стороны. Но все равно, казалось мне, Кутб-Минар упрямо валился в противоположную сторону, чтобы, падая, нас не задеть.

И все же мне удалось увидеть Кутб-Минар в ярком солнечном свете, когда он особенно великолепен. Первый раз в Дели — на обложке рекламного буклета. Второй раз в Москве — на обложке журнала «Огонек».

Театральные переживания

Когда человек выезжает за границу, бывает, что у него имеется определенная цель. Руководитель нашей делегации, театральный драматург, рвался поглядеть спектакли. Он повторял на всех встречах: «Я приехал знакомиться с искусством индийского театра!» И это было правдой. Забегая вперед, должен заметить, что ему так и не пришлось увидеть ни одного представления. Если не считать, конечно, маленькой, получасовой пьесы, разыгранной бродячим кукольником. Этот спектакль организовал для нас милейший человек, ученый секретарь «Сангит Натак Академи» (Академии драмы, музыки и танца) Суреш Авастхи. Представьте себе нашего известного артиста Евгения Евстигнеева, у которого вдруг выросли густые волосы, расчесанные посередине на пробор, и вы получите портрет господина Авастхи.

Мы ездили в Академию чуть ли не каждый день, должно быть, порядком там надоели, но Суреш Авастхи переносил наши визиты мужественно.

— Что происходит в театрах вашей страны, — рассказывал он, — мы практически не знаем. Ваших пьес в английских переводах появляется мало. Поэтому мы незнакомы с сегодняшней советской драматургией. Из русских режиссеров, известных нам, можно назвать Станиславского, Мейерхольда, Таирова.

— Не так уж скверно… — вставили мы.

— Да, — продолжал Суреш Авастхи, — но мы не знаем ни одного режиссера, работающего сейчас. Впрочем, мы с вами находимся в одинаковом положении. Взаимная информация поставлена плохо, приезжаем друг к другу от случая к случаю. Далеко — шесть часов полета. Вы ведь тоже мало знаете о наших делах… И поэтому в порядке общей информации: «Сангит Натак Академи» была создана в 1953 году. Наша основная задача — координировать развитие искусства в общенациональном масштабе, сохранить народное искусство, записывать народную музыку. Мы по сути дела субсидируем талантливых артистов, помогаем полупрофессиональным коллективам. Ведь у нас профессиональных драматических трупп почти нет… Мы устраиваем фестивали, присуждаем ежегодные премии.

Нашему санскритскому театру две тысячи лет. Живая традиция в общем-то умерла еще в VII или VIII веке. Но две семьи вот уже тысячу лет сохраняют ее и передают из поколения в поколение. А современному индийскому театру какая-нибудь сотня лет, он мало чем отличается от театра другой страны.

Но жив и народный театр. Актеры ездят из города в город, из деревни в деревню. Спектакли длятся подолгу, иногда целую ночь, случается, и несколько дней подряд. В них участвуют драматические актеры, танцоры, поэты-певцы, сказители и чтецы. Наш народный театр «синтетический». Он близок брехтовскому театру.

Сейчас есть два направления в искусстве. Одни утверждают — нет смысла в продолжении древней национальной традиции. Она умирает. Добивать ее не надо. Пусть умирает сама по себе… Я разделяю другую точку зрения. Я утверждаю, что надо стремиться к сближению традиции с современностью.

К сожалению, спектаклей народного театра мы так и не посмотрели. Наши пути ни разу не скрестились с маршрутом передвижной труппы.

Господин Крипалани, известный индийский ученый, он тоже работает в Академии, посочувствовал нам:

— Спектакли передвижных театров обычно совпадают с ярмарками. Ставят эти театры и современные пьесы, но чаще разыгрывают представления на эпические сюжеты. Ведь вряд ли отыщется в Индии человек, который не помнил бы наизусть многие эпизоды народных поэм. Неграмотный прядильщик лучше знает «Рамаяну», чем образованный европеец Гомера. Тагор придавал этому большое значение… На ярмарках по крайней мере уже три тысячи лет, не меньше, устраиваются и поэтические дуэли. Зрители дают поэтам темы. Обычно остро современные, ну, к примеру: «Мало еды!», или «События в Калькутте», или «Русский спутник». Это самый интересный политический комментарий, который можно услышать в нашей стране…

Мы не услышали подобного комментария, потому что ни разу не побывали на ярмарке. На наше невезение, в городах, которые мы посетили, или неподалеку от них, в окрестных деревнях, ярмарок не было.

Суреш Авастхи показал нам театр марионеток.

В Академию специально пригласили семью из Раджастхана во главе с сорокалетним мужчиной довольно живописной внешности. Черные запорожские усы на аскетическом лице, ярко-желтая чалма, обыкновенный стандартный пиджак, надетый на белую индийскую одежду, в руках черный потрепанный портфель — и… босые ноги. Вместе с актером пришла жена. А точнее, одна из жен. Потому что у мистера Малурама их две. Пришла та, которая постарше. Взяла с собой дочку лет четырех-пяти. Очень симпатичное застенчивое существо в клетчатом платьице. И еще пришел племянник, лет двадцати пяти, выше дяди на голову и тоже с устрашающими усами.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: