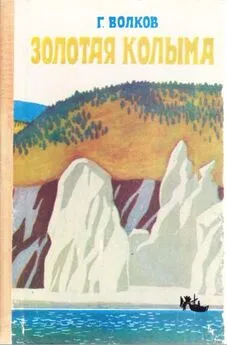

Герман Волков - Золотая Колыма

- Название:Золотая Колыма

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Магаданское книжное издательство

- Год:1984

- Город:Магадан

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Герман Волков - Золотая Колыма краткое содержание

Документальная повесть о первой Колымской геологической экспедиции (1928-1932), положившей начало промышленному освоению нашего края. Герои повествования выдающийся ученый-геолог Ю.А. Билибин и его соратники.

Золотая Колыма - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Юрий Александрович увидел ее впервые да еще в такой час, в который при восходящем солнце все розовело: и сам воздух с редким туманцем, и склоны сопок, и спокойная, без единой морщинки, вода. Кондратьев, не останавливаясь, попер вниз, в дебри, и они скрыли всю красоту, лишь в прогалинах, меж кустов, сверкали, будто кусочки отшлифованного родонита, воды бухты.

Продирались долго, пока не вышли к глубокому распадку, а потом бегом спускались по водопадному ключу и, наконец, в маленьком заливчике, что у подножия Каменного Венца, увидели крохотный, словно игрушечный, кораблик.

— Вот и «Воровский»! Нас ждет.— И Кондратьев, сложив рупором ладони, закричал: — Ге-гей! Братва!

Матросы, занимавшиеся погрузкой угля, встретили Кондратьева с удивлением:

— Вот лось! Как ты догнал?

— Спрашивай. Доставил начальника экспедиции. Ему нужен капитан. Дело есть.

Вместе с углем подняли на палубу Билибина. Провели в капитанскую каюту. Там был и командир охраны. Они с недоумением и даже подозрением смотрели на Билибина. Он будто с неба свалился — обросший, как дикарь, испачканный углем и до блеска потный. Но выслушали его внимательно.

Командир, долговязый и суровый, держа руку на широком ремне, сказал капитану:

— Надо помочь. Золото везут. Груз секретный, валютный.

Капитан ответил раздумчиво:

— Если вернемся на Ольский рейд и простоим там хотя бы сутки...

— Да,— согласился командир,— времени у нас нет. Мы торопимся к Врангелю, там какие-то контрабандисты объявились...

Юрий Александрович сразу потускнел.

— Но вот что я вам посоветую. Через недели две-три мы снова придем сюда, а вы пока со всем своим грузом перебирайтесь вон на тот берег, на культбазу. Дождетесь нас — заберем. А если раньше кто, из торговых, будет, тоже заберут. Теперь агентство Совторгфлота — в этой бухте, все пароходы будут заходить сюда, а на Ольский рейд не все... Перебирайтесь и ждите.

Билибин снова воспрянул духом, горячо поблагодарил капитана и командира. Спустился на берег на лебедочном крюке, весело болтая ногами в воздухе. На вопрос Кондратьева, поджидавшего внизу, крикнул:

— Все в порядке!

— Ну! Я ж говорил!

Спустившись, Билибин крепко пожал ему руку:

— Спасибо, Лось! А теперь потопали на культбазу договариваться о пристанище.

БУХТА ДОБРЫХ НАДЕЖД

Эту бухту открыли русские мореходы триста лет назад, и тогда же по достоинству окрестили ее Волоком. Позже подзабыли истинное значение этого прозвания, стали думать: «волок» — от слова «волочить», то есть волоком перетаскивать. Гидрографическая экспедиция в начале нашего века будто видела следы этого волока на перешейке полуострова Старицкого...

Но никто никогда таким волоком здесь не занимался. Это неразумно — перетаскивать хотя бы небольшую лодку через довольно высокий перешеек и волочить три версты по суше, когда быстрее и легче обойти полуостров водой. А следы — это колеи старого ямщицкого тракта, что пролегал из Охотска через Тауйск в Олу, Ямск, Гижигу и далее на Камчатку.

Название бухты Волок идет не от слов «волочить», «переволакивать», а от слова «обволакивать», то есть укрывать, защищать что-либо, например от ветров. Волоками в старину назывались хорошо укрытые кибитки. Волоковыми окнами на Руси были небольшие оконца, которые изнутри закрывались задвижками, заволакивались. И девичьи глаза волоковые, с поволокою, когда затенены, прикрыты густыми ресницами. Вот и бухта потому Волок, что надежно защищена от многих ветров.

Разные суда и под разными флагами заходили в гостеприимные ворота ее. Отстаивались от шторма, пополнялись пресной водой. Заплывали и вороги. Не случайно при входе в бухту, на острове Недоразумения, со времен Крымской кампании, когда Петропавловск-Камчатский, как и Севастополь, мужественно сдерживал осаду иноземных кораблей, стояли кресты с английскими надписями. Один из ключиков, падающих в бухту, до сих пор называется Американским: в его лощине встречались могилы незадачливых китобоев-контрабандистов.

А тот, кто приходил с добрыми надеждами и намерениями, укрывался здесь от девятого вала и утолял жажду чистейшей ключевой водой. Лоция той же гидрографической экспедиции, что под командой морского офицера Давыдова обследовала в начале века все побережье Охотского моря, безоговорочно заявляла, что бухта Нагаева «...по справедливости может быть названа лучшей якорной стоянкой во всем Охотском море», и описывала ее очень обстоятельно. Сопками закрыта почти от всех ветров с моря. Бухта почти всюду глубока, и берега ее приглубы, на якоре можно становиться весьма близко к берегу. Среди всех достоинств лоция особенно отмечала водопад у подножия Каменного Венца, где, развернувшись кормой к берегу, с помощью нехитрых приспособлений суда могут брать чистую пресную воду.

И еще одну услугу могла оказать бухта мореплавателям. На вершине Каменного Венца экспедиция Давыдова установила астрономический пункт, а на восточном берегу соорудила девиационные створы — большие треугольные щиты с полосами. С помощью этих первых в бухте сооружений можно было во время стоянки проверять судовые приборы.

Подробно описав все пути и подходы к бухте, все ее берега и глубины, все ее достоинства, Давыдов не умолчал о недостатках. «К ним могут быть отнесены слабая защищенность бухты от ветров, близких к западным, и отсутствие в ней населенных пунктов, что связано с невозможностью пополнить запасы провизии».

Тогда же, в 1912 году, экспедиция Давыдова переименовала бухту Монгодан в залив Гертнера, в честь исследователя, участника этой экспедиции, а бухту Волок назвала в честь замечательного русского гидрографа адмирала Нагаева. По его надежным картам устья Колымы и берегов Камчатки плавали моряки более ста лет. И тогда же, в 1912 году, с Каменного Венца была сделана первая фотография бухты. Пустынная гладь воды, курчавые берега, но без единого признака жилья, уходят вдаль голые увалы...

Такой безлюдной была самая лучшая якорная стоянка и тогда, и триста лет после ее открытия, и почти два десятилетия позже. Туземному населению никакой надобности в этой прекрасной бухте не было, рыбных речек у нее нет, лежала она в стороне от их полусонной жизни.

И только после революции, когда стал пробуждаться этот край, когда стали приоткрываться золотые кладовые колымской земли, на бухту Нагаева обратили взоры и ученые, и хозяйственники, и советские работники.

Первым возложил большие надежды на бухту Нагаева председатель Ольского райисполкома, первый и единственный коммунист в Ольском районе Михаил Дмитриевич Петров. За два года своей работы он много сделал и мечтал сделать еще больше, чтобы пробудить и преобразить этот край. 18 августа 1928 года Петров в газете «Тихоокеанская звезда» выдвинул лозунг: «Бухта Нагаева должна стать портом-базой». А еще раньше, когда в Дальневосточном комитете Севера намечали строительство культбаз, он же, Петров, предложил для Восточно-Эвенской культбазы не Олу, а бухту Нагаева.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Геннадий Турмов - Прóклятое золото Колымы [litres]](/books/1067872/gennadij-turmov-proklyatoe-zoloto-kolymy-litres.webp)