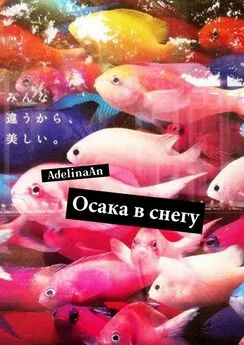

Галина Навлицкая - Осака

- Название:Осака

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1983

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Галина Навлицкая - Осака краткое содержание

Автор в популярной и живой форме рассказывает о культуре, архитектуре и искусстве города, имеющего удивительно интересную древнюю и средневековую историю. Много страниц книги посвящено прошлому города каналов и мостов, нередко называемого «японской Венецией». В средневековье он — главный национальный рынок, «кухня страны», оплот военно-феодальной диктатуры. В наши дни — крупный город-порт, торгово-промышленный и административно-культурный центр Японии.

Осака - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Правда, для самого К. Тангэ облик пространственной плиты оказался неожиданным. Видимо, архитектор представлял ее как проявление символической связи с природой. Об этом свидетельствуют его слова, что «плита должна напоминать облака». Он стремился создать такой нейтральный и малозаметный каркас, чтобы люди, даже если бы он вдруг исчез, не обратили на это внимания. Но после того как покрытие было сооружено, Тангэ обнаружил, что «пространственный каркас выглядит удивительно фундаментально и в нем нет и намека на ту гибкость, к которой я так стремился».

Подход к модели города будущего с точки зрения проблем уже складывающегося мегаполиса и все расширяющегося, набирающего темп и высокую интенсивность процесса урбанизации определил для К. Тангэ и его соавторов необходимость акцентирования высокого техницизма. Это, в свою очередь, выразилось во всем характере пластических и композиционных решений при создании большинства японских павильонов и сооружений.

ЭКСПО-70 была первой Всемирной выставкой на Азиатском континенте и в то же время самой представительной из предшествующих такого рода выставок. Семьдесят семь стран-участниц развернули экспозицию, расположенную в ста семи павильонах (ряд международных организаций, городов и фирм также имели отдельные павильоны). ЭКСПО-70 в корне отличалась от других всемирных выставок (первая была организована в 1851 г.). Характерной чертой предыдущих выставок была обязательная демонстрация новейших технических достижений, разнообразных изобретений, новых изделий легкой промышленности, уникальных образцов высококачественной продукции тяжелой индустрии.

Фактически экспозиция каждой такой международной выставки превращалась в своеобразную демонстрацию торгово-промышленных изделий. На ЭКСПО-70 была объявлена основная общая тема экспозиции — «Прогресс и гармония для человечества». Она отражала одну из животрепещущих проблем современности. Каждая из стран-участниц через организацию экспозиции, ее информационную насыщенность и манеру подачи материала, точно так же как и через архитектурное решение, лежащее в основе зрительного, эмоционального образа павильона, должна была интерпретировать тему-девиз выставки, продемонстрировать ее понимание.

Запрет на демонстрацию продукции в павильонах, представляющих ту или иную фирму, предполагал, что страны, участвующие в ЭКСПО-70, должны не только избежать прежнего пути (экспозиция товаров), характерного для предшествующих выставок, но и наглядно представить свою трактовку методов и способов построения «гармонического» будущего человечества. Таким образом акцент переносился в сферу сугубо идеологических проблем.

В программе выставки записано: «Мы, живущие в эпоху, наступившую после второй мировой войны, не можем игнорировать того факта, что наряду с неоспоримым улучшением условий жизни техническая цивилизация приносит с собой противоречия, несчастья и тревогу… Тысячи людей живут в нищете и горе. Мы надеемся, что каждая страна, которая примет участие во Всемирной выставке в Осака (Япония, 1970), построит экспозицию на основе собственного понимания темы „Прогресс и гармония для человечества“ и в соответствии со своими особыми культурными традициями».

Однако осуществление на практике этого принципа оказалось весьма трудным для стран-участниц. В лучшем случае разнообразные экспозиции (при этом были и составленные по прежней системе «товарных» показателей) демонстрировали пути достижения прогресса, как правило технического. Емкая, многозначительная формула подменялась одним важным, но далеко не исчерпывающим всего понятия, аспектом. И уж совсем сложно обстояло дело со второй половиной девиза выставки. «Гармония» в экспозиции разных стран представлялась лишенной своей главной социальной многогранности. Стремление избежать самых острых, трудноразрешимых в классовом обществе проблем социального, расового, культурного неравенства, «гармония человечества с природой», острейшие экологические проблемы и насущность их постановки для каждого уголка планеты — вот путь, по которому пошло большинство организаторов выставочных программ.

Только страны социализма, и прежде всего Советский Союз, без каких-либо оговорок и натяжек могли представить экспозицию, отвечающую девизу и в полной мере раскрывающую его. Все этапы строительства социализма в СССР представали перед глазами посетителей через показ материальных экспонатов, огромную информацию научного, технического и статистического характера, наконец, через архитектурное решение и весь очень выразительный зрительный образ павильона. Необходимо было выполнить задачу более серьезную, чем просто демонстрация за рубежом экономических достижений Советской страны — представить идеологическую основу этих успехов, обусловленных характером нового социального строя. Кроме того, время проведения выставки совпадало с юбилейными торжествами — страна широко отмечала столетие со дня рождения В. И. Ленина. Это событие во многом определило характер экспозиции советского павильона. Воплощение ленинских идей в жизнь стало идейной основой всей экспозиции. Поскольку и в экспозиции, и в архитектурном образе павильона необходимо было учесть зрелищный, фестивально-массовый характер ЭКСПО-70, то эмоциональное раскрытие темы с привлечением разнообразных видов искусства и использование технических средств оказалось важнейшей чертой формирования советской экспозиционной программы.

Торжественный, ликующе-праздничный грандиозный советский павильон, по своим формам задуманный и осуществленный как развернутое красное знамя, был хорошо виден со всех концов огромной выставочной территории и даже за ее пределами.

М. Посохин (главный архитектор), В. Свирский (архитектор), А. Кондратьев (главный консультант), К. Рождественский (главный художник) — авторы архитектурного проекта советского павильона на ЭКСПО-70. В дни открытия ЭКСПО-70 К. Рождественский писал: «Над всем кипучим, ярким, фантастическим городом (территорией выставки. — Г. Н.) главенствовал взметнувшийся вверх павильон СССР. Он был виден за много километров… В самолете японские стюардессы шутили: „В Японии самые большие вершины — это Фудзияма и советский павильон“. Интересное архитектурное решение — складчатая конструкция, стальной каркас, облицованный тонкой листовой сталью — позволяло осуществить сложную и интересную пространственную планировку внутренних объемов, использующую необычайную протяженность вертикального пролета, достигающего в наивысшей точке здания высоты ста девяти метров. Павильону (общая площадь — двадцать пять тысяч квадратных метров и экспозиционное пространство — тринадцать тысяч квадратных метров) были присущи единство архитектуры и экспозиции, контрастное сопоставление масштабов залов и в то же время постепенное развертывание и эмоциональная насыщенность выставочного материала.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: