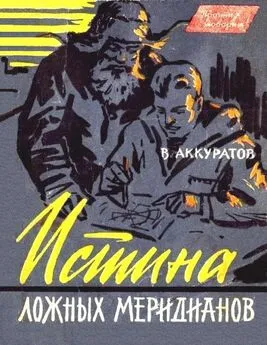

Валентин Аккуратов - Право на риск

- Название:Право на риск

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:1974

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валентин Аккуратов - Право на риск краткое содержание

Автор этой документальной повести, заслуженный штурман СССР, был главным штурманом полярной авиации. Он и по сей день прокладывает трассы воздушным кораблям. С Арктикой связана вся его жизнь. Он рассказывает о работе полярной авиации в тридцатые годы, о высадке на полюсе знаменитой «СП-1» под руководством Папанина, о полетах в высоких широтах.

Право на риск - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

А нам предстояло пересечь меридианы от 98° до 30°. Находись мы на экваторе или в средней полосе — все оказалось бы проще пареной репы. Определи по карте курс отхода и курс прихода, поднимись, пролети, предположим, час или полчаса — внеси поправку, соответствующую новой долготе, и вали дальше. Потом еще и еще, хоть до бесконечности. А тут за полчаса предстояло преодолеть четыре с половиной часовых пояса!

И по сей день нет прибора, с помощью которого можно было бы решить эту хитроумную загадку — загадку полярного сфинкса.

…Мучительно, до боли в висках, ищу выхода из создавшегося положения. Перебираю в памяти полет за полетом, вспоминаю учебу в Академии воздушного флота…

Нет, ни там и нигде не было указаний по методике полетов в районе полюсов. Нет ни учебников, ни руководств ни у нас, в Советском Союзе, ни в других странах. Даже такие корифеи высоких широт, как Роберт Пири, Руал Амундсен, Фритьоф Нансен, никто не говорил об этом. Вернее, в их записках были высказаны предостережения, что ошибки возможны, но предостеречь не всегда значит помочь. И снова припомнились записки Ларсена о том, как дирижабль «Норвегия» неожиданно вернулся к национальным флагам, сброшенным с борта час назад. Их увел магнитный компас.

Снова и снова то же препятствие. Снова меридианы! Кто только выдумал географические карты! Ведь нет ни одной, которая бы изобразила Землю такой, какай она есть, и, на радость штурманам, не исказила бы либо углы, либо масштабы. Правилен только глобус. А на плоский лист бумаги сферическую поверхность перенести невозможно. Выдающиеся математики-картографы ломали голову над решением этой задачи. Ими составлены десятки различных картографических проекций — способов изображения земной поверхности. Каждая из них по-своему изображает земную поверхность на плоскости и по-своему искажает ее. И только на глобусе эти искажения отсутствуют.

Чтобы правильно вести корабль в безбрежном море, важно точно выдерживать курс. А проще всего это сделать, если на карте курс корабля будет изображен прямой. Как известно из начал геометрии, прямая линия пересекает параллельные линии всегда под одним и тем же углом.

Географическую проекцию, в которой все меридианы параллельны друг другу, а широты пересекают их под прямым углом и тоже параллельны, предложил известный нидерландский математик и географ-картограф XVI века Гергард Кремер. Сочинения ученых в ту пору было принято писать по-латыни, и сами ученые принимали латинские фамилии. Так, Гергард Кремер называл себя Меркатором. На обложке главной работы Меркатора — сборника карт и географических описаний — был нарисован сказочный герой Атлас, согласно легендам древних греков держащий на своих плечах небесный свод. По названию этого первого ученого труда все собрания карт называют атласами.

Так вот, начиная с XVI века самой распространенной картографической проекцией среди мореходов стала проекция Меркатора, хотя она почти не соблюдает масштабы и очень сильно искажает площади.

Почему же так случилось?

Чтобы разобраться в этом, возьмем две карты, сделанные по разным проекциям. Одну — азимутальную, вторую — Меркатора.

Известно, кратчайшая линия между двумя точками — прямая. В навигаторском деле она называется ортодромия. По-гречески «орто» — «прямой», «дромос» — «путь». Соединим ортодромией Москву и Хабаровск, Марсель и Нью-Йорк.

Казалось бы, двигаться по такой прямой легко и просто. На самом деле штурману было бы очень трудно. Ему пришлось бы вносить столько поправок в курс корабля, что не мудрено заблудиться… Ведь он движется по сфере!

Поэтому для удобства навигаторы прокладывают курс по кривой линии — локсодромии («локсо» — по-гречески «кривой»), но в этом случае курс корабля всегда будет пересекать меридианы под одним углом.

Однако если мы посмотрим на курс корабля, проложенный на карте с проекцией Меркатора, то заметим следующее: прямая линия — ортодромия — стала кривой, а локсодромия — кривая линия — прямой. В карте Меркатора есть и еще одна особенность: Земля на ней без полюсов. Они отрезаны. Дело в том, что большинству штурманов полярные зоны и не нужны. Добрых девяносто девять процентов судов бороздят океаны и моря так называемых средних широт и вблизи экватора.

Карта Северного полюса мерещилась мне всюду: на голубом небе, на ослепительных торосах, даже во сне. Впрочем, слово «карта», может быть, слишком громко сказано. Настоящих, выверенных, отпечатанных по всем правилам карт у нас тогда не было. Мы сами чертили их на листах ватмана. Ведь до нас слишком мало людей интересовалось навигацией в высоких широтах.

В оранжевом сумраке палатки ловлю на себе взгляд Мазурука. Внимательно и пытливо смотрит на меня Илья Павлович. Я знаю, он хочет от меня твердого и ясного ответа, и вместе с тем он также понимает, что этого ответа никто для нас не подготовил.

— Значит, магнитные компаса ты исключаешь? — спрашивает он в сотый раз.

— Да не я, а силы земного магнетизма. Надо выждать ясный день, такой, как сегодня, и лететь по астрономическому компасу.

— Через день аэродром будет готов. Если погода не испортится, мы взлетим, но помни, Валентин, мы не должны ошибиться, ведь у нас нет ни радиста, ни радиокомпаса. А самолет необходимо точно вывести в зону видимости лагеря и в точно рассчитанное время. Иначе у нас не хватит горючего вернуться на остров.

— И мы сорвем организацию дрейфа папанинской четверки? Нет, этого не будет! Связались же мы с островом Диксон и мысом Челюскина без радиста! А когда взлетим, связь будет еще увереннее. Войдет в строй главный передатчик, который работает от вертушки. Главное для точности — решить, относительно какого меридиана снять курс полета.

— Ну и какого же?

— Сейчас не знаю. Все перерешал. Пока не получается, чтобы на прямой, соединяющей нашу точку с лагерем, был один курс. Вот смотри, он все время меняется!

Я в сотый раз чертил на снегу систему меридианов, сходящихся у полюса. А на прямой, изображающей нашу трассу полета, она давала различные углы пересечения.

— А вчерашний совет флагманского штурмана экспедиции Спирина?

— Лететь по синусоиде, которая получается при курсе от среднего меридиана?

«Синусоида, конечно, штука математически точная, — думал я. — Но… это бесконечное повторение полувосьмерки. Начало курса и конец второго разворота должны лежать на прямой. Однако, когда нет ориентиров, где гарантия, что нас не отнесет в сторону? Где гарантия, что мы взяли правильное направление вообще? А описывая синусоиду-полувосьмерку, мы черт знает куда залетим».

— Такое решение далеко не лучшее, — сказал я вслух. — Смотрите, как при такой схеме в начале пути мы будем резко уходить в сторону от трассы, от прямой, соединяющей нас и лагерь Папанина!

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: