Валентин Берестов - Государыня пустыня

- Название:Государыня пустыня

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:1968

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валентин Берестов - Государыня пустыня краткое содержание

О работе молодых советских ученых, археологов и географов, о приключениях в пустыне, о научных открытиях, о романтике освоения после тысячелетнего перерыва плодородных земель Древнего орошения Хорезма, об особенностях человеческих взаимоотношений в «замкнутых коллективах» пишет Валентин Берестов.

Книгу составят новые лирические и юмористические рассказы, посвященные самым ярким впечатлениям многолетней работы автора в пустынях и оазисах Средней Азии, острым или забавным эпизодам из экспедиционной жизни, а также повести «Приключений не будет», «Меч в золотых ножнах» и «Каменные зерна», уже издававшиеся «Молодой гвардией». Г. Аргиропуло любезно предоставил издательству свои снимки из фотоархива Хорезмской экспедиции.

Государыня пустыня - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Это результат технического и предпосылка общественного прогресса. Ручная мельница, как писал Маркс, соответствует обществу с сюзереном во главе, феодализму.

Еще в античные времена хорезмийцы научились быстрее молоть зерно, и никакие силы не могли заставить их расстаться с этим завоеванием. Но особенно много жерновов в раннем средневековье. Значит, было что молоть!

Огромные пространства такыров и блуждающих по ним песков засыпаны обломками посуды, превратившимися в мелкую крошку, здесь же можно найти статуэтки, бусы, монеты, бронзовые кольца, серьги и подвески. Мы ходим за ними в пустыню, как по грибы. Бредем, глядя вниз и по сторонам, кланяемся находкам, аукаемся, хвастаем «грибными» местами. Потому что после каждого ветра барханы передвигаются, и в том же самом месте как бы вырастают новые находки.

Находки относятся к ранним временам, а поселения кругом более поздние. От ранних построек и следа не осталось. Что же это значит? Впечатление такое, что кто-то рассыпал по раннесредневековым полям, по такырам со следами мелких арыков, с еле заметными валиками грядок весь этот музейный материал. Земледельцы раннего средневековья сносили до основания развалины предшествующих эпох, разбивали на мелкие комья и разбрасывали по полям как удобрение. Ведь в результате испарения в глине развалин образуются соли. Отличным удобрением становится и культурный слой, перегной, с которым попали сюда голубые бусинки и зеленые монетки.

И наконец, шаги прогресса можно измерить обыкновенной рулеткой.

Толстов обратил внимание на парадоксальный факт. Чем дальше уходят в пустыню русла древних каналов, тем они шире и огромней. В чем дело? Выяснилось, что перед нами участки русел, построенные в разные эпохи. Ближние участки проложены в средние века, дальние — во времена античности. Впечатление такое, что работу, начатую потомками, продолжили и закончили предки. Значит, либо вода, либо время текли вспять?

Нет. Ранние каналы были просто длиннее поздних, и поэтому их концы остались в пустыне. Какой же тут прогресс, если длина каналов и площадь орошаемых земель сократились? Но о прогрессе ученые судят не по длине, а по ширине и глубине каналов. Вот тут-то и вступает в дело рулетка. Те несколько шагов, на которые постепенно уменьшалась ширина одного и того же канала, те десятки сантиметров, на которые каналы становились глубже, и есть шаги прогресса.

Оросительную сеть научились строить с меньшими затратами времени и рабочей силы. Резко увеличилась производительность труда. Вместо многих тысяч государственных и общественных рабов, чьими руками в античные времена создавались каналы, подражающие рекам, хорезмийские крестьяне своими силами могли проводить каналы, похожие именно на каналы, а не на что другое. И это достижение, подорвавшее общинно-рабовладельческий строй, они отстояли в самых жестоких социальных бурях перед лицом ожидающей своего часа пустыни. Так был подготовлен наступивший через два века новый замечательный расцвет средневекового Хорезма.

Вот когда была посуда! Яркая, многоцветная, как павлинье перо, как веселые восточные ткани. По ней определяет эпоху Коля Горин, глядя на полной скорости из окна кабины. На таком фоне ничем не блещут черепки сосудов, что вращались на водоподъемном колесе чигиря, зачерпывая воду из арыка и подавая ее наверх. А ведь то был новый шаг прогресса. И весь блеск нарядной керамики, отражающий блеск искусства и ремесел той эпохи, может, происходит от этих скучных, стандартных черепков.

Кто же носители прогресса? Африг, Аскаджамук, Шаушафар или другие цари правившей в раннем средневековье династии афригидов, чьи имена все-таки дошли до нас? Впрочем, имена царей и их изображения на монетах — просто-напросто данные для датировок, более точные, чем даже черепки. И цари на что-то годятся! Но вряд ли они державной рукою вращали жернова и самолично копали каналы! Носителями прогресса были те, кто жил в за́мках, подобных двадцать восьмому.

Совсем не посуду защищала глинобитная броня стен и башен. Она защищала самое дорогое — человеческую жизнь.

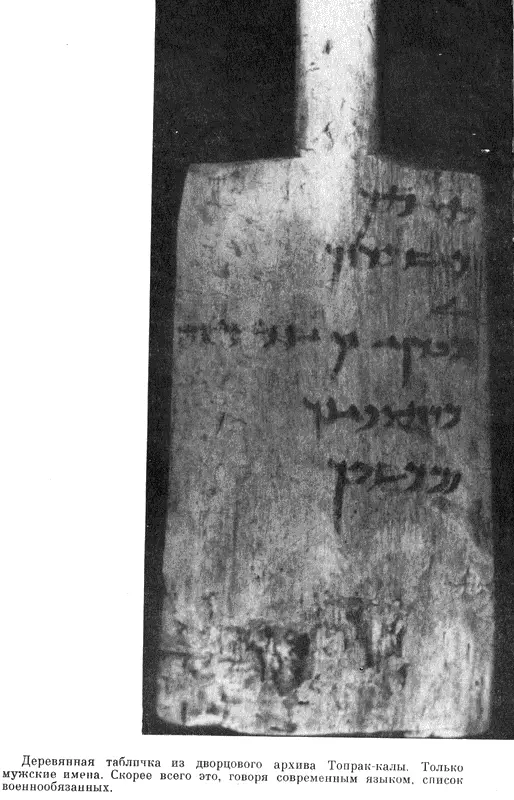

Деревянная табличка из дворцового архива Топрак-калы. Только мужские имена. Скорее всего это, говоря современным языком, список военнообязанных.

Пески — последний гарнизон феодального замка. Они охраняют его уже двенадцать веков.

Донжон — жилая башня крестьянской усадьбы. VIII век. н. э.

Колечко

Сергею Бородину

Потеряла девушка перстенек

И ушла, печальная, с крылечка.

А спустя тысячелетье паренек

Откопал ее любимое колечко.

Я и рад бы то колечко возвратить,

Да не в силах…

Время любит пошутить.

Куда ведут шаги прошлого

Ели вам попадется след зверя и вы пойдете по нему, то можете встретить и самого зверя, след приведет вас к его норе, и он где-то бродит, он существует. А куда ведут следы прошлого и кого вы найдете в конце пути?

Следы прошлого приведут вас к людям. А потом и к самим себе, к своим мыслям, к заботам своего времени.

И вот я стою на полу, где уже тысячу лет никто не стоял.

Я не застал хозяина, но его вещи, иногда поразительно живые, обстановка, в которой он жил, и, наконец, облик дома дают представление о человеке. Оно похоже и не похоже на тот образ, что возник в моей фантазии при первом знакомстве с замком. Хорезмийские Дон-Кихот и Санчо Панса слились в одно лицо. И снова замок заставляет почувствовать характер человека.

Человек хорошо вооружен. Он держит в конюшне и рабочих лошадей и того скакуна, что понесет его в бой. Вокруг замка лежат поля. Рядом канал. Хозяин, глава большой семьи, выделившейся из общины, вместе со своими домочадцами, зависимыми от него людьми и домашними рабами обрабатывает поля, чистит арыки. В руках у него кетмень, за поясом меч. Он — «дихкан». Это слово еще не означало «крестьянин». На заре феодализма оно звучало как титул, который носили даже цари. И он царь в своих узких владениях, он никому не даст себя в обиду. Он беден, но горд и уверен в своей силе. У него, может быть, истрепанная одежда, но он полон достоинства.

Рядом, в двухстах-трехстах метрах, высятся дома других вооруженных крестьян. Эти люди живут на равнине, но по своему характеру напоминают горцев. Донжоны похожи, скажем, на башни сванов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: