Валерия Черепенчук - История флагов. От рыцарских знамен до государственных штандартов

- Название:История флагов. От рыцарских знамен до государственных штандартов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент 5 редакция

- Год:2020

- Город:Москва

- ISBN:978-5-04-105153-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валерия Черепенчук - История флагов. От рыцарских знамен до государственных штандартов краткое содержание

История флагов. От рыцарских знамен до государственных штандартов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Наверное, вы уже поняли: именно слово «вексиллум» стало основой для названия уже упоминавшейся науки о флагах – «вексиллология». В России одним из ее основателей был Петр Иванович Белавенец (1873–1932). Он был капитаном первого ранга, участником Цусимского сражения; «в миру» проявил себя как историк, писатель, геральдист, автор нескольких десятков книг, в том числе «Краткая записка о старых русских знаменах», «О знаменах и гербе морского кадетского корпуса» и других.

Интересно, что, хотя изучение флагов и знамен велось задолго до наступления ХХ века, термин «вексиллология» появился только во второй половине 1950-х годов благодаря американцу Уитни Смиту (1940–2016), преподавателю Бостонского университета. Написанные им книги, посвященные истории и научному анализу флагов и знамен, способствовали новому всплеску интереса к вексиллологии на Западе в 1960-х годах.

Тем же Смитом был предложен термин «вексиллоид», который, впрочем, не слишком часто используется – особенно начинающими исследователями. По мнению Смита, вексиллоидом можно называть объект, по функциям схожий с флагом или знаменем, но отличающийся в некоторых деталях – в основном по своему внешнему виду.

Смит также предложил систему символов для идентификации и описания флагов: кем и когда флаг используется, является ли он гражданским, правительственным, военным, принят ли он официально, каким образом и где можно его вывешивать и так далее…

1.5. Византия и Древняя Русь

Византия – государство, образовавшееся после раздела Римской империи, – унаследовала культурные черты Греции и Рима, обогатив их восточной яркостью. Штандарты и лабарумы «римской традиции» продолжали свое существование на византийских землях; более того, хроники упоминают, что лабарум Константина (который был изготовлен по образу и подобию того, что приснился императору перед битвой с Марком Максенцием), хранился как великая реликвия в Константинополе как минимум до IX столетия.

Византийцы с их пристрастием к пышности и торжественности активно использовали лабарумы и штандарты не только во время военных походов, но и, например, в церемонии восшествия на престол. Нового правителя собравшиеся войска приветствовали громкими кликами, высоко поднимая богато украшенные знамена…

В первые века существования государства, видимо, в византийском войске были вполне привычным явлением римские одноглавые орлы-аквилы, они упоминаются, в частности, в военном трактате конца VI – начала VII века «Стратегикон Маврикия». Также одноглавый орел в это время «сидит» на византийских печатях и монетах. Примерно тогда же в описаниях византийских вооруженных сил начинает встречаться такое название военного знамени, как бандон. Если верить источникам, оно, в отличие от римских вексиллумов, крепилось к древку одной стороной (как более привычные нам сейчас флаги) и было украшено несколькими выступающими «косицами» или лентами. Правда, сведения о том, что на этих знаменах изображалось, очень скудны.

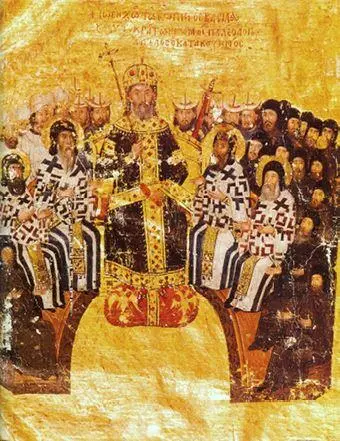

Постепенно на смену одноглавым орлам в Византии приходит двуглавый ( рис. 1.32).

Рис. 1.32. Византийский император Иоанн VI Кантакузин на церковном соборе в Константинополе. Миниатюра XIV в. Национальная библиотека Парижа. Под ногами правителя видна подушка с вышитыми двуглавыми орлами

Его происхождение по сей день является предметом ожесточенных споров историков и геральдистов. Чаще всего двуглавого орла связывают с историей династии Палеологов (они управляли Византией с 1261 по 1453 год) ( рис. 1.33). При Палеологах он действительно стал императорской эмблемой, но подобные изображения встречались в Византии еще в XI столетии, в годы правления династии Комнинов. Причем, вероятнее всего, византийцы попросту переняли у кого-то это изображение. Двуглавые орлы были вырезаны на печатях, обнаруженных археологами на территории бывшего Хеттского царства (Малая Азия); в индуистской традиции с глубокой древности была известна двуглавая птица Гандаберунда. Так что византийцы явно не были первопроходцами в создании этого символа. Но именно благодаря Византии – одному из крупнейших и сильнейших государств Античности и Средневековья – двуглавый орел стал широко известен и впоследствии перекочевал в геральдику таких государств, как Россия, Болгария, Священная Римская империя и так далее.

Рис. 1.33. Эмблема Палеологов. Изображение XV в.

В Византии особо почиталась Богоматерь. Ее считали покровительницей и в бытовых вопросах, и в политике, и на поле боя. В источниках сохранились упоминания о том, что император Иоанн I Цимисхий, правивший государством в 969–976 годах, после успешного военного похода отказался въезжать в Константинополь на раззолоченной триумфальной колеснице. Он поставил на нее икону Богоматери, с которой не расставался во время похода, сам же почтительно следовал позади.

В IX–X столетиях варианты изображений на знаменах византийских войск становятся все более разнообразными. Например, на них начинают размещать изображения святых: Георгия Победоносца, Федора Стратилата, Дмитрия Солунского.

Не будем забывать, что именно в Византии в VI столетии был создан образ Спасителя, ставший ориентиром для всех последующих изображений Иисуса Христа. Ныне это изображение – «Христос Пантократор» («Христос Всевластный») – находится в монастыре святой Екатерины на горе Синай. Да и в целом в ранней византийской иконописи сложились все характерные черты и каноны этого вида искусства, унаследованные впоследствии Русью – так же как и многие традиции изготовления знамен и флагов.

О том, как выглядели древнерусские военные знаки в дохристианский период, известно не слишком много. Что же касается их происхождения и назначения, то эта история, судя по всему, не слишком отличалась от истории военных штандартов Персидской державы, Греции, Рима, Византии… Первоначально эти знаки выполняли функцию ориентиров для воинов, отмечали местонахождение командира. На высоком древке укреплялись яркие тканые ленты, пучки конского волоса либо какие-то фигурки. Впоследствии их заменили клинообразные куски ткани ярких цветов – в первую очередь, видимо, красного.

Наиболее известным термином, обозначающим древнерусское военное знамя, является «стяг». Это более краткая форма от «сътягати» – «стягивать», то есть соединять, связывать. В некоторых российских диалектах по сей день используется слово «стяг» или «стяжок», которым обозначают длинную жердь или палку: первоначально, видимо, подобные жерди использовали для «стягивания», удержания сена при перевозке на возу. Кроме того, слово «стяг» у нас до сих пор используется в значении «флаг», «знамя». Мы можем сказать «стоять под стягом», правда, в основном для того, чтобы придать изложению более возвышенный стиль. Из широкого обращения слово «стяг» выходит примерно в XVII столетии, уступив место слову «знамя».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: