Екатерина Мишаненкова - Средневековье в юбке

- Название:Средневековье в юбке

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство АСТ

- Год:2021

- Город:М.

- ISBN:978-5-17-136506-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Екатерина Мишаненкова - Средневековье в юбке краткое содержание

Какая она — «правильная» средневековая женщина? «Сосуд греха» или Прекрасная Дама? Ценный товар на брачном рынке или бесправная рабыня мужа? Дерзкая блудница или экзальтированная монахиня? А может все это вместе взятое? Или ничего из этого, так что лучше забыть все, что мы знали или думали, что знаем на эту тему, начать изучать все сначала и искать истину где-то в другом месте, где пока никто не искал.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Средневековье в юбке - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Для того, чтобы понять, как средневековое общество выглядело в действительности, а не в теориях, я предлагаю посмотреть таблицу из книги Йена Мортимера «Средневековая Англия. Гид путешественника во времени», которая отображает общественную иерархию в Англии XIV века.

Ни о каком разделение на три сословия и речи нет, общество структурировано в зависимости от финансового положения людей и их рода занятий/местожительства. Получилась нормальная и достаточно понятная иерархическая лестница, включающая в себя и представителей клира, и феодалов, и крестьян, и горожан, и наемных работников.

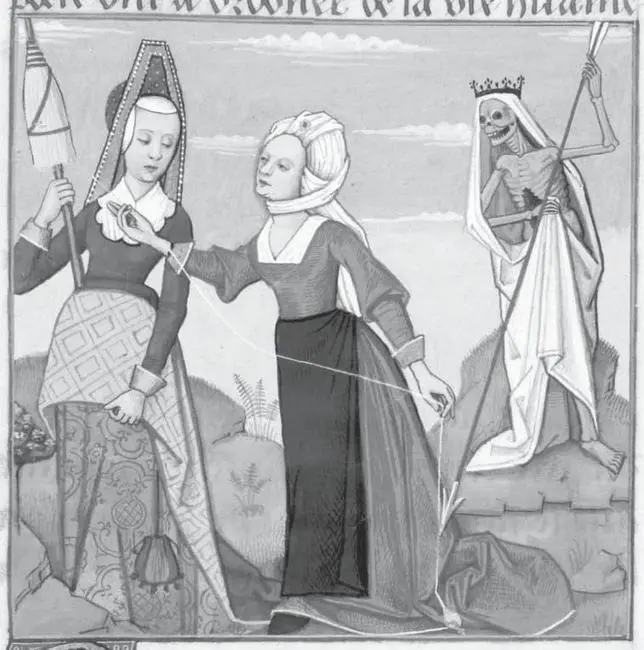

Муары, божества Судьбы. Миниатюра из «Книг любителей шахмат» Эврара де Конти. Тестар, Робине

Эта структура вполне официальная — государственные органы использовали ее для законов, требующих дифференцированного подхода. Например, в законах о роскоши дотошно и достаточно нудно расписаны всевозможные тонкости относительно того, что разрешено разным группам населения. Вообще, средневековое общество было глубоко формализованным, и несмотря на то, что его структура нам кажется крайне запутанной, на деле там каждый достаточно четко осознавал свое место.

Причем даже внутри одной узкой социальной группы равенства не было и быть не могло. Например, возьмем графов. Может показаться, что они все были равны, ведь они имели одинаковый титул. Но на деле среди них тоже была строгая иерархия, зависящая от того, когда именно данный графский род получил этот титул. Чем титул древнее, тем он престижнее. То же самое было и среди горожан — существовала иерархия цехов [3], был личный статус мастеров в зависимости от их возраста, «стажа», места, занимаемого в цехе, участия в городском самоуправлении и т. д.

В каждой стране, разумеется, были свои особенности сословной иерархии, Англия приведена лишь для примера.

Из сборника законов Эдуарда IV. 1463 год. Глава 5. Об ограничениях в одеждах (отрывок).

Перевод Яны Лариной

Дабы ограничить чрезмерность и несоблюдение субординации, постановлено, что:

…Оруженосцам (сквайрам), джентльменам и всякому титулом ниже рыцаря, их женам (кроме сыновей и дочерей лордов, а также личных сквайров короля) не дозволяется носить узорчатый шелковый бархат или имитирующие его ткани, а также corses [4] из узорчатого бархата или атласа и горностаевые меха. Штраф 10 марок.

Сквайрам и джентльменам, равно как и другим мужчинам и женщинам ниже вышеперечисленных титулов, не дозволяется носить дамаск или атлас. Данный запрет не касается сквайров-порученцев (squire menial), сержантов (sergeants officers) из королевского домохозяйства, королевских йоменов, йоменов королевских покоев, и сквайров и джентльменов с доходом 40 фунтов в год, жен и вдов, и незамужних дочерей тех, кто имеет доход 100 фунтов в год. Штраф 100 шиллингов.

Стюарды, камергер, казначей и счетовод/гофмейстер/ревизор домохозяйства короля, королевский посланец и личные рыцари короля могут использовать меха соболей и горностаев.

Мэры Лондона и их жены могут носить такие же одежды, как рыцари-бакалавры; олдермены и судьи Лондона, и мэры, бейлифы и другие представители городской власти/помещики могут носить такие же одежды, как сквайры и другие, имеющие 40 фунтов ежегодно…

Кто такая женщина?

Эта запутанная система, которую и системой-то назвать можно только при очень большом желании, становится еще сложнее, когда речь заходит о женщинах. Любое официальное или неофициальное общественное устройство в Средние века, любая классификация и уж тем более законодательство учитывали исключительно мужчин. Женщина как самостоятельная социальная или юридическая единица не существовала.

Однако это формально, а фактически женщины не только составляли половину населения, но и совершенно официально выполняли всевозможную работу, владели имуществом, в том числе и землей, заключали сделки купли-продажи, составляли завещания, а в отдельных (и не таких уж редких) случаях были налогоплательщиками. А для Средневековья быть налогоплательщиком — это значит быть в некотором смысле юридической единицей, потому что налог платился с домохозяйства в целом, и платил его глава семьи. Впрочем, о юридическом статусе женщин и о том, как решался вопрос об их профессиональной деятельности, речь пойдет дальше, сначала надо разобраться, какое же место женщины занимали в социальной структуре общества.

Для начала надо понять, что любая классификация осуществляется по неким переменным, с помощью которых людей объединяют в группы. Например, по возрасту, по семейному положению, по матримониальному статусу, по доходам и т. д. В зависимости от того, какие цели стоят перед тем, кто осуществляет эту классификацию. Чем больше используется переменных, тем сложнее и точнее результат.

В Средние века в качестве таких переменных выступали прежде всего финансы, профессия, происхождение и место жительства. Остальные признаки считались менее важными, да и вообще, официально в социальной структуре общества учитывались только взрослые дееспособные мужчины, женщины и дети были не в счет.

С детьми все понятно, их место мало отличалось от современного, разве что детство заканчивалось раньше. Другое дело — женщины. Разные исследователи расходятся во мнениях, как именно вписывать их в социальную структуру общества. Довольно долго считалось, что вообще никак не надо, женщина была лишь придатком к отцу, а потом мужу, и нет смысла рассматривать ее как социальную единицу. С подъемом феминизма маятник качнулся в другую сторону и появилась тенденция наоборот рассматривать женщин (в случаях, когда те занимались хоть чем-то кроме того, что были женами и матерями) изолированно, без учета их семейного положения и отношений с мужчинами. Ну и третий вариант, который лично мне кажется более перспективным, — это не изолировать гендерный фактор и не зацикливаться на нем, а рассматривать его в комплексе с остальными переменными, чтобы понять, как именно он с ними соотносится.

Девица, жена, вдова

Марианна

Простите, государь. Я не могу

Открыть лицо без позволенья мужа.

Герцог

А вы замужем?

Марианна

Нет, государь.

Герцог

Девица, значит?

Марианна

Нет, государь.

Герцог

Тогда вдова?

Марианна

Тоже нет, государь.

Герцог

Ни жена, ни вдова, ни девица? Выходит, вы никто?

Лючио

А может, она шлюха, государь. Большую ведь

часть их не отнесешь ни к

девушкам, ни к женам, ни ко вдовам.

Интервал:

Закладка: