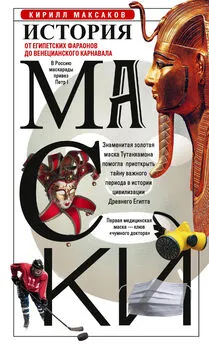

Кирилл Максаков - История маски. От египетских фараонов до венецианского карнавала

- Название:История маски. От египетских фараонов до венецианского карнавала

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Центрполиграф

- Год:2021

- Город:Москва

- ISBN:978-5-227-09526-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Кирилл Максаков - История маски. От египетских фараонов до венецианского карнавала краткое содержание

История маски. От египетских фараонов до венецианского карнавала - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Дзанни продолжали традицию придворных и карнавальных шутов. Такие слуги появились в итальянских фарсах XV в., а ещё раньше – на страницах новелл Возрождения. Это слуги, бывшие крестьяне, покинувшие из-за бедности и безработицы родные места (Бергамо для северных масок, Кава и Ачерра для южных) в поисках лучшей жизни в процветающих портовых городах (Венеция на севере Италии и Неаполь на юге). Горожане с насмешкой смотрели на пришлых людей, охотно над ними смеялись. Эти персонажи могли изображаться как совсем глупыми (Арлекин), так и умными, но с непривычными для горожанина, провинциальными поступками (Бригелла), с характерным для «деревенщин» говором. Именно дзанни помогали в сюжетах влюблённым в их противостоянии старикам Панталоне и Доктору.

Схема сюжета была канонична: молодые влюблённые, счастью которых мешают старики, благодаря помощи ловких слуг преодолевают все преграды. Сценарий подбирался строго в соответствии с теми масками, которые есть в труппе. Это минимум один квартет масок и пара влюблённых. Считается, что маска Пульчинеллы ведёт начало еще от ателланских игр; к ней у углов рта первоначально прикреплялись бубенчики.

Первоначально маски, в подражание античным, делали с открытом ртом, потом рты стали делать закрытыми. Представления давались на небольших площадках, и усиление голоса было не нужно. А часть представлений и вовсе составляли пантомимы. Еще позже стали закрывать только половину лица актера.

Труппы дель арте гастролировали и за границей. Например, первые известные гастроли во Франции были в 1571 году, когда труппа актёра Джан Ганассы полгода давала представления при дворе короля Карла IX. Французам такой стиль представления очень понравился, и стали возникать чисто французские труппы, работающие в стиле ярмарочного театра. На этом, например, построен роман французского писателя XIX века Т. Готье «Капитан Фракасс».

Однако были и отличия. Французские актёры часто не носили масок, а только белили лицо мукой, и даже игравшие классических персонажей актёры парижского Театра итальянской комедии предпочитали иногда играть без масок. Имена и поведение некоторых персонажей с течением времени изменились. Так, Пульчинелла превратился в Полишинеля, а Педролино – в Пьеро. Сюжет ярмарочных спектаклей был примитивнее итальянских и часто нёс исключительно служебную функцию – подготавливал и связывал многочисленные выходы акробатов, эквилибристов и танцоров, было меньше импровизации.

Итальянские труппы странствовали по Франции, и эти спектакли видел молодой Мольер, вместе с труппой Дюфрена выступавший во французской провинции. Многие из увиденных им масок и комических ситуаций перекочевали в пьесы, в том числе в фарсы и комедии «Плутни Скапена», «Ревность Барбулье», «Мнимый больной».

Молодой король Франции Людовик XIV охотно принимал участие в придворных балетах, но во избежание нарушения этикета танцевал в маске, и этот обычай подхватили балетные танцовщики. Обычай продержался аж до 1772 года.

Примерно тогда же, в конце XVIII века, исчез и театр дель арте.

В России итальянские труппы начали гастролировать с 1733 года. Они быстро стали популярны, и уже к концу века в московских и петербургских домах периодически устраивались венецианские карнавалы с разными масками. С приходом к власти императора Павла эти карнавалы прекратились.

Небольшой всплеск интереса к театру в масках возник в России в эпоху Серебряного века, то есть в 1900-е годы. В 1906 году А. А. Блок написал драму «Балаганчик», где в трагическом ключе переосмыслил маски комедии. В том же году эту пьесу поставил В. Э. Мейерхольд в театре В. Ф. Комиссаржевской, где сам сыграл роль Пьеро. Он увлёкся театром масок и начал игру в доктора Дапертутто, представив в 1910 году знаменитый спектакль-пантомиму «Шарф Коломбины». Затем подобные спектакли начал ставить режиссёр А. Я. Таиров («Покрывало Пьеретты», 1916, и «Принцесса Брамбилла», 1920). Кульминацией стал спектакль «Принцесса Турандот» по пьесе Гоцци, поставленный Е. Б. Вахтанговым в 1922 году в Третьей Студии МХТ и сохранявшийся в репертуаре театра более восьмидесяти лет.

Однако это не значит, что на Руси до того не знали масок. Эта традиция существовала с древнейших времен, ведь в масках играли скоморохи.

В. Даль писал, что скоморох – это «музыкант, дудочник, сопельщик, гудочник, волынщик, гусляр; промышляющий этим, и пляской, песнями, шутками, фокусами; потешник, ломака, гаер, шут; зап. медвежатник; комедиант, актёр и пр.».

Скоморохи известны с XI века. И всегда их представления не нравились церковным и гражданским властям.

Скоморохи изображены на фресках Софийского собора в Киеве (1037 год). Кожаные маски скоморохов XII–XIV веков известны по археологическим находкам из Новгорода и Владимира. И только в XVIII веке скоморохи стали постепенно исчезать под давлением царя и церкви, оставив в наследство балаганам и райкам некоторые традиции своего искусства.

Представления скоморохов соединяли пение, игру на музыкальных инструментах, пляски, медвежью потеху, кукольные представления, выступления в масках, фокусы. Скоморохи непосредственно общались со зрителями, с уличной толпой, вовлекали в игру. Выступали они на улицах и площадях.

Репертуар скоморохов состоял из шуточных песен, пьесок, социальных сатир («глум»), исполняемых в масках и «скоморошьем платье» под аккомпанемент гудка, гуслей, жалейки, домры, волынки, бубна. За каждым персонажем был закреплён определённый характер и маска, которые не менялись годами.

В ходе представления скоморох напрямую общался с публикой и нередко представлял сатирическими персонажами купцов, воевод, представителей церкви. Кроме общественных праздников, свадеб и родин, скоморохов как знатоков традиций приглашали и на похороны.

Археологи находят скоморошеские берестяные маски, которые они надевали перед представлением. Во время язычества такие маски означали отказ человека от собственного лица и превращали его в существо, необходимое для обряда (от зверя до одного из богов). Скоморохи использовали маски для смены ролей. Переодев маску, они становились другим персонажем.

В XVI–XVII веках скоморохи начали объединяться в «ватаги». В итоге церковь и государство обвиняло их в совершении разбоев, но в народном творчестве нет образа скомороха-разбойника, грабящего простой народ.

В 1648 и 1657 годах архиепископ Никон добился царских указов о полном запрещении скоморошества, в которых говорилось о битье батогами скоморохов и их слушателей, уничтожении скоморошьего инвентаря. После этого «профессиональные» скоморохи исчезли. Вместо них появились медвежатники, кукольники, ярмарочные увеселители и балаганщики.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Коллектив авторов История - Брежнев и Насер. Из истории советско-египетских отношений. Документы и материалы, 1965–1970 [сборник]](/books/1143321/kollektiv-avtorov-istoriya-brezhnev-i-naser-iz-istorii-sovetsko-egipetskih-otnoshenij-dokumenty-i-materialy-1965-1970-sbornik.webp)

![Кирилл Дугин - История разрушенного города [litres самиздат]](/books/1149521/kirill-dugin-istoriya-razrushennogo-goroda-litres-s.webp)