Ричард Роуэн - Три тысячелетия секретных служб мира. Заказчики и исполнители тайных миссий и операций

- Название:Три тысячелетия секретных служб мира. Заказчики и исполнители тайных миссий и операций

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЗАО Центрполиграф

- Год:2021

- Город:М.

- ISBN:978-5-9524-5572-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ричард Роуэн - Три тысячелетия секретных служб мира. Заказчики и исполнители тайных миссий и операций краткое содержание

Три тысячелетия секретных служб мира. Заказчики и исполнители тайных миссий и операций - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Однако в мае 1915 года военный министр был смещен со своего поста и арестован по обвинению в игнорировании подготовки к войне, в преступной связи с австрийцами и германцами с самого начала войны, а также в получении взяток. Следственный судья Коцюбинский показал шефу имперской полиции письмо, которое он охарактеризовал как «убедительное доказательство». Письмо, написанное австрийским торговцем, подозреваемым в шпионаже, было послано из Карлсбада и адресовано мадам Сухомлиновой.

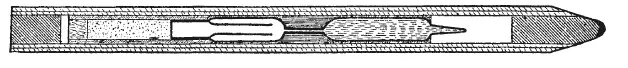

Внутреннее устройство зажигательного «пастельного» карандаша, одного из новейших диверсионных инструментов периода Первой мировой войны

В нем говорилось, что шли дожди, что дороги рядом с Карлсбадом в плохом состоянии и «что о длительных прогулках не может быть и речи». Когда уместность такой безобидной болтовни о дорогах была поставлена под сомнение, возбужденный судья воскликнул, что за этими простыми фразами кроется запутанный «австрийский код». А когда М. Васильев стал настаивать на своем скептицизме, следственный судья отмахнулся от него со словами:

— Черт его знает, что этот человек имеет в виду!

На протяжении всего процесса прокурор не смог доказать, что генерал Сухомлинов получал огромные суммы денег из-за границы или что его жена, хоть и весьма расточительная в своих тратах, помогала ему получать, утаивать или увеличивать суммы, достаточно большие, чтобы их можно было счесть за взятку государственному министру. В противовес столь слабо сфабрикованным обвинениям чрезвычайно важные заслуги Сухомлинова в реформировании российской армии с 1908 по 1914 год сочли не имеющими какого-либо значения. Старый генерал был обвинен в чудовищной измене и едва избежал смертного приговора.

Полковнику Мясоедову повезло еще меньше, и он был повешен. В начале февраля 1915 года он предстал перед судом в Варшаве, на котором против него было выдвинуто три обвинения. Во-первых, что он занимался шпионажем в пользу Германии на Прусском Восточном фронте; во-вторых, что он украл две терракотовые статуэтки из заброшенного дома в Восточной Пруссии, что рассматривалось как «мародерство». Третье обвинение являлось добавлением к первому и выглядело как нечто «непонятное». Военный суд состоял из двух штабных и одного полкового офицера, но защитник обвиняемого на нем не присутствовал. Главный свидетель обвинения, чьи показания были опровергнуты после революции, имел отношение только к шпионажу, обвиняя Мясоедова в выдаче данных о численности российских войск в Восточной Пруссии, что помогло немцам одержать победу при Танненберге.

Суд вынес решение — виновен и приговорил полковника к смертной казни через повешение. Сухомлинов тогда все еще был военным министром, но ему не позволили добиться помилования или оправдания своего друга и бывшего подчиненного. После ареста Сухомлинова было отмечено, что он произвел «неблагоприятное впечатление своими уклончивыми ответами на вопросы». Он отрицал свою вину и не желал отвечать на вопросы, заявив, что обвинение его в предательстве своей страны настолько ошеломляюще и абсурдно, что он просто не находит слов.

После вынесения приговора генерал попросил разрешения телеграфировать царю и уехать к матери. Ему было отказано в обеих просьбах. Осколком от пенсне он попытался перерезать себе горло. Военная Россия, такая вялая или расслабленная в других случаях, столь ужасно торопилась избавиться от человека, который первым выступил против «интриг и фракций». Мясоедов, вопреки всем правилам процедуры и принципам благопристойности, был повешен уже через два часа после окончания суда, вынесшего ему смертный приговор.

Глава 69

Диверсии

Уже в 1915 году великая война переросла в самую ужасную форму борьбы — изнурительное состязание на истощение, первыми потерями которого были маневр и стратегия, а конечная цена вылилась в потерю лишнего миллиона жизней. Обладая на Западе численным превосходством, союзники пребывали в блаженной уверенности, что не менее трех мертвых немцев заплатят за гибель четырех французов или англичан, и впоследствии, в некотором неопределенном будущем, останется лишь обширная страна «мертвецов», именуемая Германией, в которую войдут победителями уцелевшие солдаты Антанты. Но эта программа методического уничтожения людских ресурсов совсем не учитывала такой проблемы, как саботаж или намеренное уничтожение важнейших материальных ресурсов противника.

Слово «саботаж» (происходит от слова «сабо», обуви фабричных рабочих, которые устраивали забастовки) до сих пор считалось согласованным с действием простого и обездоленного люда, пропахшего навозом сельскохозяйственного крестьянина или перепачканного углем фабричного рабочего, которых подбили втоптать в грязь деревянными сабо имущество привилегированных классов. Мировая война, однако, открыла нам, что худшие из анархистов — это глупые генералы или их неуправляемые подчиненные и что нельзя встретить более опасных злоумышленников, чем официальные лица правительства, заявляющие о праве убивать или разорять, реквизировать или разрушать исключительно ради духа патриотизма. Но война научила нас не только этому. Всякий раз, когда саботаж действовал эффективно, он являлся изобретением людей с научным образованием и даже с развитым чувством вкуса. Талантливый руководитель «саботажников» эпохи мировой войны 1914–1918 годов — иначе говоря, диверсантов — должен был иметь несколько пар лакированных «сабо», ибо он был завсегдатаем в каком-нибудь авторитарном клубе, регулярно ходил в свой «офис» в Нью-Йорке, как какой-нибудь адвокат или коммерсант, совещался там со своими агентами, как если бы это были клиенты или торговцы, а не шпионы, террористы и изготовители бомб, и нередко принимал приглашения отобедать в шикарном отеле «Ритц-Карлтон».

О такого рода диверсиях в ту пору в Европе, а особенно там, где шла война, мало что можно сказать. В самом деле, кто мог обнаружить причину случайной «катастрофы», организованной рукой любителя или профессионального агента-диверсанта в том месте, где взрываются бесчисленные снаряды, бомбы и пылают пожары? Кроме того, подрывные действия или поджоги — даже если они выглядели нарочито случайными или лишь подозрительно похожими на «акты» диверсии — вызывали яростные репрессалии в районах, где не велось боевых действий. Так что британцы и французы довольно неохотно поощряли или организовывали такие тыловые диверсии, поскольку шансы нанести урон врагу выглядели весьма незначительными по сравнению с теми новыми штрафами и поборами, установленными немцами на оккупированных землях Бельгии или Франции.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: