Анатолий Иванов - История петербургских особняков. Дома и люди

- Название:История петербургских особняков. Дома и люди

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Центрполиграф ООО

- Год:2018

- ISBN:978-5-227-08282-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Анатолий Иванов - История петербургских особняков. Дома и люди краткое содержание

История петербургских особняков. Дома и люди - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

За все это он не дождался благодарности, пожалуй, ни от кого, а уж меньше всего от писательской братии, к которой по мере сил старался принадлежать, но удостоился лишь роли дойной коровы. Характерен отзыв о нем И. С. Тургенева, высказанный им в письме к А. В. Дружинину в декабре 1856 года: «Кушелев мне кажется дурачком, – я его все вижу играющим у себя на вечере – на цитре – дуэт с каким-то итальянским голодным холуем; но он богат, – и потому может быть полезен». Если таково было отношение к нему писателя, считавшегося человеком мягким и гуманным, то что же говорить о всяком литературном и нелитературном сброде?

Д. В. Григорович, вспоминая свои посещения дачи Кушелева-Безбородко в Полюстрове, писал: «Странный вид имел в то время этот дом, или, скорее, общество, которое в нем находилось. Оно придавало ему характер караван-сарая, или, скорее, большой гостиницы для приезжающих. Сюда по старой памяти являлись родственники и рядом с ними сброд чужестранных и русских пришлецов, игроков, мелких журналистов, их жен, приятелей и т. д. Все это размещалось по разным отделениям обширного, когда-то барского дома, жило, ело, пило, играло в карты, предпринимало прогулки в экипажах графа, нимало не стесняясь хозяином, который, по бесконечной слабости характера и отчасти болезненности, ни во что не вмешивался, предоставляя каждому полную свободу делать что угодно. При виде какой-нибудь уж слишком неблаговидной выходки или скандала, что случалось нередко, – он спешно уходил в дальние комнаты, нервно передергивался и не то раздраженно, не то посмеиваясь повторял: «Это, однако ж, черт знает что такое!» – после чего возвращался к гостям как ни в чем не бывало».

Таким был этот человек, послуживший будто бы Ф. М. Достоевскому прототипом для образа князя Мышкина. Скончался он, как и его брат, в молодых летах, и с ним пресекся род графов Кушелевых-Безбородко.

После его смерти домом несколько лет владела сестра покойного, Л. А. Мусина-Пушкина, а в 1880 году он перешел к князю Михаилу Сергеевичу Волконскому (1832–1909), сыну декабриста Сергея Григорьевича и Марии Николаевны, дочери генерала Н. Н. Раевского. Детство и юность его прошли в Сибири, где он вместе с родителями разделял участь сосланных. Поскольку отец его был лишен всех прав состояния, Михаила Сергеевича при рождении записали в заводские крестьяне, что не помешало ему в будущем занять пост товарища (то есть заместителя) министра народного просвещения.

Именно М. С. Волконскому суждено было стать вестником освобождения оставшихся в живых после тридцатилетней ссылки декабристов. В день коронации Александра II он находился в Москве, и его-то и выбрал Н. Н. Муравьев, в ту пору генерал-губернатор Восточной Сибири, курьером для доставления в Иркутск милостивого манифеста, чтобы он первым мог сообщить своим родителям и их товарищам о конце ссылки. Вечером того самого дня, когда был обнародован манифест, молодой Волконский пустился в путь по осенней распутице, покрыл в семнадцать дней расстояние от Москвы до Иркутска и привез старикам желанную весть.

Он был женат на светлейшей княжне Елизавете Григорьевне Волконской, представительнице другой ветви того же рода. Ее дед с отцовской стороны – фельдмаршал Петр Михайлович Волконский, герой Отечественной войны 1812 года, начальник Главного штаба при Александре I, а с материнской – шеф жандармов А. Х. Бенкендорф. Перейдя в католичество, Елизавета Григорьевна занималась вопросами богословия, находясь в дружеских отношениях с В. С. Соловьевым, который отзывался о ней как о женщине «редкой силы ума и сердечной прямоты».

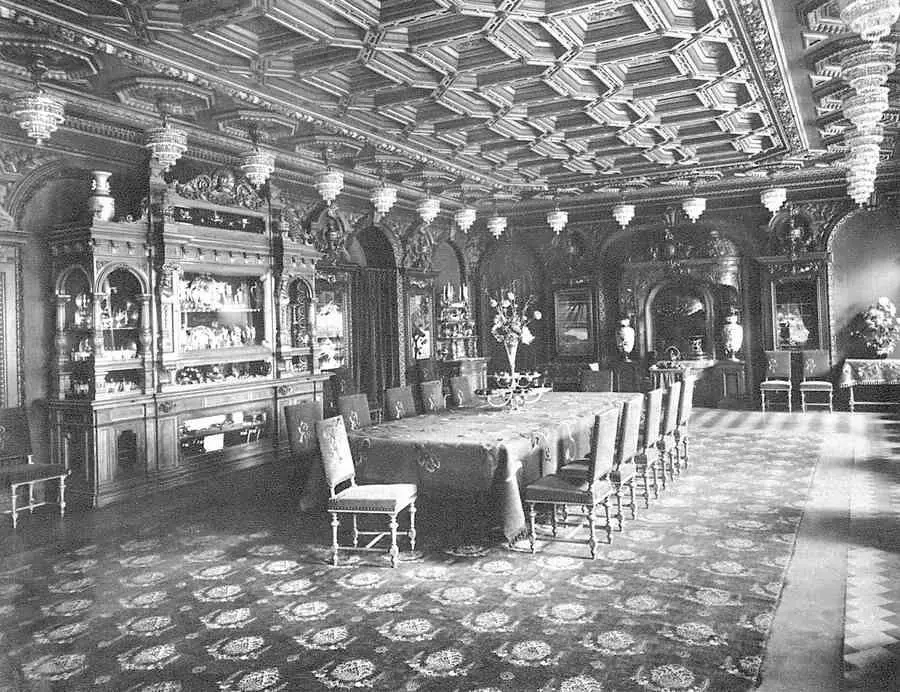

Интерьер особняка Елисеева: столовая (вверху), кабинет (внизу)

Дом Волконских был одним из культурных центров Петербурга. На домашней сцене часто устраивались любительские спектакли. Сын Волконского – Сергей Михайлович, ставший впоследствии директором императорских театров, пишет в своих воспоминаниях: «В Петербурге, в доме моего отца на углу Гагаринской набережной, была зала с настоящей сценой. Здесь мы ставили большие вещи по-русски и по-французски. Тут шел у нас в 1889 году «Федор Иоаннович», в то время на сцене запрещенный».

В 1892 году Волконские продали свой особняк тайному советнику и купцу первой гильдии А. Г. Елисееву, которому он принадлежал до самой революции. Приобрел он его после смерти отца, Г. П. Елисеева, и раздела наследства с братом Григорием, вместе с которым они являлись компаньонами известного товарищества «Братья Елисеевы». Основано оно было еще в 1813 году, владело несколькими первоклассными продовольственными магазинами и кондитерской фабрикой.

Но уже через три года, в 1895 году, Александр Григорьевич вышел из товарищества и посвятил себя промышленной деятельности. Одно перечисление его должностей заняло бы несколько строк; но, помимо деловых и служебных обязанностей, немало времени он уделял и благотворительности, состоя попечителем нескольких богаделен, школ и т. д.

В заключение хочу еще раз сказать: богатый особняк, отданный под коммунальные квартиры, – не путь ко всеобщему благополучию. Мы это знаем, мы это уже проходили.

Скромный дом графов Игнатьевых

(Дом № 26 по набережной Кутузова)

Рядом с бывшим особняком графа Кушелева-Безбородко стоит трехэтажный, на высоких подвалах дом довольно скромного вида. Эта скромность особенно заметна на фоне эклектичной вычурности его соседа справа, чрезмерно изукрашенного лепниной. Фасад дома № 26 содержит элементы ренессанса и классицизма, но в целом производит какое-то неопределенное впечатление; чувствуется, что здание неоднократно перестраивалось, и в него постепенно вносились изменения. Действительно, за свое более чем двухсотлетнее существование оно трижды меняло облик. Но, несмотря на довольно значительные переделки, дом неплохо сохранился и вносит в перспективу набережной налет классической строгости, присущий ей изначально.

На протяжении полувека, до самой Октябрьской революции, им владели два поколения графов Игнатьевых, и не просто владели, а жили здесь, поэтому дом неразрывно связан с их именем. Потомок этого рода, автор известных воспоминаний «Пятьдесят лет в строю» А. А. Игнатьев пишет: «Дом бабушки – особняк в Петербурге на набережной Невы – в годы моего детства был для всей семьи каким-то священным центром. В этом доме-монастыре нам, детям, запрещалось шуметь и громко смеяться. Там невидимо витал дух деда, в запертый кабинет которого, сохранившийся в неприкосновенности, нас впускали лишь изредка, как в музей. Кабинет охранял бывший крепостной – камердинер деда, Василий Евсеевич, обязанностью которого было также содержание в чистоте домовой церкви и продажа в ней свечей во время богослужения».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: