Кирилл Бабаев - Венец моды и традиции. Головные уборы народов мира

- Название:Венец моды и традиции. Головные уборы народов мира

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2020

- Город:Москва

- ISBN:978-5-386-13659-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Кирилл Бабаев - Венец моды и традиции. Головные уборы народов мира краткое содержание

Книга представляет собой первое в русскоязычной литературе научно-популярное издание, посвященное такому важному и выразительному элементу традиционного костюма, как головной убор. Его происхождение, разновидности, культурное значение раскрываются через десятки увлекательных историй, рассказанных Кириллом Бабаевым – ученым и путешественником, основавшим в 2014 г. первый в мире музей традиционных головных уборов «Мир Шляпы».

Для широкого круга читателей.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Венец моды и традиции. Головные уборы народов мира - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

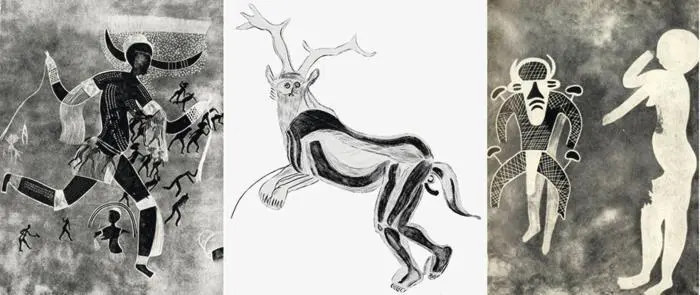

Этой традиции много веков и даже тысячелетий – головной убор был инструментом преображения человека ещё в древнем каменном веке, когда и одежды-то ещё толком не было изобретено. Наскальная живопись в Европе, Африке, Австралии демонстрирует нам страшноватые фигуры с телом человека и головой быка, оленя или медведя. Но это никакие не инопланетяне и не оборотни, как считают некоторые экзальтированные любители древностей. Это наголовные маски, с помощью которых шаман приобретал связь с духами и тотемными животными, переставая при этом быть обычным человеком.

Такие шаманские головные уборы были обнаружены на мезолитической стоянке Стар-Карр на севере Англии: это части оленьих черепов с рогами и просверленными отверстиями для глаз, которые 11 тысяч лет назад безвестный служитель культа носил по профессиональной необходимости. Чуть ниже мы увидим, что надеть на себя рога – чрезвычайно распространённое в мире искушение, как бы странно это ни звучало при нашей несколько негативной символике понятия «рогоносца». Но там, где рогатые животные считаются символом плодородия (как корова), мощи (как бык), охотничьей удачи (как олень) или грациозной красоты (как газель) – именно рогатая маска помогала соединить человека с этим символом.

Маски –один из самых интересных и культурно значимых видов головного убора, и ниже мы ещё подробно обсудим, какими они бывают. Их использование в ритуальных церемониях засвидетельствовано на всех континентах. Ещё в XVIII вв. танцы в масках были в ходу в Центральной Европе и на Балканах, и нынешние европейские и латиноамериканские маскарады – всего лишь воспоминание о давних языческих обычаях. Да и в России танцы в масках когда-то были столь же популярны, как в Африке: маскарады скоморохов благополучно пережили принятие православия, гонения церкви, никонианскую реформу, многочисленные государственные запреты и были в ходу как в деревнях, так и в городах ещё пару сотен лет назад.

Доисторические изображения людей в рогатых шапках из Тассили (Алжир) и Труа-Фрер (Франция)

В сегодняшней Тропической Африке церемонии с использованием масок по-прежнему проводятся, но их цель – вовсе не развлечение. Скрывая лицо и покрывая голову, маска не только трансформирует статус человека, она превращает его в иное существо. Надевая маску на лицо или голову, участник церемонии перестаёт быть собой: он не может узнавать других людей, вести себя как обычно, по-человечески разговаривать. У народа догонов (Мали) существует специальный язык масок, доступный лишь узкому кругу избранных. Именно маска, вместилище духа, делает человека сверхъестественным существом, и сам он безоговорочно верит в это. Верят в это и зрители, даже если и видели, как их сосед или родственник две минуты назад надевал её на голову. Человек исчез, на его месте пляшет дух воды или священная антилопа. Так что сказка о шапке-невидимке – только для нас с вами сказка, для миллионов жителей сельской Африки это повседневная жизнь.

Экспонат

Маску дому в деревне догонов делает только один мастер, это искусство досталось ему по наследству и тщательно охраняется. Это ведь не только умение плести ткань, нашивать на неё гребень и раковины каури. Процесс изготовления сопровождается ритуалами, без которых маска не будет иметь магической силы. Волокна опускаются в отвар из трав, собранных в полнолуние на высоком холме, действо сопровождается заклинаниями и боем тамтамов. После десятков подобных манипуляций маска обретает силу, и её может надевать обученный танцор, изображающий красивую девушку (чего не скажешь по внешнему виду). Непосвящённый же, надев её, мгновенно лишится жизни, так что в музее «Мир Шляпы» мы содержим этот экспонат в наглухо закрытой витрине.

Изменение себя, обретение нового статуса при помощи головного убора – самый простой способ продемонстрировать этот статус окружающим. Все древние тропические цивилизации были согласны в том, что только правитель и ограниченное количество аристократов могут надевать головные уборы – хотя жарко и холодно может стать, казалось бы, всем. Элита отличалась от плебса наличием головного убора. Вероятно, поэтому в Древнем Египте головные уборы сперва считались исключительно атрибутом божеств: на древнейших изображениях люди не носят их. Надев корону, первые фараоны подчёркивали, что стали равны богам. Распространившийся по всему миру обряд коронации – возложение головного убора как символ обретения человеком божественной власти – начал свой путь именно из Древнего Египта, успешно достигнув наших дней.

В Древней Греции, где божественной царской власти не существовало, головных уборов не любили, надевая их разве что в путешествии или для работы в поле. Однако победители спортивных состязаний в награду получали именно головное украшение. Это был знак престижа, для многих в Греции сравнимый с монаршим. Для венковиспользовали определённые растения, каждое со своей символикой. Олимпийские призёры получали оливковый венок, в Дельфах предпочитали лавровые, в Аргосе их делали из сельдерея, а в Коринфе победители Истмийских игр вынуждены были ходить в венках из сосновых ветвей – эти ребята, полагаю, чувствовали себя самыми несчастными.

Впоследствии в Риме переосмыслили роль венка как символа славы. Спортивные достижения рациональным римлянам были ни к чему, и главным источником славы стали военные победы. Венчать голову главы государства лавровым венком вошло в моду со времён Юлия Цезаря, который, впрочем, с его помощью старался прежде всего прикрыть свою лысину (потому что рекомендованная Клеопатрой мазь из измельчённых жжёных мышей не помогала). Однако позже лавровый венок, сделанный уже из золотых ветвей и листьев, использовался исключительно для превращения гражданина в императора.

Впрочем, наголовное одеяние символизирует не только социальное преображение человека. Столь же часто головной убор является у различных народов символом дома, родного жилища, которое даёт защиту и безопасность. Полагают, что даже имена головных уборов в некоторых языках происходят от названий жилища: так, английское hat – «шапка, шляпа», вероятно, родственно hut – «хижина, хата»,а слово cap,как и его русский родственник кепка, может происходить от cappan, кельтского названия хижины.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: