Александр Козлов - Древнейшая история Московского края. Мифы и реальность

- Название:Древнейшая история Московского края. Мифы и реальность

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:978-5-517-08971-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Козлов - Древнейшая история Московского края. Мифы и реальность краткое содержание

Древнейшая история Московского края. Мифы и реальность - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Одна из научных гипотез связывает происхождение этнонима с индоевропейским корнем *ven-t «мокрый, влажный» (праслав. *vet). А наиболее актуальной на сегодняшний день является версия о том, что название вятичей ( *vętitji) восходит к корню праслав. *vęt- «большой» (ср. др. – рус. вяче «больше»; к тому же корню восходят слова Вячеслав «большой славой», Вятка «большая [река]»), и, в конечном счёте, сопоставимо с такими этнонимами, как венеды (венеты) и вандалы, наряду с этнонимом «вятичи» восходящими к этнониму с индоевропейским корнем *wenət-, *wonət-, первоначально принадлежавшему какой-то одной западно-индоевропейской группировке.

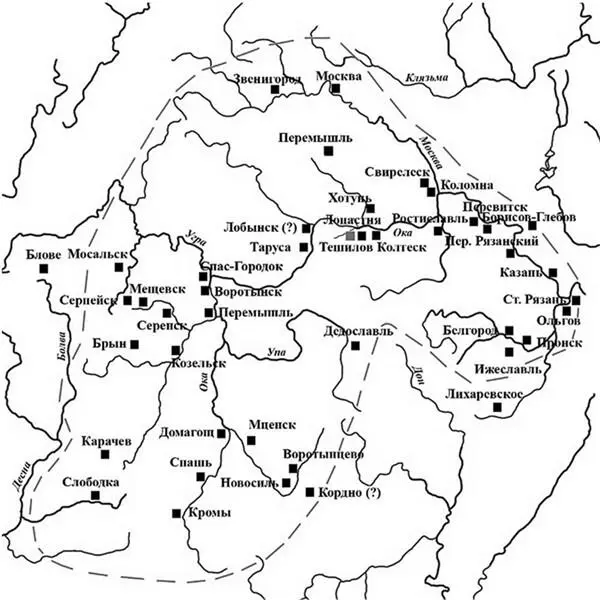

Итак, доподлинно известно, что восточнославянский союз племён вятичей занимал земли бассейна Оки, верхней и средней её части; территории современных Брянской, Воронежской, Калужской, южной половины Московской области, Липецкой, Орловской, Рязанской, юго-восточной части Смоленской, Тульской областей, что больше площади, занимаемой современной Белоруссией. При этом земли вятичей были поделены на три части.

Одна из них – земля будущего княжества Московского (южная половина Московской области) вошла в состав Ростово-Суздальской земли. Она обильна лесами и реками, много болот. Поэтому при опасности можно было уйти в лес и спрятаться. В летописях часто говорится о сожжённых городах, через короткое время восстанавливаемых вернувшимися жителями. То есть северные вятичи были рациональными и прагматичными.

Другая земля – с центром в городе Рязань (в будущем из этой части образовалось Рязанское княжество). У И.И. Срезневского в «Материалах для словаря древнерусского языка» можно найти этимологию названия «рязань», которая произошла от слова резать. Здесь рязанские вятичи граничили со степью, поэтому должны были уметь защищаться. Еще в XIV–XV веках московские летописцы помнили, что гордые и воинственные рязанцы были потомками непокорных вятичей. «Где рязанский конник, там враг покойник». Близость степи оказывала влияние на рязанских вятичей, они были недоверчивыми, внимательными, осмотрительными, откуда пословица «В Рязани даже грибы с глазами». Времени на раздумье у них было мало. Из степи на них постоянно нападали, об этом рязанская поговорка «Что ни год, то рать. Что ни десять, то нашествие», отсюда быстрота принятия решения, боевитость, готовность к борьбе.

И третья часть – сохранила название вятичей. Она номинально принадлежала сначала Чернигову, но сохраняла свою автономию и независимость. Центром этой Вятской земли (включавшей земли сегодняшних Тульской, Калужской, Орловской областей с прилегающими районами) был город Дедославль. Непосредственное управление осуществляла местная знать, а верховным органом власти было вече, собиравшееся в Дедославле. Край получил название «Верховские княжества». Через них проходил торговый путь из южных земель и Киева, их соседями были северяне. Поэтому западные вятичи были более коммуникабельными, больше общались, были в курсе потребностей соседей, для которых были важны сельскохозяйственные орудия и оружие, а обилие леса и болотного железа способствовало развитию кузнечного дела.

Особой отличительной чертой вятичей была пассионарность. О чем свидетельствует их длительная борьба против христианизации и власти киевских князей. В научной работе А.А. Майорова «К вопросу периодизации истории земли вятичей», говорится, что земли вятичей начинают осваиваться киевскими князьями лишь в конце XI – начале XII веков.

Города вятичей в XII веке (по Т. Н. Никольской, 1981)

Имея оружие, укреплённые города, леса, вятичи отстаивали свои традиции и языческое мировоззрение. Они долго не покорялись киевским князьям и христианизации, в большей степени это относится к верховским вятичам.

В 882 году князь Олег завоевал Киев, положив начало древнерусскому государству, но вятичи ему не покорились, а жили по-своему, отдавая дань хазарам. Только спустя 82 года, в 964 году киевский князь Святослав вторгся в пределы самого восточного славянского народа. У него была хорошо вооружённая и дисциплинированная дружина, но он не хотел братоубийственной войны. Состоялись его переговоры со старейшинами вятичей. Летопись об этом событии сообщает кратко: «Пошёл Святослав на Оку-реку и на Волгу и встретил вятичей и сказал им: «Кому дань даёте?» Они же ответили: «Хазарам». Святослав снял с вятичей власть хазарского каганата, они стали платить дань ему…» Однако скоро вятичи отложились от Киева.

Дважды воевал с вятичами и киевский князь Владимир Святославич. В летописи сказано, что в 981 г. он их победил и возложил дань – от каждого плуга, как и отец его брал. Но в 982 году, как сообщает летопись, вятичи поднялись войною, и пошел на них Владимир и победил вторично.

В 1082–1086 годах вятичи опять поднимаются против Киева. Во главе их встают князь Ходота с сыном, известные в своем крае приверженцы языческой религии. О Ходоте известно, что он был вождем «верховских» вятичей. Ходота с сыном упоминаются в «Поучении Владимира Мономаха» (в Лаврентьевской летописи), в котором говорится о двух зимних походах в землю вятичей, и на их столицу Кордно.

Современные историки, непредвзято относящиеся к фактам, называют Ходоту русским Робином Гудом, который восстаёт против поборов Мономаха, грабит весте с сыном знатных бояр и раздаёт награбленное беднякам. На их усмирение идёт Владимир Мономах (о чём он повествует в своём поучении!): «А в Вятичскую землю ходили две зимы: на Ходоту и на сына его». Первые его два похода закончились ничем. Дружина прошла сквозь леса, так и не встретив неприятеля, молящегося своим лесным богам. Лишь во время третьего похода Мономах настиг и разгромил лесное войско Ходоты, но его предводитель сумел скрыться. Ко второй зиме великий князь готовился по-иному. Прежде всего, он заслал своих лазутчиков в вятические поселения, занял основные из них и завёз туда всякого припаса. И когда ударили морозы, Ходота вынужден был пойти отогреваться по избам и землянкам.

Мономах настиг его в одной из зимовок. Дружинники вырубили всех, кто попался под руку в этом сражении. Но долго еще ратились и бунтовали вятичи, пока воеводы не перехватали и не перевязали всех зачинщиков и не казнили их на глазах у поселян лютой казнью.

Известно также, что в 1113 году в земли вятичей приходил монах, миссионер Киево-Печёрского монастыря Кукша, чтобы проповедовать христианство. Но в результате чего Кукша был вятичами убит.

Поздняя легенда сообщает о принятии христианства в некоторых местах только в начале XV века: «… в 1415 году, в княжение великого князя Василия Дмитриевича, сына Донского, мценяне не признавали ещё истинного Бога, почему и посланы были в том году, от него и митрополита Фотия, священники, со множеством войск, для приведения жителей в истинную веру. Мценяне ужаснулись, стали воевать, но вскоре поражены были слепотой. Посланные начали склонять их к принятию крещения; убеждённые тем некоторые из мценян: Ходан, Юшинка и Закей крестились и, прозрев, обрели Крест Господень, иссечённый из камня, и резной образ Николая Чудотворца, в виде воина, державшего в руке ковчег; тогда, поражённые чудом, все жители города спешили принять святое крещение».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Дмитрий Калюжный - Другая история Московского царства. От основания Москвы до раскола [= Забытая история Московии. От основания Москвы до Раскола]](/books/140705/dmitrij-kalyuzhnyj-drugaya-istoriya-moskovskogo-carstv.webp)