Владимир Литвиненко - Черные мифы о Великой Победе

- Название:Черные мифы о Великой Победе

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2021

- Город:Москва

- ISBN:978-5-00172-184-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Литвиненко - Черные мифы о Великой Победе краткое содержание

В России тоже находится много желающих уничтожить память о подвиге народа в Великой Отечественной войне. Усилия ненавистников Великой Победы уже заметны. Социологические опросы фиксируют убогий уровень знаний значительной части школьников и студентов о Великой Отечественной войне. Периодически появляются сообщения об осквернении памятников участникам войны в различных российских регионах. Все это говорит о том, что в стране существуют влиятельные силы, поддерживающие фальсификаторов, заинтересованные в искажении истории Великой Отечественной войны. Противодействие им должно быть адекватным. Разоблачать измышления ненавистников Великой Победы надо жестко и гласно. Именно с этой целью написана предлагаемая книга. Ее содержание направлено как на опровержение наиболее распространенных черных мифов о Великой Победе, так и на разоблачение невежества их авторов.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

Черные мифы о Великой Победе - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

А вот пример другой простейшей логической ошибки – ошибки «аргументации по аналогии». В книге «День-М» Резун «доказывает» агрессивность СССР, его стремление к войне, в частности, тем, что Сталин мог предотвратить Вторую мировую войну, объявив, что Советский Союз будет защищать польскую территорию как свою собственную. При этом Резун ссылается на аналогичное заявление Советского правительства в 1939 г. относительно защиты территории Монгольской Народной Республики: «…Советский Союз официально заявил: “Границу Монгольской народной республики мы будем защищать, как свою собственную” («Правда», 1 июня 1939 года). …Именно так мог поступить Сталин и на своих западных границах: официально и твердо заявить, что нападение на Польшу превратится в упорную и длительную войну, к которой Германия не готова…»

Абсурдность этого утверждения Резуна состоит в том, что отношение СССР к Монголии и Польше нельзя сравнивать. В 1939 г. Монголия для СССР была братской, дружественной страной, а Польша – враждебным государством, причем не менее чем Германия. В то время Польша рассчитывала на дружбу с Германией, тем более что в 1938 г. Польша вместе с Германией поучаствовала в разделе Чехословакии, заняв Тешинский край. В дальнейшем Польша надеялась поживиться и советскими землями. Министр иностранных дел нацистской Германии Йохим фон Риббентроп после бесед с польским коллегой Беком записал в дневнике: «Г-н Бек не скрывает, что Польша претендует на Советскую Украину и на выход к Черному морю». А в декабре 1938 г. в докладе 2-го (разведывательного) отдела Главного штаба Войска польского подчеркивалось: «Расчленение России лежит в основе польской политики на Востоке: поэтому наша возможная позиция будет сводиться к формуле: кто будет принимать участие в разделе. Польша не должна оставаться пассивной в этот исторический момент. Задача состоит в том, чтобы заблаговременно хорошо подготовиться физически и духовно: главная цель – ослабление и разгром России». Ну и с какой стати советское руководство, которому эти намерения Польши поучаствовать в вооруженном походе против СССР были известны, должно было озаботиться защитой границ этой хищницы?

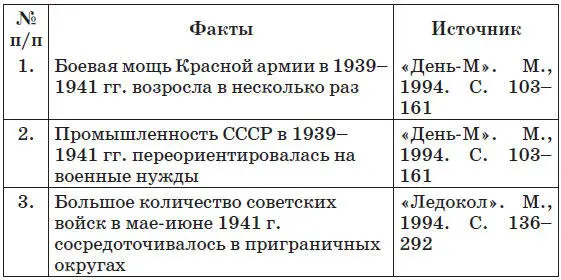

Нужно сказать, что описание и объяснение множества фактов, приведенных на шестистах страницах книг «Ледокол» и «День-М», сопровождаются агрессивными, эмоциональными комментариями автора. Такое откровенное воздействие на чувства читателей в логике квалифицируется как логическая ошибка «аргументации к публике». Впрочем, если отбросить эмоциональную шелуху, то все факты, описанные Резуном, можно объединить в три группы (см. табл. 1.1).

На основании фактов табл. 1.1 Резун делает свой главный туземный вывод – СССР в июле 1941 г. готовился напасть на Германию. Здесь Резун совершил логическую ошибку, называемую «ослабление тезиса аргументации».

Утверждение «СССР готовился к нападению на Германию» заменено более слабым утверждением «СССР готовился к войне с Германией». Сообщая факты, подтверждающие второй тезис (о подготовке к войне), Резун убеждает читателей в верности первого тезиса (о подготовке нападения).

Таблица 1.1

Факты подготовки СССР к войне с Германией

Туземное цитирование.При цитировании Резун не только не в состоянии точно переписать цитируемый текст, но даже не способен передать своими словами смысл цитаты.

Вот на с. 26 «Ледокола» для доказательства «агрессивных» устремлений Сталина приводится якобы цитата из его сочинений: «…Втянуть Европу в войну, оставаясь самому нейтральным, затем, когда противники истощат друг друга, бросить на чашу весов всю мощь Красной Армии (т. 6, с. 158; т. 7, с. 14)». Но в шестом томе сочинений Сталина на с. 158 вообще не о том речь – излагаются мысли Ленина о вооруженном восстании (лекции «Об основах ленинизма», прочитанные Сталиным в Свердловском университете), а в седьмом томе на с. 14 написано вот что: «…Наше знамя остается по-старому знаменем мира (выделено мною. – В.Л. ). Но если война начнется, то нам не придется сидеть, сложа руки, – нам придется выступить, но выступить последними. И мы выступим для того, чтобы бросить решающую гирю на чашу весов, гирю, которая могла бы перевесить» (речь на пленуме ЦК РКП(б) 19 января 1925 г.). И где здесь слова о «втягивании Европы в войну»?

Искажение смысла цитат Резун сочетает с безграмотным их истолкованием. Слова Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова о том, что Сталин считал войну с Германией неизбежной и «вел подготовку к войне – подготовку широкую и разностороннюю, – исходя из намеченных им самим… сроков…», интерпретируются Резуном следующим образом: «Адмирал совершенно открыто и ясно говорит нам, что Сталин считал войну неизбежной и серьезно к ней готовился. Но вступить в войну Сталин намеревался не в ответ на германскую агрессию, а в момент, который сам выбрал. Другими словами, Сталин готовился ударить первым, т. е. совершить агрессию против Германии…». Это туземное «умозаключение» Резуна напоминает «рассуждения» незабвенного Козьмы Пруткова: «…Дед мой родился в 1720 году, а кончил записки в 1780 году, значит, они начаты в 1761 году. В записках его видна сила чувств, свежесть впечатлений; значит: при деревенском воздухе он мог прожить до 70 лет. Стало быть, он умер в 1790 году» .

Наивысшей степени туземности логика Резуна достигла при «обосновании» им даты нападения СССР на Германию (6 июля 1941 г.) с помощью цитаты из труда Академии Генерального штаба Вооруженных Сил СССР «Начальный период войны». Этот «перл» достоин того, чтобы привести его полностью. Резун пишет: «Начальник Академии Генерального штаба генерал армии С. П. Иванов с группой ведущих советских историков написали научное исследование “Начальный период войны”. В этой книге Иванов не только признает, что Гитлер нанес упреждающий удар, но и называет срок: “немецко-фашистскому командованию буквально в последние две недели перед войной удалось упредить наши войска…”» (выделено мною. – В.Л. ) Если Советский Союз готовился к обороне или даже к контрнаступлению, то упредить это нельзя. Если Советский Союз готовил удар, то этот удар можно упредить ударом, который наносится другой стороной чуть раньше. В 1941 году, как говорит Иванов, германский удар был нанесен с упреждением в две недели» .

А теперь, внимание – вот как в действительности выглядит цитируемая Резуном фраза из книги «Начальный период войны»: «…Немецко-фашистскому командованию именно на завершающем этапе подготовки к войне, буквально в последние две-три недели удалось упредить Советские Вооруженные Силы в стратегическом развертывании своих войск». Выделенные полужирным курсивом четыре «незамеченные» Резуном слова показывают, что, оказывается, СССР был упрежден не в ударе, а в стратегическом развертывании войск. Это типичная логическая ошибка «подмены понятий». Удар и стратегическое развертывание войск совсем не одно и то же. История знает множество примеров, когда стратегическое развертывание войск противоборствующих сторон было, но до удара дело не доходило. В послевоенной истории такие ситуации возникали в период берлинского противостояния 1961 г., Карибского кризиса. Хрестоматийный пример из русской истории – «великое стояние на Угре» русских войск Ивана III и татарских войск хана Ахмата. Именно своевременное стратегическое развертывание своих войск позволило Ивану III избежать войны с Ордой.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: