Николай Манвелов - Гвардии Камчатка

- Название:Гвардии Камчатка

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:978-5-9500938-1-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Манвелов - Гвардии Камчатка краткое содержание

Возьмем, к примеру, Крымскую войну 1853–1856 годов.

Все знают про героическую оборону Севастополя и Синопское сражение. Многие в курсе о взятии Карса. Кому-то известно про оборону крепостей Бомарзунд, Свеаборг и Соловецкого монастыря.

Но мало кто даже слышал о том, что одна из немногих безоговорочных побед России над соединенными силами армии и флота была одержана на далекой Камчатке.

Без всякой надежды на помощь из центра России, при остром недостатке личного состава, артиллерии и боеприпасов гарнизон Петропавловска (ныне – Петропавловск-Камчатский) отбил нападение превосходящих сил англичан и французов.

Новая книга известного историка Российского Императорского флота Николая Манвелова рассказывает о подвиге, совершенном защитниками Петропавловска. Автор опровергает массу легенд, которые сложились за многие годы вокруг героической обороны. Замысел этой книги родился в ходе работы над сценарием фильма Валдиса Пельша «Гвардии Камчатка».

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Гвардии Камчатка - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Черной хлеб и рыба без всякой приправы, без уксусу, хрену, перцу и даже без соли составляют все, что как офицер, так и солдат ставят на стол свой. О перемене в пищи и помышлять не можно! »

Стоит сказать, что климат Камчатки для европейца был достаточно суровым. Вот что писал французский морской офицер в середине 1850-х годов об условиях плавания в районе полуострова:

« По мере приближения эскадры к Северу с каждым днем плавание становилось труднее по причине быстрого перехода от теплой температуры тропиков к холоду этих негостеприимных морей. Постоянные густые туманы заставляли нас бояться разлучения. Случалось судам по отдельным дням не видеть друг друга, как бы близко не держались они между собою. Барабаны, рожки и звон колокола возвещали об опасности столкновения, а также и пушечные выстрелы своим порядком и в известные промежутки времени определяли места судов… Трудно было поверить, что мы находились на параллели, южнее парижской …

Взглянув на карту всего света и сравнивая полуостров Камчатку с Британскими островами, не без удивления видишь между этими странами сходство в географическом положении и даже в наружном виде; но во всех других отношениях нет никакого сходства. С одной стороны бесчисленные корабли богатейшей на земном шаре морской торговли и 25 000 000 жителей, питающихся произведениями плодородной почвы; с другой – земля бесплодная, покрытая снегом в продолжении 8 месяцев и немогущая удовлетворить нуждам нескольких тысяч обитателей, которые ведут здесь бедную жизнь. Обе страны находятся в одной широте; достаточно западного ветра, который так благодетелен у нас в Западной Европе, чтобы произвести плодородие там, где он дует, напитанный парами Атлантического океана, или напротив, постоянное бесплодие там, куда он достигает, лишенный влажности во время своего прохода по Сибирским равнинам ».

Региональный центр и база снабжения

Петропавловск – столица и крупнейший город Камчатки – был не только центром области. Это был один из крупнейших перевалочных пунктов и баз снабжения Российско-Американской компании, управлявшей так называемой «Русской Америкой», которую у нас часто принято называть просто Аляской.

Российско-Американская компания [9] Официальное название – « Под Высочайшим Его Императорского Величества покровительством Российская Американская Компания ».

, основанная в 1799 году императором Павлом Первым, представляла собой институт, автономный от российских властей на Дальнем Востоке. Формально территория, подконтрольная Компании, не входила в состав Российской империи, что в годы Восточной войны сыграло положительную роль. Боевые действия на территории Русской Америки не велись, хотя захватить ее владения противнику не составило бы особого труда.

Но вернемся несколько назад.

Флаг Российско-Американской компании

Главной задачей компании была монопольная эксплуатация природных богатств Аляски [10] На самом деле полуостров Аляска является лишь небольшой частью Русской Америки и современного штата Аляска США.

, для чего строились фактории, основывались населенные пункты, число которых к началу 1820-х годов выросло до пятнадцати. Столицей Русской Америки был город Новоархангельск (на языке местных жителей – Ситха, современная Ситка), где имелись театр, библиотека и астрономическая обсерватория.

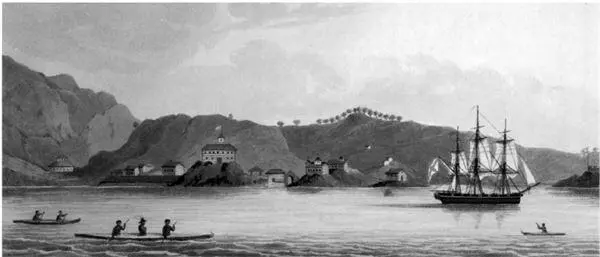

Русский шлюп «Нева» в Новоархангельске (Ситхе)

На территории, подконтрольной Компании, колонисты и местные индейцы занимались сельским хозяйством (хотя и без особого успеха), вели добычу в скромных количествах угля, меди, золота, слюды, железной руды. Работали небольшие промышленные предприятия и судостроительные верфи. В целом же благополучие огромной территории целиком и полностью зависело от материковой части империи, откуда поступало продовольствие и основная часть необходимых для жизни вещей. В ответ в Россию шли меха и иные богатства Аляски, за которыми из Кронштадта снаряжали кругосветные экспедиции.

Постепенно одним из главных центров снабжения владений компании стал Петропавловск, на тот момент небольшой городок на побережье Авачинской губы. С 1804 года в поселении существовал склад Российско-Американской компании, деятельность которого контролировал особый комиссионер.

Надо сказать, что собственно Камчатка компанию интересовала совсем мало – все попытки обязать ее менеджмент хоть как-то заботиться о своем главном перевалочном пункте чаще всего оканчивались крахом.

Приведем лишь один пример.

В 1807 году в Иркутске были закуплены 500 пудов [11] Около восьми тонн.

различных семян, которые предполагалось использовать для развития хлебопашества. Посевной материал упаковали в 198 деревянных ящиков, из которых на Камчатку были доставлены… восемь! Остальные же попросту бросили « на якутской дороге » – началась распутица, и дальнейшая перевозка стала невозможной. Вот и путешествовали 190 ящиков с семенами аж до 1810 года, когда последние места груза добрались до полуострова.

« Хлеб от сырости воздуха морского, от коего и деревянные ящики защищать его не могли, приходил в порчу и на посев делался неспособным », – горестно рапортовали местные власти.

Кончилось дело тем, что правительство империи в 1828 году разрешило сроком на десять лет иностранцам торговать на Камчатке всем, кроме алкоголя. Впоследствии разрешение было продлено, однако эпоха расцвета торговли на полуострове так и не наступила. Заезжие коммерсанты не видели особой выгоды от торговли в малонаселенном и бедном регионе на отшибе Российской империи.

Вот как описывал Авачинскую бухту начала 1850-х годов геолог и географ Карл фон Дитмар, назначенный в 1850 году чиновником по особым поручениям при военном губернаторе Камчатской области:

« В четыре часа утра мы увидали уже вдали огонек маяка [12] Речь идет о построенном в 1850 году Дальнем маяке, о котором рассказ ниже.

, на который прямо и держали. Слева показался острый конус Вилючинской сопки и остров Старичков, а справа – великолепный вулканический трезубец: Коряка [13] Корякская сопка.

, Авача [14] Авачинская сопка.

и Козел [15] Козельская сопка.

. Вскоре появился и тесный, окруженный высокими, отвесными скалами вход в Авачинскую бухту. Здесь приветствовал нас кит со своим брызжущим фонтаном. Затем мы вошли в своего рода Дарданеллы, образуемые входом в бухту, имея по бокам выступающие из воды, отделившиеся от берега каменные колоссы – слева Бабушкин камень, справа – Три Брата. Наконец, в семь часов мы вошли в прекрасный, обширный Авачинский залив и в 8 часов утра бросили якорь в маленькой бухте Св. Петра и Павла ».

Интервал:

Закладка: