Александр Васькин - Рассказы о жизни московских зданий и их обитателей

- Название:Рассказы о жизни московских зданий и их обитателей

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2020

- Город:М.

- ISBN:978-5-480-00415-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Васькин - Рассказы о жизни московских зданий и их обитателей краткое содержание

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Рассказы о жизни московских зданий и их обитателей - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Сергей Егорович Трындин занимал большое общественное положение, в 1887 году он «в воздаяние особых трудов и заслуг, оказанных им по званию Действительного члена Российского Общества Красного Креста, Всемилостивейше пожалован Кавалером Императорского и Царского Ордена Святого Станислава третьей степени», что дало ему право на получение звания потомственного почетного гражданина, коим он стал в 1888 году. Его также наградили орденами Святой Анны III степени и Святого князя Владимира IV степени. В 1889–1893 годах он был гласным Московской городской думы, председателем Московского городского попечительства о бедных Мясницкой части 1-го участка (в 1894–1915), много занимался благотворительностью, помогая слепым детям, находясь в составе Московского мужского благотворительного тюремного комитета и будучи почетным благотворителем Общества военных врачей. В 1903 году он стал коммерции советником.

Интересно, что сыновей, которым Сергей Егорович мог бы передать дело, у него не было (он умер в 1915). А в 1868 году Трындин женился на купеческой дочери Александре Михайловне Селиверстовой, также происходившей из старообрядческой семьи. Жена родила ему двух дочерей, из которых выжила лишь одна, Анастасия (род. в 1871). Она вышла замуж в 1899 году за потомственного дворянина и надворного советника Сергея Васильевича Щепотьева. О том, насколько изменились времена, свидетельствует тот факт, что муж не был старообрядцем. В прежнее время такое вряд ли было возможно. Старообрядцы предпочитали породняться с представителями своей же веры. Поэтому Анастасии пришлось выйти из старообрядчества и присоединиться к единоверческой церкви. Только тогда молодых обвенчали, и в дальнейшем у них родилось семеро детей. Именно Анастасия Сергеевна Щепотьева и была владелицей дома на Арбате в 1917 году (когда скончался ее муж), вот почему ныне это здание известно как «Доходный дом с магазинами С.Е. Трындина и А. Щепотьевой».

Ну а кто же жил в этих роскошных апартаментах? Явно люди небедные, ибо на каждом этаже предусматривалось лишь по две квартиры, каждая площадью несколько сотен метров и чуть ли не по десять комнат. Например, в квартире № 8 обитал известный московский хирург и уролог Петр Дмитриевич Соловов. Родился он в 1875 году в Скопине Рязанской губернии, после окончания в 1898 году Московского университета работал в его госпитальной хирургической клинике, а затем в земских больницах Воронежской, Пензенской и Екатеринославской губерний. В 1908 году, защитив диссертацию, Соловов стал доктором медицины. Немало пациентов поставил Петр Дмитриевич на ноги, он лечил людей и в Пироговской больнице, и в Боткинской, и в других клиниках Москвы. Пользовал он и Льва Толстого, был домашним врачом в семье Третьяковых.

На Арбате Соловов поселился в 1913 году, пациенты приходили к нему прямо домой, бывало, что по 30–40 человек в день. Женщин и мужчин он принимал в отдельных просмотровых комнатах, были и помещения для ожидания, где больные ждали своей очереди. Можно себе представить, как осложнялась жизнь членов семьи доктора – фактически квартира превратилась в проходной двор, куда приходили даже ночью с разными болячками. У Соловова была жена, три дочери и сын, жившие в этой же квартире. Так что сравнивать Соловова с профессором Преображенским из «Собачьего сердца» можно лишь с некоторой условностью. Вот почему вскоре Соловов приобрел на Большой Молчановке участок земли под хирургическую лечебницу, где он предполагал и жить со своей семьей. Но обстоятельства сложились по-иному. Во время Первой мировой войны лечебницу занял госпиталь, ну а после 1917 года – знаменитый родильный дом Г.Л. Грауэрмана, где появилось на свет немало замечательных москвичей. Февральскую революцию жильцы дома встретили восторженно. Узнав об отречении царя, они вместе со всеми москвичами участвовали в стихийной демонстрации, когда на улицы Москвы вышло более полумиллиона человек – четверть городского населения! Получивший свободу народ сразу принялся ловить городовых, олицетворявших старую надоевшую власть. Кого-то из пойманных просто побили, кого-то сбросили в ледяную Москву-реку. Вместо полиции придумали народную милицию, в которую записывали всех подряд, лишь бы с оружием. Дворники бросили метлы и веники и пошли организовывать профсоюз с требованием увеличения зарплаты. Один митинг сменял другой. Все бросили работу и говорили, говорили, говорили…

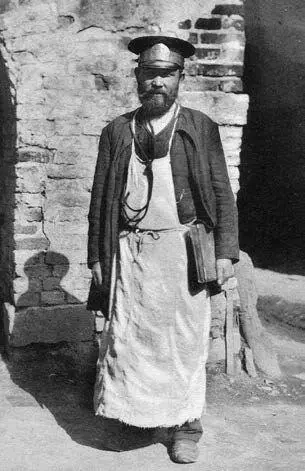

Московский городовой. XIX век

Московский дворник. XIX век

Март и апрель 1917 года прошли еще в атмосфере эйфории. Но постепенно росли кучи мусора на улицах – никто ничего не убирал: свобода! Раньше бы городовому пожаловались на дворника, а теперь к кому идти? В доме генерал-губернатора засел комиссар от Временного правительства Кишкин, но проку от него было мало, попробуй дозвонись при неработающем телефоне. Трамваи ходили с трудом, а на сакраментальный вопрос кондуктора о билете можно было услышать: «Мы – люди свободные! Платить не будем!» Не стали короче и очереди в магазинах – талоны на продукты ввели еще в 1916 году. Хлеб, сахар, спирт – все превратилось в дефицит. Необычайных размеров достиг черный рынок. Господа спекулянты правили бал.

Улицы захлестнула преступность, квартиры грабили уже и среди бела дня. Нередко воры вступали в бой с милиционерами, убивая последних. Жители Староконюшенного организовали домовой комитет, распределявший, кому и в какую ночь дежурить в парадном с пистолетом. К ноябрю обстановка обострилась. Валявшуюся власть подбирали большевики. Арбат стал одним из очагов боев красных с белыми. Пострадал и дом в Староконюшенном. Академик Михаил Богословский, житель Арбата, отметил в дневнике 4 ноября 1917 года: «Суббота. После завтрака гуляли по переулкам нашего района. Много следов от пуль, много разбитых стекол. Есть дома, где почти все стекла выбиты и повреждены снарядами стены. Какое варварство, какое дикое преступление! Глубина русского дикаря, кто изведает тебя! Встречались обыватели интеллигентного вида, унылые, испуганные, хмурого вида с поникшими головами. У всех на душе тяжелая дума».

Дума – понятно о чем: когда же вернется благословенный порядок в лице городового? Ольга Книппер-Чехова, жившая на Пречистенском бульваре, жалуется Марии Чеховой, сестре писателя, 2 ноября 1917 года: «Маша, если бы я могла дать тебе почувствовать, что сейчас переживаю. Пойдет уже седьмой день жуткой неизвестности. Гремят орудия, пулемет, летят шрапнели, свистят пули, разбивают дома, Городскую Думу, Кремль, разбили лошадей на Большом театре. Что-то страшное творится. Свой на своего полез, озверелые, ничего не понимающие. Откуда же спасение придет? Наши герои – юнкера, молодежь. Офицеры, студенты, вся эта горсточка бьется седьмой день против дикой массы большевиков, которые не щадят никого и ничего и жаждут только власти. Телефоны не работают. Мы не знаем, что с нашими близкими, и они о нас ничего не знают. Провизия кончается, грозит форменная голодовка, хлеба не имеем уже пять дней. Сейчас пришел Лёва (племянник Лев Книппер. – А.В .), не спавший две ночи и сидевший все под пулями. Он приехал на два дня из Орла, где он служит в конной артиллерии, и, конечно, не утерпел и пошел в дело. Вначале он хоть был конным, а сейчас сидит в переулках и выбивает большевиков. Да не раздевался, не мылся все эти дни. Вся жизнь свелась в ожидание Лёвы: придет или не придет. Забегал каждый день, чтобы поесть. Родители, наверно, с ума сходят, ничего не знают о нём. Сейчас вымылся, лег у меня в спальне. Я все эти дни не сплю или сплю на диване. В передних комнатах жутко. В наши две квартиры уже попали пули, и потом холод там. Здесь хоть от самовару нагреешься. Жутко смотреть на вымерший бульвар, только галки как полоумные носятся, вспугнутые выстрелами. Ходят патрули юнкерские, высматривают большевиков, которые пуляют с крыши. Сейчас один офицер из нашего дому пошел на Кисловку, и я умалила его занести письмецо к матери, узнать, жива ли она. Все квартиранты дежурят с револьверами и день, и ночь в подъездах, и ворота, и двери заперты, и не освещается парадное, дежурят во дворе, пожары, а главное – неизвестность. Идет ли подмога? Говорят, железнодорожный союз не пускает казаков в Москву. Никто ничего не знает. Полная анархия. Чем это все кончится, никто не знает. Пока был телефон, все-таки была какая-то жизнь, а сейчас как в тюрьме сидишь. Ничем не возможно заниматься, раскладываю пасьянсы да рассматриваю старые годы журналы. Вчера разорвался снаряд над нашим домом, – какой это был треск! И сейчас погромыхивают орудия, а винтовки и револьверы не замолкают – привыкли уже. Через четыре дня, седьмого ноября, горничная Даша докладывает с похоронной физиономией, что большевики осилили и что кончилась бойня. Лёва не мог поверить и тут же сел играть траурный марш Шопена…» Лёва Книппер еще успел повоевать с красными, а затем стал успешным советским композитором, автором широко популярной песни «Полюшко-поле». Нашла себя в Советской России и его тетушка.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: