Михаил Гудаев - Гремиха и Шойна. Два посёлка, но одна судьба

- Название:Гремиха и Шойна. Два посёлка, но одна судьба

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2020

- ISBN:978-5-532-07595-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Гудаев - Гремиха и Шойна. Два посёлка, но одна судьба краткое содержание

Гремиха и Шойна. Два посёлка, но одна судьба - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Город состоит из двух микрорайонов, расположенных в пяти километрах друг от друга, и связанных регулярным внутригородским автобусным сообщением.

В настоящее время экономическую основу ЗАТО г. Островной составляют: бюджетные организации, казенные учреждения, муниципальные унитарные предприятия, индивидуальные предприниматели, объекты Минобороны РФ и отделение Гремиха Северо- Западного центра (CЗЦ) по обращению с радиоактивными отходами “СевРАО” Госкорпорации “Росатом”.

Население муниципального образования Островной составляет немногим более 2200 человек. В советский период население достигало 30 тыс. человек.

Сайты: Официальный сайт администрации г. Островной

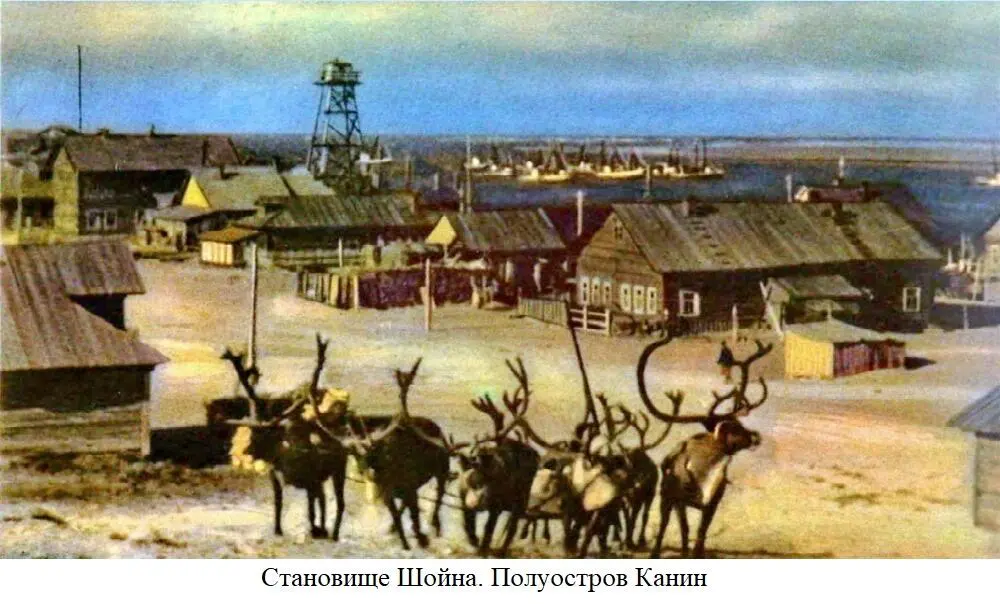

Шойна на полуострове Канин

Предыстория посёлка Шойна

Документы истории говорят о том, что те места, где сегодня расположен посёлок Шойна, а это западный берег полуострова Канин, омываемый Белым морем, были ещё в середине прошедшего столетия заселены самодийскими племенами (прародителями нынешних ненцев). Ненцы, а позднее и присоединившиеся к ним коми-ижемцы с давних пор занимались на полуострове Канин оленеводством и вели кочевой образ жизни. Традиция эта сохранилась и по наши дни. В летний период оленеводы пасут стада оленей в северной части полуострова, а на зиму перекочёвывают в Мезенские и Пинежские леса. Место, где расположен посёлок Шойна, было святым для аборигенов, здесь они всегда останавливались в периоды своих кочевий.

В книге известных краеведов Николая Окладникова и Владимира Матафанова “Путь христианства на Севере”, сказано: “Шойна берет своё начало с 1825 года. В конце июля 1825 года, некто Хэхуля Баракулев, изгнанный соплеменниками с Канина за явную предрасположенность к новой христианской вере, поставил дом в устье реки Шойны, заложив тем самым основу будущего посёлка”.

В XIV-ХVI веках все чаще стали выходить на своих ладьях и кочах к горлу Белого моря, в том числе и в реку Шойна, поморы. Поморы – это потомки древних русских поселенцев, преимущественно из Новгородской земли. Они заселяли территорию юго-западного и юго-восточного побережья Белого моря в XII – XVIII веках. Сюда они шли за пушниной, птицей, солью, за морской рыбой и зверем. Строили временные жилища и даже дома.

Некоторые мезенские мужики, исправно промышляющие ежегодно в этих районах рыбу и морского зверя, начали постепенно переселяться сюда семьями, строили или перевозили сюда свои дома. Не смотря на суровость края, людей привлекали свобода, богатство и красота этих мест.

Шойна – административный и хозяйственный центр северной части полуострова в довоенный период

Ещё в самом начале двадцатого столетия, прежде всего норвежскими и русскими мореходами, были обнаружены в районе северо-западной части полуострова Канин богатые запасы рыбы и морского зверя.

В начале тридцатых годов Канинский край богатый не только рыбой и морским зверем, но и другими биоресурсами заинтересовал руководство страны Советов. Можно сказать, началось рыбопромышленное освоение этих мест. Шойна была выбрана местом для строительства рыбозавода.

Река Шойна на побережье мыса Канин Нос расположена близко к местам промысла и была в те годы пригодной для захода и стоянки судов.

Сюда стали большими группами, до пятисот человек в сезон, направлять наёмных рабочих с Архангельской области и других городов страны, специалистов из Ленинграда и Москвы.

Для Канинского рыбозавода были построены причалы, цеха первичной обработки рыбы и морского зверя, здание конторы, дома и бараки для работников комбината, механические мастерские Канинской моторно-рыболовной станции (МРС), кузница, сетевязка, бондарный цех, береговая радиостанция Архангельского Управления тралового флота для связи с судами, силовая электростанция.

Рыбозавод занимался приёмкой и переработкой рыбы, акулы, белухи. Рыбаки – колхозники за один летний сезон сдавали государству десятки тысяч центнеров трески, пикши и других пород рыб. В зимний период здесь промышляли сотнями центнеров наваги. Кроме того, поставляли стране десятки тонн белужьего жира и мяса акулы.

С мая 1933 года становище Шойна получило статус рабочего поселка, и был образован поселковый сельский Совет. Посёлок стал развиваться как рыбопромышленная база Архангельской области.

В 1935-36 годах в Шойне был построен консервный завод. Выловленную навагу, камбалу, сайку и даже куропатку перерабатывали на консервы, отправляли морским транспортом в Архангельск и в Мезень, после чего эти консервы развозились по всей стране. Консервный завод, выпускал до 2,5 млн. банок в год. При заводе было создано пригородное хозяйство с десятком коров, сотней свиней и несколькими десятками лошадей.

К 1939 году Шойна это большой рабочий поселок с населением до восьмисот человек. Здесь уже работали метеостанция, сберкасса, почта, школа, больница, аптека, столовая, детский сад, библиотека.

Посёлок Шойна единственный крупный населённый пункт в северной части полуострова. Правда деревни Кия, расположенная на 22 километра южнее Шойны и Торна расположенная километров на 20 к северу от Шойны, появились ещё раньше Шойны, в 20-х годах прошедшего столетия, но это были небольшие населённые пункты, где проживали переехавшие с Мезени поморы.

В 1915 году на мысе Канин был построен маяк. В этом же году на мысах Канин и Микулкин были открыты гидрометеорологические станции МГ-2, Они были одними из первых станций на Русском Севере, которые организовала Гидрометслужба Северного Ледовитого океана и Белого моря Главной Физической обсерватории.

Деревни, а также расположенные по северу полуострова рыбацкие станы и становища (Горбы, Тарханово, Восточная Камбальница и т.д.), которые так или иначе замыкались на Канинский рыбозавод, находились под управлением Шоинского сельского Совета.

Шойна в годы Великой Отечественной войны

В начале войны почти все мужчины из Шойны были призваны на фронт. Кого увозили в Архангельск на пароходе “Канин”, другие уходили с конными обозами. Тяготы нелегкого труда по вылову рыбы и морского зверя легли на плечи женщин и подростков.

Стойбища оленеводов Канинской тундры тоже остались без мужской силы. Как и в других районах Крайнего Севера на Канине были сформированы оленно-транспортные батальоны, которые направлялись к линии фронта.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: